融入设计思维的单元项目化学习重构

作者: 夏彬彬

科学课程标准要求,能制作把科学原理转化为技术产品的简单装置,应用形象的模型演示抽象的科学原理;能基于所学的科学原理,对设计方案进行模拟分析和预测,根据实际反馈结果,对实物模型进行迭代设计改进。设计思维强调从需求出发多角度地寻求创新问题解决方案,项目化学习同样强调在真实情境中发现问题、解决问题,在问题解决中建构核心概念。设计思维和项目化学习的学习路径、思想是一致的,都符合课程标准中对学生核心素养培养的导向。

一、项目分析:基于学习需求,重构单元内容

五年级“热”单元围绕“物质的结构与性质”“能的转化与能量守恒”“工程、技术与社会”等核心概念,以“热是怎样传递的”为主要学习内容,循序渐进地安排了一系列探究活动,引领学生在科学规范的实验中观察与交流热传递的现象,了解热是能量的一种表现形式,热量变化导致了温度变化。在研究热传递的方式后,利用热传递的性质来创造性地设计、制作保温杯。

通过对现有教材“热”单元的解读和学情分析,教师可以对“热”单元的教学内容进行重构,将最后一课做个保温杯的任务前置,给学生提供KWH表,引导他们针对设计、制作保温杯要解决的问题进行头脑风暴;根据学生提出的问题,整理出问题链;通过驱动性问题推进单元整体学习,将碎片化学习转化为结构化学习。

基于学生的问题解决路径,教师可以采用项目化学习的方式对单元内容进行整合,形成单元重构项目化学习流程。整个项目以问题“如何设计、制作保温时间更久、不漏水、方便携带的保温杯”驱动学生学习,融入技术与工程的关键素养——设计思维,将教材单元学习和基于设计思维的工程实践有效融合。项目过程分为导引课、探究课、展示课。导引课共2课时,以导入活动带领学生调查生活中的保温杯,并初步设计保温杯。探究课共8课时,引领学生认识温度与热量的关系、了解防止热量流失的方法、选择合适的保温材料,应用所学知识利用身边常见的材料制作保温杯并测试、迭代设计。学习过程与教材单元教学顺序基本一致,学习内容版块会根据项目需求有所取舍。展示课共2课时,学生进行成果展示、项目反思并学习保温杯的发展史。

该项目评价的方式主要是形成性评价和总结性评价。形成性评价,是对学习过程的评价,需要贯穿在项目中。总结性评价,是对学习成果的评价,发生在项目的末尾,但是学生需要在项目开始就对项目评价的方式(点赞互评、自评打分、测评打分)和内容(保温杯的设计、制作、功能、合作和宣讲)有清晰的认识。其中,设计图纸、设计创意、一致程度、美观程度采用同伴点赞互评的方式;制作难度、成本控制、分工合作采用自评打分的方式;保温效果、防漏效果和小组宣讲采用测评打分的方式。在项目开展时要坚持“以终为始,评价前置”的原则,且量规也需要用学生能理解的语言来定义,让他们了解评价标准。

二、项目目标:制订科学素养导向目标

教师可以将设计、制作保温杯作为核心任务,基于课程标准,结合项目内容和学情分析,确定该单元的素养目标。

科学观念:知道热量变化导致了温度变化,热通常从温度高的物体传向温度低的物体;了解热可以通过热传导、热对流、热辐射三种方式进行传递;了解热的不良导体可以减慢物体热量的流失。

科学思维:通过分析与综合,归纳保温杯的基本条件和限制条件,提出对保温杯模型的合理想象,基于证据和逻辑验证猜想;基于证据与逻辑,利用分析、抽象和概括等思维方法,建构减少热传递的概念模型,并运用模型解决问题;将设计思维的五个要素融入项目实践中,通过设计迭代,发展设计思维。

探究实践:能制作把科学原理转化为技术产品的保温杯,根据测试反馈,迭代改进保温杯。

态度责任:通过设计、制作保温杯,表现出对创新的乐趣,在评价和交流中发展质疑、创新的品格。

三、项目实施:融入设计思维,经历有效失败

该项目实施中,融入了设计思维的五个要素,即共情、定义、设想、原型和测试。在项目导引课中,基于真实情境,用同理心定义需求,提出驱动性问题,明确需求、关键问题和限制条件,并初步设计保温杯1.0版,暴露学生对保温杯的前概念。在项目探究课中,围绕真实需求,通过知识与能力的构建和合作探究,形成多样化的设想,根据方案设计保温杯2.0版,并进行测试,根据测试结果重新定义需求,对其进行优化。在项目展示课中,通过对保温杯2.0版的测试和反思,设计保温杯3.0版。

1.项目导引课

结合教材单元内容和学生的实际水平,该项目需要学生用身边的材料设计、制作一个保温杯,但用身边材料制作的保温杯往往达不到预想的保温效果。为激励学生在解决问题的过程中不断学习、改进,在项目导入之前,教师做了充分的下水实验,大致确定了保温杯的保温标准:200毫升70 ℃的水在20分钟内降温不超过10 ℃。

(1)展现真实情境,引发任务需求

保温杯是学生生活中的常见物品,正由于太常见,学生很少观察、思考它们的结构与功能。为引发学生的思考,教师展现了生活中的相关真实情境:实验室经常要用到冰块但又没有冰箱,引出任务需求——需要一个保温箱以延缓冰块融化。生活中也经常遇到类似的问题:宝妈外出需要带保温奶瓶;上体育课,同学们带的保温杯保温效果相差很大,有的保温杯能保温一天,有的保温杯只能保温一节课的时间。通过对上述现象的讨论、分析,提出初步的驱动性任务:设计、制作一个保温杯。

(2)开展头脑风暴,提出驱动性问题

教师利用KWH表组织学生讨论:对于保温杯,你已经知道什么?你想知道什么?如何解决这些问题?小组成员将答案写在便利贴上,贴到KWH表中对应的“K”栏和“W”栏。基于KWH表,每个小组选取三个问题形成小组最需要解决的问题链。再以小组为单位,形成班级问题墙:保温杯的结构是怎样的?保温杯的工作原理是什么?热是什么?(热与温度有什么关系?)怎样可以防止热量流失?哪些材料的保温效果好?保温杯的制作流程是怎样的?保温杯的发展历史是怎样的?学生根据班级问题墙的内容,设计需求问卷调查,明确调查内容和调查对象,并在此基础上了解好的保温杯应该具备的标准,经历设计思维的“共情”环节。通过需求调研统计,学生基于研讨明确保温杯的基本要求:保温、不漏水、便于携带、方便制作、耐用。同时明确检测方法:通过记录降温情况来检测保温效果。由此提出驱动性问题:如何设计制作保温时间更久、不漏水、方便携带的保温杯?教师通过颁布“召集令”,介绍项目的背景及驱动性问题,明确成果评价量规。在此基础上,学生解读“召集令”,并界定困难,明确基本条件和限制条件,经历设计思维的“定义”环节。

(3)设计保温杯1.0版,暴露原有认知

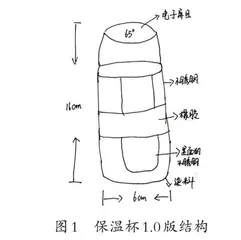

基于基本条件、限制条件和需求调查结果,学生初步设计保温杯1.0版(如图1),教师以此了解学生对保温杯的初始想法。

从图1可以看出,学生对保温杯的结构有一定的了解,但是对如何减少热量流失知之甚少,内外双层不锈钢的结构设计主要源于他们对生活的观察,缺乏科学依据;在结构设计上缺乏保温措施,橡胶手握主要用于防烫。

2.项目探究课

学生围绕保温杯1.0版分享讨论,聚焦关键问题:选择哪些保温材料来达到保温效果?再将问题分解为若干子问题:热量与温度有什么关系?如何防止热量流失?选择哪些材料和结构更加保温?学生通过探究活动解决上述问题,并完成保温杯2.0版的设计。

(1)经历探究实践,丰富知识储备

探究实践1:探索热量与温度的关系。这个问题对应教材“热”单元《温度与水的变化》《水的蒸发和凝结》的学习内容,通过三个实验帮助学生认识热量与温度之间的关系及温度影响物体的形态变化。基于项目推进过程中知识与能力的构建需求,在实施过程中,教师整合教材内容,通过“专家学习法”,把学生分为水沸腾专家组、水蒸发专家组、水凝结专家组展开学习。通过“专家学习法”实现高效的小组合作学习,学生深刻认识到热量与温度以及物体形态之间的关系。

探究实践2:探究如何防止热量流失。这个问题对应《温度不同的物体相互接触》《热在金属中的传递》《热在水中的传递》的学习内容。在项目实施过程中,教师以导学单的形式统整三课的学习内容。学生通过实验探究认识热传递的三种方式,并且在每个内容学习结束之后思考设计保温杯的创新想法,通过探究活动建构概念“保温杯要保温更久,需要选择合适的材料来减慢热的传递”。由此引发后续问题——选择哪些材料来保温?

探究实践3:选择合适的保温材料。在初步构建“热”知识基础上,学生进入了对保温杯1.0版的反思和保温材料的探寻阶段,这对应教材《哪个传热快》《做个保温杯》的学习内容。由于保温杯需要选择传热能力差的材料,教师在引领学生学习时将课题从“哪个传热快”改为“哪个传热慢”。根据学生设计的保温杯1.0版,教师引导他们说说选择不同材料的理由,从而聚焦材料的导热性,最后确认根据感温油墨变色的速度来推测材料的导热性能。在此基础上,学生思考导热性能好的材料,散热性能是怎么样的?这个问题对学生来说是一个难点,因此,教师引导他们设计实验进行探究,发现同一起始温度的水,1分钟后纸杯里的水降温4.1 ℃,金属杯里的水降温12.6 ℃,从而得出导热性能好的材料,散热性能也好,是热的良导体。在此基础上,教师出示物体的导热系数表引导学生得出结论:导热系数越大,导热性能越好,散热性能也越好。学生明确了保温杯需要选择导热系数小、材质合适的材料并计算成本。

在解决了保温杯材料选择的问题后,教师结合学生对材料的选择(金属+导热性能差的材料)和问题墙中的问题,将教学聚焦新问题:保温杯的结构会影响其保温效果吗?学生在教师的指导下开展对比实验:分别在无盖、有盖、外包一层毛巾、有盖并外包多层毛巾、嵌入塑料泡沫等不同保温措施的杯子中加入同样多的75 ℃的热水,通过记录相同时间内的降温情况比较它们的保温效果。通过实验,学生发现有盖比无盖的保温效果好,外包多层比外包一层保温效果好,多个保温措施的保温效果更好,导热性能差的材料保温效果好。

至此,学生基本完成了保温杯设计、制作的知识储备,开始进入工程设计的阶段。由此,教师引领学生回顾驱动性问题和评价标准,启发他们在满足基本要求和限制条件的基础上,完成对保温杯的再设计。

(2)设计保温杯2.0版,完成创意构想

在学生完成知识储备的基础上,结合基本条件和限制条件,教师提供设计图的范例,让他们迭代设计保温杯2.0版(如图2),经历设计思维的“设想”环节。完成设计之后,学生通过“画廊漫步”进行同伴互学,并对设计图纸的创意和规范性点赞评价,将自己的建议写在便利贴上,贴到建议栏,在便利贴的右下角写上组号,方便研讨。

保温杯2.0版的瓶身设计采用了双层结构,中间层采用一张报纸,但是效果形同虚设,实际上相当于是无中间层,并且在保温杯1.0版的基础上将内胆保温材料改为导热性能差的塑料,说明学生有减少热传导的意识,但是设计效果欠佳。学生也关注到瓶口用木塞能减少热对流,但是木塞的防漏效果一般,还存在吸水易膨胀的问题。在整体设计上,学生是基于材料的保温性能、价格、携带性、密封性和制作难度等综合考虑的结果。

(3)制作、测试保温杯,迭代设计

依据保温杯2.0版,学生按照设计图的材料清单收集材料(教师提供“材料超市”)。基于限制材料和设计图制作保温杯,填写制作保温杯问题解决记录单,记录制作中遇到的问题和解决方法,并评估制作难度,经历设计思维的“原型”环节。

制作完成后,教师提供保温杯模型核查清单,让学生根据评价表对保温杯进行评价:保温效果和防漏效果采用测评打分的方式;制作难度和成本控制采用自评打分的方式;设计图纸、设计创意、一致程度、美观程度采用同伴点赞互评的方式。在点赞互评的过程中,小组通过“画廊漫步”将建议和点赞内容写到便利贴中,贴到对应的栏目。小组根据测试的结果和收到的建议,确定新的改进方案。该测试环节中,学生经历设计思维的“测试”环节。

3.项目展示课

(1)梳理小组成果,开展项目汇报

小组根据成果公开展示学习单,梳理自己的成果。学生回顾整理自己的项目过程,借助项目手册、保温杯展示学习成果单和成果核查单,重点介绍迭代改进保温杯的原因,并分享自己在这个过程中的收获和反思。学生明确展示时的评价标准,并进行小组分工,梳理汇报提纲。小组汇报展示保温杯成品,其他小组结合评价标准向汇报小组提问,开展答辩。

(2)进行项目反思,联结保温杯发展史