浅谈虚拟实验在科学课堂的应用

作者: 王婷

科学课程标准强调,教师应利用信息技术辅助手段,如虚拟仿真实验、数字化实验等,让学生比较直观、便捷地学习相关知识。虚拟实验利用计算机模拟真实或假设的实验环境,使学生能够在安全、可控的条件下实验操作、观察现象、分析数据,从而加深对科学原理的理解。它作为一种新兴的教学工具,正在逐步改变传统的教学模式,为科学教学带来了新的可能。

传统科学课堂在教学中常常会遇到一些问题,如受区域制约,部分学校出现材料短缺;因受材料限制,导致实验现象不清晰、不易观察;因受时间、空间等条件制约,无法看到直观的实验现象;部分实验材料在操作过程中存在安全隐患;线上实验材料难以获取、线下教学难以同步;等等。面对这些问题时,如果引入虚拟实验,可利用其独特的优势、巨大的潜力提升教学质量。

一、显著提升实验效果

实验现象是科学实验教学重要的一环,是学生在经历探究实验的关键。清晰、直观的现象能有效帮助学生发现实验特点、总结实验规律、得出科学结论。当常规教学中出现实验现象不清晰时,虚拟实验能有效辅助教学的开展,呈现明显的实验效果,提高课堂教学效率。

如“声音是怎么产生的”实验中,学生推测物体发声可能与振动有关,但是橡皮筋、钢尺发声时会明显振动,鼓和音叉被敲击时变化却不明显。尤其是当教室内嘈杂时,学生难以清晰分辨物体发出的声音,最终做出不合适的解释。

虚拟实验可以从根本上避免环境对物体发声的干扰,并能够清晰展示音叉振动的幅度,让学生更好地观察实验现象,还可以通过慢镜头高清回放,让学生精准地观察肉眼无法捕捉的瞬间实验现象,帮助他们更好地理解声音产生的本质,准确掌握科学的原理。

二、有效突破时空限制

受时间和空间等因素的限制,教材中一些观测时间跨度过大或者在现实世界很难模拟的实验在课堂上难以开展,若教师用图片或者视频来辅助教学,会使课堂缺少探究的过程。虚拟仿真实验可以突破时空的限制,在课堂上呈现出理想条件下的模拟过程,让学生一步步思考,主动探究,清晰、直观地感受探究的过程。

如“种子发芽实验”在实际操作中受各方面的影响,绿豆种子发芽就需要花费较长的时间周期,无法在课堂上立马看到相应的现象,一般只能让学生课后进行尝试,过几天后再全班汇报。虚拟仿真实验能突破时间的限制,让学生在虚拟平台通过控制改变水、阳光、土壤、空气等条件,观察绿豆种子的发芽情况。在持续观察的后期,学生对绿豆苗生长所需的阳光和水分持续观测,有助于更清晰地理解植物的向光性生长和根的向水性。

又如“声音的传播”实验,在课堂上很难验证声音无法在真空环境中传播,通常,教师会采用播放视频的方式进行讲授。如果在虚拟仿真的环境中进行探究,就可以给学生插上了想象的翅膀,让他们能够大胆猜测、推理,通过思考不断激发探究的欲望,将想象变成为现实,给予其极大的震撼和冲击力,从而对声音的传播有了深刻的认识,也进一步提高了科学学习能力。

三、避免实验安全隐患

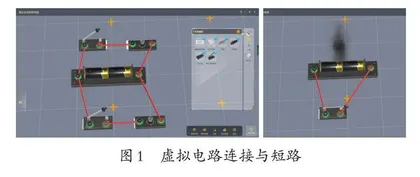

安全是科学教师开展实验教学的重中之重,除了实验本身具备一定的安全隐患外,学生天性活泼好动,有些安全要求即便再三强调也难以完全避免。如“简单电路”实验中的短路现象,若长时间闭合电路,电池会出现发热、发烫问题,甚至有爆炸的安全隐患,不容忽视。

虚拟实验能从根源上杜绝实验过程中的安全隐患,它采用屏幕上自主连接的方式,让学生尝试用不同的方式连接电路(如图1左),有无限制试错的机会。若出现连接错误,电路中小灯泡不会发光,只有连接正确时小灯泡才会亮起来,从而帮助他们思考电路连接的要求和规律。如有学生出现短路连接,屏幕上立刻出现电池发热冒烟的现象(如图1右),提示他们操作错误,引导他们采取正确的操作方法。这样不仅达到的教学目标,而且从根源上保证了学生的操作安全。

虚拟实验可以让学生对电路连接进行无限制试错,有助于他们更深刻地认识短路、连接错误等操作,且不会有安全隐患。

四、有效开展线上教学

线上教学期间,师生居家上网课,科学课程所需的实验材料大多用图片或生活中常见的物品替代,可是部分专业实验仪器和设备的操作则难以开展。如“显微镜的使用”实验,由于没有实物操作,学生对显微镜各个部位的使用和相应功能不易理解。虽然线上教学结合了显微镜微课的讲解,让操作步骤更加清晰直观,但从学生的参与情况来看,由于缺少了探究、互动的过程,他们无法动手操作,难以维持探究兴趣,有的甚至逐渐游离在课堂之外。

虚拟实验可以解决这一类问题,它通过模拟真实实验的环境,以人机交互的方式,使学生像在真实的实验环境中一样通过运用各种虚拟设备对实验对象进行虚拟操作,从而完成各项预定的实验项目。

将其运用到线上课堂后,显微镜的立体结构就出现在了屏幕上,教师可以通过控制鼠标全方位地展示显微镜。调节任意一个部件,虚拟平台上会同步显示呈现的现象,实现边讲解边演示,让每位学生都能弄清它的功能。通过理论结合实际的方式,学生很快清楚了显微镜的使用方法,且一边观看一边还发出惊叹,纷纷感慨科技的力量。

在显微镜下观察植物细胞临时装片时,界面不仅会显示显微镜下的画面,还能通过转换不同倍数的物镜,逐步出现植物玻片的样貌变化(如图2),呈现出和真实情境下一模一样的现象。学生本身对显微镜充满了好奇,这样几乎趋近真实的体验更是让他们兴致高涨,聚精会神,纷纷在留言区积极参与讨论。

可见,虚拟实验线上教学,既可作为课前预习,也可以作为课后复习,结合实体实验室操作,形成互补的教学模式。

五、拓宽眼界启迪求知

虚拟实验不仅可以优化教学手段,提高教学效率,还能拓宽学生的眼界,激发他们的求知欲。

如“夏季星空”内容教学中,通常是在夜空的图片中寻找星群和星座,大部分学生很容易找到北斗七星,进而找到北极星,但很难通过立体空间想象出大熊座和小熊座(如图3)的样子。通过虚拟实验Star Walk 2,画面上会呈现出不同形态的星座样貌,通过手动调节能从各个方位星座的立体形态,呈现夏季夜空别样的美感。随着季节和时间推移,星座呈现斗转星移的变化,但北极星始终保持相对不动,进一步拓宽了学生的眼界,启发他们对北极星不动秘密探索的求知欲。

不仅如此,还有学生受此虚拟教学的启发找到了更多的观星软件,课下非常激动地和我分享。这种个性化学习方式真实地体现在学生的身上,它强大的交互性能进一步激发他们的内驱力,促进其主动学习。

小结

虚拟实验不仅仅有以上的运用,更在声、光、电、磁、力、热、天文甚至生命安全领域都能广泛地使用。它可创设沉浸式、可视化的交互情境,提供多种实验器材,支持学生在真实、可重复的实验环境中思考、实践、完善方案,帮助其构建知识体系、发展科学思维。[1]

新时代的科学教师要深耕课堂,求是创新,将时代和教学紧密联系,更要搭建创新教育的“桥梁”,以虚补实,虚实结合,推动基础教育的积极变革,创设和时代契合的教育模式。在这样的背景下,科学教师要更有选择、有针对性地调整教学,引导学生像科学家一样去思考和探索,让技术更好地服务实验教学,以此培养学生的核心素养。

(作者单位:湖北省武昌实验小学)

参考文献

[1]施军钿,邓雅心,钟正,等.“央馆虚拟实验”校级规模化应用路径探索[J].教育与装备研究,2023(03).