例谈科学探究材料的优化策略

作者: 杨帆 高伟

科学探究既是科学学习的核心目标,也是主要途径。教学实践中,有的实验因为材料导致现象抽象,使学生的探究流于形式;有的实验因为材料导致结果模糊,使学生的探究缺乏实效;有的实验因为材料导致过程片面,使学生的探究浮于表面。课堂上,实验材料在科学探究过程中发挥着至关重要的作用,教师选取的材料应符合学生的认知水平和动手能力,紧密关联科学概念,并能够促进他们的思维发展。好的探究材料可以化抽象为可视、化模糊为精准、化浅显为启思,我们尝试应用“可视、精准、启思”的策略,帮助学生夯实探究基础,提高探究实效,拓宽探究深度。

一、探究材料“可视”,夯实探究基础

学生更倾向于通过对具体、形象事物的观察与认知来学习科学。在科学探究中,教师要善于将实验现象变得可视化,有效帮助学生正确、高效地建构科学概念。

1.借助辅助材料,实现探究过程的可视化

探究过程的可视化是指通过使用辅助材料或改变实验条件,将原本无法直接观察的实验现象变得可见、可感知。这种处理方式能够为学生提供交流与讨论的基础,提升探究活动的效果。

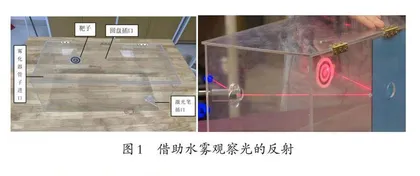

在研究光的反射现象时,教材设计了一些实验活动,如“利用小镜子将阳光照射到背光的墙上”或“用镜子让光线照亮面部”。然而,由于光传播路线的不可见性,学生在这些实验中只能看到最终结果,无法理解光的具体反射路径。为解决这一问题,我们引入了亚克力盒和雾化器,让学生通过在亚克力盒中进行激光打靶的活动,借助水雾直观地观察光的反射过程(如图1),帮助他们建构光反射的概念。

2.改变记录材料,实现探究结果的可视化

科学记录既是学生科学学习的内容之一,也是科学探究的重要方法。在处理实验数据时,通过将普通的表格记录单变为透明图表记录单等形式,能够使探究结果更加直观,便于学生分析和归纳实验结论。

例如,在《物体的传热本领》一课中,学生通过实验比较铁、铜、铝、陶瓷、玻璃的传热效果。学生将几个温度计的探头夹在材料棒上的同一位置,待温度计上的示数基本一致后,将铁棒、铜棒、铝棒、陶瓷棒、玻璃棒同时插入热水中,开始计时,每隔30秒记录一次数据。在对实验数据进行分析时,传统的方法是简单地在表格记录单上陈列数据(如图2左),这不利于学生归纳得出规律。我们将传统的记录单优化为透明统计图表记录单,让小组成员各自整理并记录一组数据,然后相互叠加,迅速生成整体统计图(如图2右),使他们能够一目了然地看到铜的传热效果最佳,然后依次是铝、铁、陶瓷、玻璃,从而快速归纳出规律。这种可视化的记录材料不仅简化了数据分析过程,也促进了学生对科学现象的理解。

二、探究材料“精准”,提高探究实效

在科学探究活动中,得出准确的结论至关重要,减少实验误差是关键步骤之一。通过简化学生使用的实验材料、降低操作难度,以及引入数字化实验器材,能够将探究活动从定性分析拓展到定量研究,从而有效提高探究的科学性和实效性。[1]

1.简化实验材料,提升操作精准性

教师在选择实验材料时,需考虑学生的认知水平与动手能力,选择便于操作的材料。通过简化材料,降低操作难度,让学生能够将更多精力集中在观察现象和理解科学原理上。

例如,在三年级《认识液体》一课中,学生需要比较不同液体的黏稠度。传统方法要求学生同时倾倒不同液体,并观察流动速度。实验时,小组成员每人拿一种液体同时倾倒,并且在同一时间观察液体流动的快慢,还要注意不让液体流到桌面上。整个过程比较繁杂,学生往往手忙脚乱,出现误差。为提高实验的精准度,可以将等量液体装入带盖的细长瓶中,倒置或倾斜一定角度来比较流速,简化操作步骤,提升学生操作的精准度。

2.引入数字化材料,提升数据精准性

部分实验常因器材限制难以进行量化研究,而数字化材料能够提供高精度的数据采集和显示,有效减小实验误差,帮助学生获得更加严谨、精准的实验数据。

例如,在五年级《光的反射》一课中,学生需要观察物体表面的反光效果。实验中,学生用肉眼难以准确区分反射效果的优劣,使用光照度传感器则可以实现量化反射效果(见表1),他们很容易发现塑料板的反射效果最好,随后是纸和布。这种数据驱动的分析显著提高了实验的科学性和精准性,帮助学生从定性观察上升到定量分析。

三、探究材料“启思”,拓宽探究深度

科学课程标准明确指出,培养学生的科学思维能力是科学课程的重要目标之一。教师应通过精心设计的探究材料,帮助学生经历科学探究实践过程,使这些材料成为培养学生科学思维的有效载体。[2]

1.精选多样材料,激发多角度思考

在科学探究中,单一的数据或现象往往难以支持学生进行充分的归纳总结,得出严谨的科学结论。教师应为学生提供多样化的实验材料,确保他们经历丰富的探究过程,激发他们多角度地思考。

例如,在五年级《热传导》一课中,学生需要观察热在固体和液体中的传递现象,并由此归纳出热传导的概念,认识到热可以在物体内和物体间传递,通常热从温度高的物体(部分)传向温度低的物体(部分)。为帮助学生更全面地理解热传导的过程,我们不仅使用了金属片进行教学,还自制了金属条和金属球,让学生观察热在金属条、金属球中的传递方向,补充了教材中仅呈现观察金属片中热传递的不足。通过多样化的实验材料,学生可以从多个维度观察热传递的方向,从而对热传导的概念有了更加全面、深刻的理解。

2.提供有结构的材料,助力思维发展

兰本达教授提出了“有结构的材料”概念,即合理安排材料的结构和呈现顺序,有助于引发学生的认知冲突,进而推动思维的深入发展。

例如,在五年级《轮轴》一课中,我们设计、制作了不同的辘轳模型,特意使圆木半径和把手长短方面存在差异(如图3)。学生使用弹簧测力计实验发现,轮轴可以省力,但对比各组实验结果中的差异后引发了认知冲突:为什么同样是省力,省多少力却不一样呢?这时,我们引导学生交换实验模型并进行比较,他们逐渐认识到圆木半径和把手长度对省力效果的影响。通过这样的对比和分析(见表2),学生不仅能够深入理解轮轴的原理,还能有条理地表达自己的探究成果,发展科学思维。

结语

优化实验材料对于提升学生的探究效率具有重要意义。科学教师应始终围绕探究这一核心,精心选择与优化实验材料,引导学生主动参与科学探究过程;应通过提供直观、有趣且富有层次感的实验体验,有效促进学生科学思维的全面发展,展现科学课的独特魅力。

[课题:南京市教育科学“十四五”规划2022年度课题“城乡结合部支持教师持续性专业发展的‘项目化学习’研训实践研究”,编号:L/2022/029]

(作者单位:杨帆,江苏省南京市金陵小学;高伟,江苏省南京市栖霞区教师发展中心)

参考文献

[1]张旭.让实验数据说话——数字化实验运用于科学课堂的课例实践[J].教育与装备研究,2018(01).

[2]李志强.关注科学探究过程促进学生思维发展[J].新教师,2017(01).