跨学科学习课程设计及反思系列(1):观察并画出蚂蚁

作者: 高云峰

作为科学课程标准的制定者之一,我也参与了课程标准解读的撰写,同时还有意识地进入各地中小学,为学生讲授科学课或相关的探究实践课,并和很多观摩的教师交流讨论。为了更好地让教师理解如何开展科学学习、如何开展跨学科活动、如何重视思维和方法,后续将撰写“跨学科学习课程设计及反思”系列文章,介绍我近年来在不同学校、不同年级教学的具体课,以及相关的思考。本篇介绍为一年级学生上的“观察并画出蚂蚁”。

一、基于核心素养的考虑

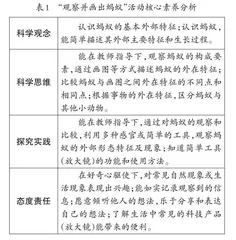

在“观察并画出蚂蚁”的活动中,1~2年级核心素养要求具体见表1。

表1 “观察并画出蚂蚁”活动核心素养分析

[科学观念 认识蚂蚁的基本外部特征;认识蚂蚁,能简单描述其外部主要特征和生长过程。 科学思维 能在教师指导下,观察蚂蚁的构成要素,通过画图等方式描述蚂蚁的外在特征;比较蚂蚁与画图之间外在特征的不同点和相同点;根据事物的外在特征,区分蚂蚁与其他小动物。 探究实践 能在教师指导下,通过对蚂蚁的观察和比较,利用多种感官或简单的工具,观察蚂蚁的外部形态特征及现象;知道简单工具(放大镜)的功能和使用方法。 态度责任 在好奇心驱使下,对常见自然现象或生活现象表现出兴趣;能如实记录观察到的信息;愿意倾听他人的想法,乐于分享和表达自己的想法;了解生活中常见的科技产品(放大镜)能带来的便利。 ]

可以看出,该活动在教学设计中重视科学思维以及观察的方法,特别是在科学观念中突出外部特征,在科学思维中突出观察、画图和比较。

二、学情分析及学习重点

一年级学生通常会在科学课中学习观察蚂蚁、蜗牛等小动物。那么,这节课应该重视或强调什么?

学生对蚂蚁一般都很熟悉,但是画出的蚂蚁可能腿的数量不对、与身体的连接位置不对,或者身体的主要比例不对。为什么他们对于很“熟悉”的物体,不一定能很准确地画出来?这就涉及“观察”的细致程度。

为此,我为山东省龙口市实验小学一年级的学生(刚入学一个月)执教“观察并画出蚂蚁”,想让他们了解什么是观察,以及怎么观察,观察后得出什么结论,并由此关联“系统与模型”这一跨学科概念。

观察物体的主要特征,是在头脑中建立实际物体(系统)的印象(模型)。人们一看就知道某种物体是什么,但是假如要自己画出来,可能就有困难。这种困难不仅包括了艺术方面的表达,也包括了发现最主要的特征。

例如,漫画中的人物,一看就知道是爱因斯坦(如图1左),但是又与真实照片有很多不同(如图1右),这说明漫画家善于抓住人物的主要特征,并用夸张的形式表现出来。

三、简要教学过程

我给学生上课时,以一系列的活动串起来。

首先,用PPT让学生猜谜语:“排队地上跑,身体细又小,做事最勤劳,纪律第一好(打一动物)。”很多学生很快就能猜出是蚂蚁。

然后,在PPT上展示出很多小动物,让学生寻找其中的蚂蚁(如图2),很多学生一看就能发现并指出蚂蚁在哪里。这里就很自然引出问题:“我们为什么能猜出谜语,从图片中识别出蚂蚁?”学生意识到,谜语和图片反映了蚂蚁的特征(如图3)。

“特征”这个词对小学生有些难度,教师可以简单介绍什么是特征,以及如何通过观察发现特征(如图4),还可以补充法布尔的故事说明观察的重要性。

上课的重头戏是学生自主观察,我为他们提供了玻璃瓶中的真实蚂蚁和塑料蚂蚁模型。学生根据观察画出了自己认为的“蚂蚁”(如图5)。在观察环节和绘画环节,各设定5分钟倒计时,提醒学生抓紧时间,因为学生刚入学不久,对时间的观念还比较模糊。

完成画图后,学生对真实蚂蚁、自己画的蚂蚁、蚂蚁模型进行比较,找出相同点和不同点(如图6)。最后是课堂总结,主要有三个问题:观察与看有什么区别?如何区别蚂蚁和其他小动物?如何观察其他物体?

四、教学分析

1.突出思维和方法

该课特别强调了什么是观察,而观察的目的是发现物体的特征。

课堂中强调观察和特征。观察是有目的、有计划的活动,包含用看、听、闻、摸等形式,该课以看为主。但是观察与看还有不同,看可能不带目的、没有计划,因此有视而不见、走马观花等说法,这样就不容易发现物体的特征。

从该课来看,观察的目的是发现蚂蚁区别于其他动物的特征,观察的计划是不遗漏某些区域,包括从左到右、从上到下,从整体到局部等,也包括使用工具或仪器帮助,还包括恰当记录。

该课是学生把真实蚂蚁在大脑中建模的过程,是科学概念形成的重要环节。在科学教材中,这部分内容比较缺乏,教材编写者希望学生去“悟”。其实,科学思维和方法要多讲、早讲,而具体知识倒是可以少讲。

2.点评

学生通过观察发现了蚂蚁的特征,而不再是模糊的印象。特征包括物体的形状、连接、尺寸、数量、颜色、行为等,具体到蚂蚁,要明确观察到(基本要求):蚂蚁的身体分为几个部分,各部分大小关系、连接位置;腿的数量,与身体的连接位置等。更细节的内容(一年级可以不要求)包括:蚂蚁的腿分几节,腿是否光滑,身体是否有纹路等。

通过观察,刚入学的一年级学生都可以画出逼真的蚂蚁(如图7)。例如,有学生注意到蚂蚁身体的比例,尾部上有条纹,腿是弯成几节的,有学生把蚂蚁的头部进行了放大,突出了眼睛和嘴巴等细节,有学生注意到蚂蚁的腿不是光溜溜的,有学生将蚂蚁画的总体比较准确,但身体略长、头部略小。

当然,即使强调了注意观察,还是会有学生忽略一些细节。例如,有学生画的蚂蚁很逼真,但多画了两条腿(如图8),有学生画的蚂蚁拟人化,且腿的位置不正确。

总体来说,学生在观察蚂蚁时,发现了蚂蚁的主要特征,但是有些细节还是没有注意到。这也说明学生会把自己的想象加入其中,使得他们画的蚂蚁出现类似于漫画及拟人化的现象,还没有意识到观察的准确性及科学求真的特点。

我在给学生上课时,有很多科学教师和教研员听课。下课后一位教研员很有感触,专门发了微信,谈了基层教师对观摩这次课的体会。微信内容如下:

高教授,刚才我们几个教研员聊起来,觉得您这节课给我们的启发特别大。您这节课让我们看到了自己上课的缺点:

一是注重讲,可是能讲的基本都是科学知识,而科学思维、探究实践能力不是靠老师讲出来的,是培养出来的;

二是我们不敢放手,生怕课堂失控,为了要到一个自己预想中的答案,会反复启发、引导学生;

三是我们也会让学生探究实践,但是给学生观察、画画、交流的时间不充分,往往是为了探究而探究,很像是走形式、走过场;

四是我们基本不给学生反思、改进、评价的机会,可是这是我们探究八要素里就有的,也是科学探究必备的。

这些都在您的课堂上呈现出来了,给我们启发很大,大家受益很多。他们让我代表大家向您表达感谢。

作为比较,在一次类似的科学观摩课上,由于授课教师没有对学生强调观察和特征,导致8组学生(开学即二年级)画出的蚂蚁都存在很多问题,没有一组抓住了蚂蚁的主要特征(如图9),如不事先说明,有些很容易被误认为是蜜蜂或爬虫。

五、涉及的学科和跨学科概念

“观察并画出蚂蚁”涉及的跨学科内容包括科学、语文、艺术、数学等。

科学:观察蚂蚁,发现蚂蚁的特征,这些特征是区别蚂蚁和其他动物的依据。

语文:涉及蚂蚁的谜语。谜语是对物体某些特征的描述,描述得越准确,越容易猜出。但谜语往往只表述了一部分特征,还需要联想猜测,是思维训练的好方法。

艺术:画出蚂蚁及其细节,涉及绘画水平,更与观察的仔细程度有关。

数学:在观察蚂蚁时,涉及数与形。数包含蚂蚁身体的环节数量、腿的数量等,形包含蚂蚁各部分的形状、连接位置等。

“观察并画出蚂蚁”从不同的角度涉及跨学科概念,这并不需要给一年级学生讲,但是教师要抓住教学的重点就需要理解该课的跨学科内容。

物质与能量。蚂蚁是由物质组成的,能够运动,需要外界的食物补充能量。

系统与模型。真实的蚂蚁是系统,学生画的蚂蚁是在对蚂蚁进行简化建模。学生通过观察发现蚂蚁的主要特征,并以图像的形式进行表达。大部分学生的蚂蚁图像反映了蚂蚁的主要特征,虽然有些细节不准确,但仍能识别出是蚂蚁。

结构与功能。蚂蚁的外在结构包括了身体、触角、腿,以及它们的连接位置关系。大部分学生画的蚂蚁结构合理,少数在数量和连接位置方面存在细节差异。

稳定与变化。人们对蚂蚁的认识是基于几个重要的特征,如身体部位的形状和数量、连接位置等。在主要特征不变的基础上,图像中的蚂蚁形状、数量有少量变化时,不影响人们识别出蚂蚁。

(作者:清华大学航天航空学院教授,义务教育科学课程标准修订组成员,“天宫课堂”策划人。致谢:山东省烟台市教科院王慧珍教研员,山东省烟台市芝罘区官庄小学胡海涛、李欣泽老师,河南省实验小学王星娜老师,山东省龙口市实验小学的一年级学生。)