聚焦四个维度 提升学科素养

作者: 李婷

李婷,教育部新时代中小学教学名师工作室主持人,陕西省西安市未央区中小学音乐教研员。陕西省特级教师,陕西省中小学教学名师,陕西青年五四奖章获得者,西安市模范教师,西安市教书育人楷模等。参与编著书籍2部,发表论文9篇,主持或参与研究并已结题的有教育部重点课题1项、省级课题5项、市级课题3项。

单元整体教学作为一种新的构课模式,其主要特征是整体性、系统性,在教学时,教师要先吃透教材内容及内在关联,关注单元教学环节的有机衔接,注重知识与技能的连贯与概括,促进学生系统思维能力的有效提升,从而完成整体知识体系的构建。教师以单元形式组织教学内容时,单元的大小应根据不同的教学任务、学生年龄特征等确定,从整体到细节,处理好学科逻辑与生活逻辑之间的关系,并形成有特色的组织结构。因此,在音乐课堂中需要教师转变“一课一曲”的惯性思维,不能停留在碎片化的教学上,要从微观的课时设计走向宏观的单元整体教学。笔者站在一线教师的视角,以人音版三年级下册第4课《春天的歌》为例,从教学内容、教学目标、情境任务、教学评价四个维度探讨单元整体性教学设计。

一、教学内容的整体性:基于大观念的内容统整

席恒在《核心素养导向的音乐教育实践探索》中提出,学科核心内容概括性地揭示了中小学音乐学科课程标准中具有持久性价值的学习内容,可以视作是中小学音乐课程上位层面的、最具概括性的大观念。在教学实践中,要清楚每个环节中教学内容的内在联系,深入理解学科素养内涵,采用大观念课程架构策略。具体来说就是通览教材,聚焦单元,从纵向和横向两个方面对单元作品进行深入分析,在核心素养中生成大观念。

人音版三年级下册第4课是以“春天的歌”为人文主题的,共安排了4首和“春”有关的作品,其中2首欣赏曲分别是民乐合奏曲《杨柳青》和小提琴协奏曲《春》,以民族乐器与西洋乐器的音色对比,让学生体会不同乐器带来的别样春之韵。歌曲《嘀哩嘀哩》与《春天举行音乐会》是2首以拟人化手法表现春天的歌曲,充满童趣,深受孩子们喜欢。

小学阶段的音乐教材从一年级开始就分别编排了 《春天》(一下)、《春天来了》(二下)、《春天的歌》(三下)、《春景》(五下),这次《春天的歌》是以 “春天”为主题这一系列课程中的第三部分。可见学生在学习本课之前已经积累了一定的与春天有关的音乐学习经验,本课的学习也是对“春天”主题学习的延续与提升。

在学习本课小提琴协奏曲《春》之前,学生还未形成对小提琴音色的深入感知。直到《牧歌》欣赏时,教材才向学生提出认识小提琴这一乐器的要求。因此,学生通过本课小提琴协奏曲《春》的学习,加深小提琴音色体验,进而学着辨认小提琴音色,为学生后续深入学习小提琴作品及交响童话《彼得与狼》、交响诗《魔法师的弟子》等打下扎实基础。

本单元欣赏作品《杨柳青》是以民乐合奏的形式加以呈现的,学生已接触过二胡、笛子、琵琶等演奏的作品,对民族乐器有一定的认知体验。因此,《杨柳青》(民乐合奏)的学习,是一次学生对民族乐器进行回顾与提升的机会。经过本课的学习后,学生又新识“笙”这一乐器,这些民乐学习为学生六年级学习民族管弦乐作品、民族乐器的分类打下了基础,具有承上启下的重要作用。

第4课《春天的歌》提取的大观念是:音乐与生活息息相关,能表达内涵丰富的情感和鲜活多样的生活情景。结合课标中的学习任务,形成完整的音乐能力体系,从而实现对学生音乐核心素养的培养,通过“模仿体验—认知表达—亲身探索”实现学生音乐综合能力的螺旋上升。

二、教学目标的整体性:指向核心素养的目标进阶

核心素养的落实应建立在以生为本的教学目标设置上,找准学情尤为重要,站在学生的角度分析单元重点和要点,单元教学目标定位要具有整体性和系统性,课时目标要有进阶性和接续性。以《春天的歌》为例,单元教学目标的表述可设定如下。

一是审美感知。在聆听和演唱音乐作品时,能多层次表现“春”的意境,能用歌声表达对春天的赞美;聆听民乐合奏《杨柳青》,认识民族乐器笙,并能听辨出其音色特点,感受乐曲明快清新的风格。

二是艺术表现。能记住小提琴协奏曲《春》的主题旋律,编创相应的肢体动作表现音乐旋律的特点;能用欢快活泼的情绪、轻快甜美的声音,有感情地演唱歌曲《嘀哩嘀哩》《春天举行音乐会》,初步尝试《嘀哩嘀哩》二声部演唱;认识掌握十六分音符和八分休止符,并能在演唱、编创等音乐实践活动中正确表现及运用。

三是创意实践。在欣赏、表现和创造等实践活动中,体验音乐中蕴含的情绪、情感等,了解音乐表现要素;能编创节奏并选择合适的打击乐器为两首歌曲伴奏;能尝试运用生活中的物品自制简易乐器为自己喜欢的歌曲伴奏。

四是文化理解。在聆听和演唱音乐作品过程中,感受作品对春天、美好生活的赞美之情,增强对春天和大自然的向往之情;同时在民族乐器与西洋乐器的对比学习中激发学生对民族乐器的探索欲等。

课时目标是单元目标的具体化、层次化,所以课时目标的确定一定要根据单元目标的定位,结合课时内容和活动,将目标、任务等进行细化,紧密课时之间的相互联系,使其互为支撑,然后分阶段达成单元目标。以第一课时《嘀哩嘀哩》课时目标为例,可设定如下课时目标。

一是能用欢快、活泼的情绪有感情地演唱歌曲《嘀哩嘀哩》,演唱中加深对十六分音符的认识与体验,学有余力的学生可以较好地演唱二声部。

二是能感知和欣赏《春》(主题)中的力度对比,并能用肢体加以表现,学有余力的学生能将力度表现方式迁移应用于《嘀哩嘀哩》的演唱之中。

三是在聆听欣赏、律动表现及多声部演唱等音乐活动中进一步感受“春”的意境,强化对春天和大自然的向往之情与喜爱之情。

单元教学目标的整体性和系统性处理,要求教师必须从整体角度,对单元中的教学内容进行细致分析,明确每一首作品的知识点与教学价值,同时对学情进行深入分析,并遵循循序渐进的原则,设置层次明确的单元教学目标和课时目标。

三、情境任务的整体性:组织表现性任务教学活动

表现性任务是一种评估学生理解的证据类型,为了让学生达成单元目标,可以通过创设情境调动学生运用所学知识完成学习目标,在这一过程可以多设置思维可见、理解可感、素养可评的表现性学习任务。

表现性任务是为达成教学目标而设计的评价任务,教学内容是表现性任务设计的基础,需要教师在前期进行有目的、有计划、有选择的教学内容补充与加工,赋予知识与技能以情境化色彩,吸引学生充分参与学习过程。

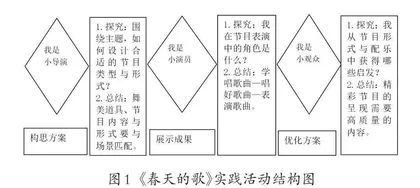

以第4课内容为基础,创设“春天的歌”舞台综合实践活动,通过“主题·探究·表现”这一“登山型”课程设计理念选择逆向教学设计,引导学生分别以我是小导演、我是小演员、我是小观众的身份,结合具体的学习内容,用歌唱、演奏、舞蹈等方式进行展示,展示方式包括诗歌朗诵、播放制作的视频、表演和演唱等,迁移课堂所学为班级编创舞台综合音乐会。实践活动结构如图1所示,实践活动节目单如表1所示。

以表现性任务使学生浸润在真实情境中,使得原本平面单薄、重知识与技能的学习内容融入学生熟悉的生活情境,涵盖从感知到探究、从比较到联系、从单篇到整体的多层次、多形式的任务,真正赋予了教学内容指向素养的内涵与深度学习的价值。

四、教学评价的整体性:关注“教学评”一致性目标的实现

评价作为教学的一部分,始终贯穿教学活动,树立“教学评”一体化教学观,保持教师的教、学生的学和学习评价目标的一致性。在课时目标实施的每一个环节,都要有相应的评价标准,通过关注学生在课堂中的参与状态、与同伴的合作度、对音乐的感受及音乐学习的兴趣来监测教学活动、教学目标的可行性及达成度,结合学生的实际情况进行调整,实现“教学评”一致性目标。学生自评设计如表2所示。

评价要坚持素养导向。在学生自评的基础上,对第4课进行整体评价。评价可以分为课堂表现、审美感知、小组学习三个维度,每个维度设置具体的评价内容及评价等级,以师评、生评、自评为主,体现学生学习的主动性、参与性、合作性,提升评价的信度和效度,培养学生的音乐素养,实现“教学评”一致性,具体如表3所示。

“教学评”围绕单元教学目标展开,以学生学习结果为依据,形成“教学目标—设计评价任务—组织实施教学—评价学生学习成果—改进教学活动”的整体联动,体现学生的变化与自我发展,培养学生的主动意识和学习积极性。

综上所述,以核心素养为导向的单元整体教学探究任重道远,教师应深度审视音乐课堂教学,探索音乐课堂改革,让音乐知识结构化前后相连,让教学目标设定有章可循,让表现性任务的情境创设深入人心,让评价手段的途径体现“教学评”一致性,最终实现音乐“学”与“习”的发生,形成以美育人、以美启智、以美润心、以美培元的美育生态。

作者单位 陕西省西安市未央区教师进修学校