物象、意象、语象:记叙文写作中形象思维的培养路径

作者: 郑晓玲

摘 要 学会记事是初中生记叙文写作能力中重要的一项。在实际写作教学中,学生作文呈现出事件单一、叙事平淡、情感虚假等问题。在记叙文写作中形象思维占主导,教师结合形象思维发展的三个阶段(物象、意象和语象),设计进阶式写作任务和过程性指导,可促进学生形象思维的发展及记事作文水平的提升。

关键词 形象思维 记事作文 写作任务

《学会记事》是统编七年级上册第二单元的写作内容。从教材编排位置来看,是对初中生写作入门级的要求;从教材内容看,学会记事又是写人作文的基础,因此,写好记事类作文对初中生记叙文写作有着重要的铺垫作用。在实际教学中,一方面,学生的作文呈现事件单一、叙事平淡、情感虚假等问题;另一方面,很多教师只满足于传授叙事技巧,较少从写作思维的层面进行过程性指导,这样很难真正提升学生的记事作文水平。

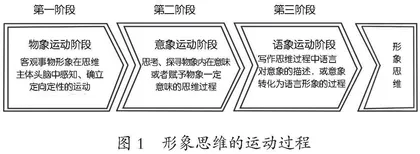

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)课程总目标第6条提出:“积极观察、感知生活”“培养语言直觉,提高语言表现力和创造力,提高形象思维能力。”《现代汉语词典》(第7版) 对形象思维的解释是:“文学艺术创作过程中主要的思维方式,借助于形象反映生活,运用典型化和想象的方法,塑造艺术形象,表达作者的思想感情。”可见,在以记叙、描写为主的记叙文写作中,形象思维处于主导地位,即作者运用形象思维描述世界,给读者建构一种语言艺术形象。形象思维的运动过程可分为三个阶段,即物象运动阶段、意象运动阶段和语象运动阶段(见图1)。教师借助形象思维发展的规律,依据《学会记事》的单元写作目标,设计阶段性写作任务,可帮助学生逐步提升形象思维和记事作文水平。

一、多元中建构:分类整理、辨析筛选写作素材,感知、确定“物象”

只有正确解决材料的问题,才能谈写作技巧的问题。很多学生害怕写作是因为缺乏写作素材。而像“送伞”“公交车上让座”“半夜生病家长送我去医院”这样的事件在学生记事作文中屡屡出现。即不知道写什么,或写作内容单一,写作思路狭窄等问题较为普遍。

根据形象思维发展的第一阶段——物象运动阶段的特点,设计任务帮助学生学会感知生活、筛选确立适合中心需要的物象,即事件。

1.搜集素材,分类整理

学生并不缺少写作的素材,而是缺少发现素材的“眼睛”。每个学生都有自己熟悉的人、事、物,这些都是学生自己独有的珍贵写作矿藏,教师的职责就是帮助学生唤醒这种感知,引导他们去深入探索并发掘这些矿藏,发挥其应有的效用。让学生在实际生活中养成精密观察跟深入思考的习惯,是写作前的一种准备。因此,教师可以设置以下任务。

任务一:做生活的有心人,参考下面的观察提示,每天写一则日记(至少几十个字)。

观察提示:

A.妈妈每天早晨是如何给你准备早餐的?

B.爸爸到家后的第一件事是什么?

C.你最喜欢校园里的哪个角落?

D.你同桌平时背什么样的书包,爱看什么方面的书籍?

……

任务二:填写以下表格(见表1),将自己写的日记进行分类整理。

学生看到的、经历的和感悟到的这些素材,都可以成为写作的一颗种子。任务一基本没有设置什么框框,学生可以写自己最熟悉的人和事及最想表达的情感等。加入观察提示帮助学生养成细心观察、勤于思考的习惯。初中阶段记叙文写作主要以叙事、写人、写景为主,任务二依据这个标准引导学生对素材库进行分类整理。

2.分析判断 筛选素材

学生多方面搜集整理素材,可以丰富自己的素材库,但不是所有的素材都适合写进作文,如何挑选最恰当的素材?这需要写作主体的理性思考。初一学生正处于思想发展期,写作教学要帮助学生形成积极向上的价值观,能够用阳光的心态看待问题、分析问题,多描述积极体验,使之充满“正能量”,在情感发育的良性循环中成长。为此,教师可设置以下任务:

任务一:从自己的日记中挑选一篇素材,完成作文:《那一次,我真 》。

(题目来自统编语文教材七上第二单元写作实践二)

任务二:对比以下同学习作事件概括,从读者的角度思考评价:什么样的事件值得写进作文?

①参加军训或是校园值周,真累。

②家里的狗生病去世,真难过。

③课前讲《西游记》声音太小声,被同学们嗤笑,真尴尬。

④家人忘记给我过生日了,真伤心。

⑤妈妈(陌生人)送(借)伞给我,真感动。

⑥考试不认真,成绩不理想,真后悔。

⑦与同学发生误会后,自己拒绝道歉,真后悔。

⑧倒垃圾不小心,给环卫工人添麻烦,真愧疚。

⑨爷爷为我精心制作书架,真感动。

任务二的九个事例是从学生习作中挑选出来的,很有代表性。同样是生活小事,素材①②③④只是表达当下的一种情绪或心境,素材⑤落入俗套,甚至有虚假成分,素材⑥⑦⑧表达自己对学习、生活中言行的反思,素材⑨是对亲情的理解与感动。通过比较辨析,学生发现有意义的事件,容易引发读者的思考、得到共鸣。由此归纳得出:写进作文里的事件,不仅要真实、新颖,最重要的是要有一个有意义的主题。

同一件事,叙事角度不同,其意义也不一样。经过思考,学生对习作做了以下修改(见表2)。

显然,改版后的事件内容在中心立意上更积极向上,更符合读者的阅读期待。

二、比较中归纳:合理安排详略,变化叙事结构,转“物象”为“意象”

确定“物象”之后,写作主体要思考、探寻物象内在的意味或者赋予物象一定意味,才能达到意象思维阶段。由物象转变为意象的途径,除了找到物象(事件)自身的本质属性,即它存在的价值和意义,还可以把物象(事件)放在一定的环境背景中,完成意象的构成。

在记事作文中,合理安排内容的详略和叙事结构,能赋予事件一定的意味,呈现作者想表达的中心。乌申斯基曾说过:“比较是一切理解和思维的基础,我们正是通过比较来了解世界上的一切的。”比较能更好地辨别相似事物的异同点。教师设计写作任务时,引导学生运用比较的思维方法,加深认识,促进意象思维的形成,突出事件的中心。

1. 合理安排详略,明确中心

提升记事的写作能力,需要反复地学习、训练,达到“螺旋式上升”。学生在小学阶段已经学习了如何写清楚一件事,即交代好记叙文的六要素、记事要有详略。但七年级学生作文依然存在叙事不具体、详略不当等问题。为此,教师可设置以下任务。

任务一:给下面这段文字“添枝加叶”,把它写得丰满、生动一些。

那天放学回家,我不小心摔了一跤,手受了伤,校服也磕破了。回到家里,爸爸、妈妈、爷爷、奶奶都很心疼,嘱咐我以后走路要小心。

写作提示:

①添加细节,如为什么摔跤,摔跤时的惨状,长辈看到后心疼的目光等;

②融入情感,写出自己的感受和心情。可以在叙事之中融入个人情感,也可以在结尾处抒发情感,以此点题。

任务二:比较A、B两位同学的习作,思考评价两个片段表达的中心的差异。

A.我漫不经心地走在回家的路上。“哎哟!——啊!”突然,我被一块长满了苔藓的石块绊倒,径直摔进了路旁的荒地里。碎石挤压着手臂,传来一阵阵刺痛,掌心脱皮了,变得通红,火辣辣的痛感在寒风侵袭下愈发明显。校服也磕破了,上面沾着些许尘土。我双眼微闭,咧着嘴,缓慢地站了起来。手上的试卷被攥得不成模样,试卷一角也不知所踪。我只好低着头,无力地向家的方向挪去……

B.终于到家了,屋外的爷爷奶奶先是朝我一笑,随后面色凝重起来:“好孙儿,你这是怎么啦?快进屋!快进屋!”安顿我坐好后,他们连忙唤来我的父母。不一会儿,四道身影出现在我的视线里,他们无一例外地向我投来关怀的目光。奶奶轻抚我的手臂,母亲轻轻吹了吹我的伤口,细心地涂上了碘伏。就连平日里严厉的父亲仿佛也变得温柔,扶我到卧室休息。我躺在床上,感受这人间至情,身体的伤痛正在一点点消逝……

任务一的写作提示给学生搭建了支架,指导学生具体描绘有质感的画面,抓住某一瞬间,将瞬间延长,铺排各种相关细节,多维度加以渲染,把简单的事件写得丰富具体且具有情感。

任务二比较分析A、B两位同学的习作,发现写作重点不同,中心也不一样:A同学详写自己摔倒的过程,表达因走路不小心摔倒而伤心难过的心情;B同学详写摔倒后家人的关心爱护,表达对家人的感激之情。通过典型案例的对比,学生容易理解事件详略安排与中心的关系。

2. 巧妙设置波澜,凸显中心

“文似看山不喜平”,记事除了要写清楚、具体,还得写生动。事件的呈现方式(叙事结构)不同,表达的意味(中心)也就不一样了。七年级上册第二单元课文《散步》《秋天的怀念》的叙事结构巧妙,是学写记事的范例。七年级的学生还较缺乏逻辑思维能力和整合能力,教师可借助思维导图的形式帮助学生梳理结构,再放手让学生在课外阅读的名著中归纳总结方法。具体任务如下:

任务一:梳理《散步》的写作思路,完成叙事结构图(见图2)。

《散步》这篇散文的结构巧妙在:作者在叙事中加入了小说的笔法,一家人在散步过程中出现一些小的“分歧”(波折),正是在解决这些“分歧”(波折)的过程中,让读者感受到一家人的互敬互爱、尊老爱幼等传统美德。学生借助完成叙事结构图,直观领会设置波折对呈现文章主题的作用。

任务二:课后比较阅读《西游记》中三打白骨精、三借芭蕉扇等故事,找出它们在叙事结构上的相同点,绘制一份记事作文自查清单(见表3)。

《西游记》是七年级上册必读名著之一,其中“三打白骨精”“三借芭蕉扇”等故事大家耳熟能详,这些情节写得波澜起伏,扣人心弦,呈现出“进展—阻塞—再进展—再阻塞—再进展—完成”螺旋上升的情节发展方式。在双方矛盾逐渐强化和不断解决的过程中,人物形象特点及作品主题得以彰显。

每个人在实现自己理想的过程中,总会遇到困难障碍。写作时,真实地再现这种矛盾,恰当叙写人物为解决矛盾所做的努力,可以突出作品的中心。任务二绘制的自查清单,是学生在完成前面任务基础之上的方法总结,也是师生共同合作的成果。利用这样的过程性评价量表,学生可以将记事作文写得更生动、中心更突出。

三、迁移中演绎:综合语境、写法,情理交融,化意象为语象

语象思维就是语言与意象的交融过程。新课标在对第四学段“交流与表达”的目标中提出:“写作要有真情实感。”记事作文如何写出情感?关键要锤炼语言。高尔基说:

“文学就是用语言来创造形象、典型和性格,用语言来反映现实事件、自然景象和思维过程。”语言作为一种形式因素,决定整个写作思维的结果。教师可通过课内精读重点词句、微点训练、片段仿写等方法,逐步提升学生迁移运用语言的能力,促进语象思维的形成,使记事作文富有真情实感。

1.结合特定语境,选用恰当字词表达情感

语境是语言使用的环境,在不同的语境中,个体能够赋予语言独特的含义。写作时需要结合人、物所处的背景环境等,运用恰当的词语,表达情感。教师可在课内精读的基础上布置仿写任务。比如以下任务:

任务一:模仿《秋天的怀念》中母亲的动作描写,写一个片段。

任务二:对比分析两段文字中加点词的表达效果。

我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

——《秋天的怀念》片段

妈妈下班回来了,看着我涂得红红的手掌心,立刻过来抓住我的手问:“怎么啦?疼吗?”我连忙解释:“走路不小心,在学校楼梯摔了一跤……”妈妈一看我没什么事,就开始责备我:“这么大的人,走路不会当心一点吗?”