中小学写作评价体系的层级、建构及运用

作者: 林荣凑

摘 要 写作评价领域“怎样的文章是好的”这一问题,至今尚缺乏明确清晰的体系性回答与建构。理想中的写作评价体系包括通用级、文类级、亚文类级、文体级和要素级等层级,由上而下呈现为特征更为具体、更便于学习训练的金字塔结构。通用级评价标准是写作评价体系的总纲,提领文类、亚文类和相应文体的评价标准,为课标修订、教材编制、教学实施和大规模高利害测评提供专业支持。当今可大力开发具有文类或亚文类倾向的评分规则,并运用于大规模测试、阶段性测试和日常学习等评价场景。根据学段或学情需要,适当开发与上位评价相呼应的文体级评分规则。为了学生深度学习某种具体写作表现技能,可开发要素级评价标准并贯穿于写作教学的全程。

关键词 写作评价 层级 评价体系 评分规则

一、引言:“怎样的文章是好的”不是小问题

每一位语文教师都期待高水平的写作教学。然多用力于写作过程、写作方法的探讨(满足于素材和范文的积累、应试作文的训练,则等而下之),不知有关“怎样的文章是好的”评价标准和评价体系的问题,更为重要与关键。

当然,亦不乏有识者。比如荣维东老师,

2008年就从美国“6+1”写作评分规则的介绍和评述出发,提出“构建基于科学标准的作文评价指标体系”的主张[1];2021年又大声疾呼“研发科学合理的分类分级可循证的写作评价指标体系”,认为可以在通用文体指标的基础上,进行实用类和文学类两个大类别作文特征的分别描述[2]。笔者敢附骥尾,源于十余年来对该领域的持续关注和实践思考,拙著《中小学语文表现性评价:学理、技术与案例》曾提出文类研究、体系建构等策略[3],囿于篇幅未及展开,在此拓展讨论,以尽拙意。

本文所谈的是写作的“评价体系”,不单单是“写作评价”。谈写作评价之论著渐多,但似乎都犯了格兰特·威金斯(Grant Wiggins)提及的“单一任务”之忌:“他们(许多设计的新手——引者注)从一个任务的想法出发,单从对该任务的个人偏好出发得出标准。……一个单独的任务只包含某一个学科或种类中一小部分可能的挑战,因此最好考虑到我们更大的目标,明智地来设计和使用每个评价任务。”[4]未能从评价体系的背景(即威金斯所说的“更大的目标”)中出发设计和使用评价,而只局限于眼前某项写作任务的评价,极易陷入“工具通用性差”的误区[5]。这种情况,期刊、新教学设计图书比比皆是。所以如此,就在于我们的课标、教材或图书资料,还缺少“写作评价体系”的视野与知识。

写作评价体系的构建,可使日常的写作教学与评价有了体系性的依靠,或将如邓春莲老师所说,仗此可以“开发适用的写作教学核心知识,提升学生写作能力,培养学生写作核心素养”[6]。可以相信,随着专业研究与实践的普及,具有中国特色的写作评价,或将有类似于美国写作“6+1”那样的评分规则成为社会共识,现如今对高考写作题“社会热议”与官方对阅卷标准及优秀例文“三缄其口”也将成为历史。

二、写作评价体系的层级

凡体系,其构成的元素必然以结构化的方式呈现。写作评价的总问题——“怎样的文章是好的”,可从不同的层级出发回答。整合前辈时贤和笔者个人的实践,且将整个体系分成通用级、文类级、亚文类级、文体级和要素级。

(1)通用级。在写作评价体系中,处于顶端地位的是通用评价标准。它适用于对所有文章(或文本或语篇,下同)的评价,不受文类或文体的限制,因而是“超文类”“超文体”的。如荣维东老师所说,“这个通用标准一般是用文章学指标进行描述的,如中心明确、内容丰富、结构完整、语言通顺等”[7]。前述美国“6+1”的评分规则(包括思想性、组织性、写作风格、用词、语句流畅性和写作常规,以及非强制性的“格式”)即是。

新中国成立以来的全国高考作文评分标准,都属于通用级,其评价维度(或项目)前后经历多次变化。如1954年为“思想内容、表达方法、分段、词句结构、正字、标点符号”,1985年为“内容、语言、篇章”,1991年为“内容、语言、结构、文面”,1999年为“内容、表达、书写”。2000年始分“基础等级、发展等级”,之后“基础等级”下分为“内容、表达”,与“发展等级”的“特征”同为二级项目。

有老师提出,可参考美国“6+1”的做法,区分内容、组织/结构、词汇、语言、技巧等五项[8]。这种机械模仿自然是不妥的,它未充分考虑汉语写作的特点与历史探索。参考祝新华先生[9]、章熊先生[10]等多家说法,笔者确定了通用四项:

内容,一般包括题意、内容、中心、感情、思想等方面的要求。

结构,一般包括线索、条理、层次、语段安排等方面的要求。

语言,一般包括语用(规范、通顺)、语体(得体)和修辞等方面的要求。

常规,一般包括书写、标点、格式和错别字等方面的要求。

加拿大BC省省级基础技能评估(FSA)对写作水平的等级描述,也是从内容、语言、结构、规范四个维度进行分项描述的[11]。此亦佐证这一写作评价框架具有良好的普适性。

(2)文类级。通用级而下,有哪些文类?读者第一反应可能是记叙文、说明文及议论文。这些教学文体诞生于现代文草创之际,与真实文体日渐脱节,已尽语文教学的使命。为此,2003年《普通高中语文课程标准(实验)》代之以“论述类、实用类、文学类”,《义务教育语文课程标准

(2011版)》改称记叙性文章、说明性文章、议论性文章。现行课标更发展出“文学阅读与写作”(义务教育称为“文学阅读与创意表达”)、“思辨性阅读与表达”“实用性阅读与交流”这三个相应的学习任务群。

我国李绍伟先生1991年提出实用文体与文学文体的“二分”[12],国外有“虚构、非虚构”“信息类、文学类”“劝说类、信息类和叙述类”等多种划分。笔者主张四分,即在实用类写作、论述类写作、文学类写作之外,再加入“学习性写作”。这样做,一是尊重现行两个课程标准的表述和实践需要,二是维持阅读和写作文类体系的平衡,三是充分考虑新的写作形态“学习性写作”的存在。前三类无需赘言,这里特别说明“学习性写作”。

“学习性写作”这个概念,是荣维东老师最早提出来。他认为,普通高中语文课标出现的勾画圈点、记笔记、写摘要、写PPT等,都是“以知识的学习探索和技能训练为目的,为了完成具体的学习任务而进行的写作”[13]。

受此启发,笔者深入研究并撰写了《学习性写作:特征、类型与实施建议》[14]一文,揭示了学习性写作的基本特征。第一,取向上的私己性。当今写作教学倡导交际语境,实用类写作、论述类写作和文学类写作都应有写作的读者(明确或假想的读者),学习性写作只为或首先为整理和表达“自己的”阅读、思考、探究的成果而存在。第二,内容上的认知性。学习性写作,也即国外“通过写作的学习”,是学习(特别是阅读)过程和结果的记录,将学习过程、学习所得转化为恰当的成果,故也称为“学业性写作”“认知性写作”。第三,形式上的灵活性。学习性写作的静止形态灵活多样,或碎片或篇章,或文字或图文表符并用,实际运用时可根据学习情境的需要,灵活选用某一种或几种学习性写作形态。

(3)亚文类及相应的文体。实用类写作、论述类写作、文学类写作、学习性写作,每一种都有其亚类,是为写作评价体系的“亚文类”,“亚文类”之下才是“文体”。

争议最少的文学类写作,可沿用我国的分类传统,区分诗歌、散文、小说、戏剧(剧本)等四类。各类之下的文体,则可根据学段写作的需要处理,如散文类分叙事散文、抒情散文和议论散文,诗歌类分为旧体诗(诗、词)和新诗(自由诗、韵律诗)。小说和戏剧两类,可以按篇幅(如微型小说、独幕剧)、题材(如情感小说、课本剧)划分,重要的是兼顾学生的认知水平和读写实际。

实用类写作的亚类,李绍伟先生是直接列记叙文、说明文、议论文和应用文等文体的。研究现行两个课标和教材,笔者主张采用普通高中语文课标的表述,其亚类及文体如下:

社会交往类的,如会谈、谈判、讨论及其纪要,活动策划书、计划、制度等常见文书,应聘面试的应对,面向大众的演讲、陈述和致辞。

新闻传媒类的,如新闻、通讯、调查、访谈、述评,主持、电视演讲与讨论,网络新文体(包括比较复杂的非连续性文本)。

知识性读物类的,如复杂的说明文、科普读物、社会科学类通俗读物等。

论述类写作的亚类,现行普通高中、义务教育课程标准均无线索。幸而,专家学者有不少类似的研究,影响最大的是叶黎明老师的四分法。她按议论文论点的来源,分话题型(偏重观点的阐释)、建议型(偏重建议的可行性论证)、探究型(偏重科学假设的证明)、论辩型(偏重表明立场与驳论)[15]。笔者所带团队曾按照说理的发起与性质,区分出感论型(如杂感、读后感)、评论型(如时评、文艺评论、文学鉴赏)、研究型(如科学论文)、论辩型(如驳论文、论辩稿)和建议型等五类[16]。为避免与学习性写作重合,笔者取消“感论型”,最后厘定论述类写作的类型为评论型、研究型、论辩型和建议型。

学习性写作的亚类,唐修亮老师从写作目的与着力点,将学习性写作区分为过程类、应用类与创作类写作[17],可行性较强,惜乎“创作类”与我们的“文学类写作”交叉太多。笔者参照布卢姆—安德森的认知过程维度,区分出四亚类和相应的文体:

阐释型,包括勾画圈点、词语档案、摘录、梗概、提要(摘要)、综述等。

分析型,包括思维导图、札记(读书札记、语言札记)、读书报告等。

评价型,包括评点(点评)、杂感、心得、作品评介、作品推荐等。

创造型,包括续写、扩写、改写、视频脚本、演出台本等[18]。

从“文类”到“亚文类”,再到“文体”,尽管我们大体坚持了功能文体的分类原则,但每一级的分类标准和结果都不是十全十美的,故必要时采用“挂靠”方式,如报告文学归入“散文”,寓言、童话、故事归入“小说”,影视文学归入“戏剧”。

(4)要素级。文体是读写共同体在长期的实践中形成的习惯和规约,它是一系列文本元素和特征的抽象概括。依据文体的元素(特别是要素)和特征,开发出写作教学的内容,姑且称之为“要素级”。这一层级位于写作评价体系的最底层。

要素级的评价内容,因着教师对文体要素的理解或学情需要不同而不同。比如学习性写作中的“改写”,可按改写的种类分为改变文体(如诗文互改、小说改剧本)、改变语体(如文言文改现代文、书面语改口语)、改变叙事方式(如第一人称改第三人称、顺叙改为倒叙)等。论述类写作中的“观点表达”,可以区分出弄清话题材料、找准话题焦点、选取合理角度、明确表达态度、表达简洁明了等评价内容。某些“要素”还可切分出“子要素”,从而开发写作教学内容,如“动作描写”区分出放慢动作、用好动词、涂抹色彩(修饰词)等。

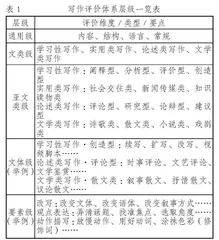

且将以上讨论,整理成表1。

表1中,通用级、文类级、亚文类级,呈现了层级中的全部元素,文体级、要素级,都只是举例性质的呈现。由塔顶的通用级,经塔身的文类级、亚文类级、文体级,到达最底层的要素级,写作评价体系呈现为特征更为具体、更便于学习训练的金字塔结构。

三、写作评价体系的建构与运用

厘定了体系层级后,我们来讨论评价体系的建构与运用,就是各层级评价工具和使用场景。写作评价的使用,不外乎日常学习、阶段性测试(如期中、期末考试)、大规模测试(如中考、高考)等三种场景。一般而言,评价层级越向下越适合日常学习,反之越适合大规模测试。从评价方法和工具看,考查学生对任务(含写作情境或作文题)引发的建构反应,应采用表现性评价,使用核查表、表现清单和评分规则这些工具。前两种适用评价基本技能,一般适用于日常学习情境,而评分规则在各层级中均可使用。

(1)通用级的评价。如前所述,美国“6+1”写作评分规则、我国高考写作评分标准都属于通用级的写作评价标准,都采用分项评分规则,但细加比较会发现差异。

美国“6+1”写作评分规则由学生版(3—8年级)、成人版(9—12年级)两个版本构成,是一个发展性评分表(或称连续量表、绝对量表),适用多个学段的写作成果判断,它可用于大规模测试,也可用于日常学习。我国的通用标准,一般只用于真实或模拟的大规模测试场景(某些地区的阶段性测试也会采用)。在实际使用时,多结合具体作文题、测试样本等调整为整体评分规则,分一类卷、二类卷等。我国通用标准多用于中学阶段,是一个阶段性评价量表,由于其特征描述的宽泛,直接用于日常学习的效果并不理想。