高中语文大单元教学目标素养化的研制要求及转化路径

作者: 谢灵峰 任晓红 唐丽

摘 要 教学目标是落实语文核心素养的起点,直接决定学生核心素养培育的成效。新课标背景下的高中语文大单元教学目标的设定既要体现“必备品格、关键能力和正确价值观”,还要体现学科核心素养,强调教学目标的达成性、整体性和进阶性。基于这些要求,其实现路径可确定为:依据课标教材,找准学习核心;依据问题整合,定位基本问题;依据学生情况,确定教学目标。在实施过程中要注意依据课程标准、单元导语和单元学习任务等内容,结合学情、课时等因素适时调整教学目标,使教学目标更具有可操作性和可观评性。

关键词 高中语文 大单元教学 目标素养化 路径

教学目标是学科教学活动的出发点和归宿。教学目标的质量会直接影响教学的质量,影响学生核心素养的形成。《普通高中语文课程标准

(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)明确提出了高中语文学科核心素养,并做了详细阐述。语文学科核心素养的提出为教学目标的制定提供了明确的指导方向。然而,教学目标需要通过课堂实践来发展学科核心素养,学生学科核心素养发展需要落实到具体的课堂教学目标之中。基于此,实施高中语文大单元教学,强调单元教学目标的素养化要求,这就要求教师改变过去知识碎片化和技能机械化的教学模式,按照学习任务群要求,通过真实复杂的情境来统整教学资源、学习内容、学习活动和学习支架等,并在具体教学行为中培养学生分析问题、解决问题的能力。

一、高中语文大单元教学目标素养化的研制要求

新课标指出:“学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。”可见,高中语文大单元教学目标素养化的编写要围绕“正确价值观”“必备品格”和“关键能力”展开设计,最终要指向“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”这四方面素养的培育。

1.突出素养达成性

素养是一种由训练和实践而获得的一种道德修养,需要通过可操作性、可训练性的学科实践来达成。新课标强调学科核心素养要经过学生学科实践活动来实现。学科实践活动中,教师不仅仅要传授语文学科知识和技能,还要培养学生在复杂情境下分析问题、解决问题的能力,以此来培育他们的必备品格、关键能力和正确价值观。例如,在统编教材高中语文必修上册第三单元教学中,教师可以设计丰富多样的实践活动,如诗歌朗诵会、角色扮演、绘制思维导图、写读后感、写文学短评等。通过这些活动,引导学生深入理解古代诗歌在语言、构思、形象、意蕴、情感等方面的审美价值,体悟诗歌在体式选择、意象组合、艺术形象塑造、艺术手法运用等方面的艺术魅力。学生将在阅读中感悟,在思考中成长,体会古人的生命精神,领略古代文化气象,感受诗歌发展的曲折与辉煌,从而促进个人文化素养的提升和发展。

2.突出素养整体性

语文学科的育人特性决定了语文学科核心素养的形成与表达,语文学科育人具有整体性与实践性。语文学科每项核心素养都需要作为一个整体教学理念,进入到教学目标的设计与实施之中。因而,我们既要防止机械照搬教条,将教学目标与核心素养一一对应,缺乏整体观照,造成教学目标呆滞死板;同时也要防止面面俱到,求大求全,不顾教学实践特征,教学目标空泛浮夸。

因此,高中语文大单元教学目标要整体指向核心素养的形成和发展,不能将教学目标随机性任意拼凑,要依据课标、教材和学情等综合构建有机关联的整体,并且目标与目标之间是相辅相成、彼此关联的关系。比如,在统编教材高中语文必修上册第七单元教学目标的设计和确定中,教师需要将“审美鉴赏与创造”课程目标、“文学阅读与写作”任务群学习要求和教材单元要求进行整合,形成一个完整的有内在逻辑的系列学习任务。

3.突出素养进阶性

蒋永贵教授指出:“立足于学生视角,教学目标的设定应当紧密围绕核心素养,明确解答学什么、学到何种程度、如何学、何为学会以及为何学这五个核心问题。”因此,大单元教学目标之间应具备逻辑递进和进阶发展的关系。首先,从整体到局部,大单元教学目标需层层分解。大单元教学目标的制定要以学科核心素养为纲,依据所属任务群来规划,其中包含多个子目标和子任务。这些子目标和任务在层次结构上呈现出清晰的递进关系,从宏观到微观,从抽象到具体。其次,每篇课文在单元内扮演着不同角色,发挥着不同作用。这些课文在难度、深度和广度上均有所区别,形成明显的递进序列。它们通过内容、主题、文体等多方面的内在联系,构建成一个紧密衔接、层层递进的有机整体。比如《乡土中国》整本书阅读,其素养进阶性教学目标表述如下。

第一,整体阅读,通过完成任务清单,基本了解《乡土中国》主要内容;第二,通过补充思维导图,搭建整本书的框架体系,认识《乡土中国》的写作逻辑;第三,精读文本,通过事例分析,理解相关概念,同时能使用文本中的重要概念解释文本中的现象以及现实生活的事例;第四,结合时代特征,表达《乡土中国》的社会意义。

二、高中语文大单元教学目标素养化的三次转化路径

基于以上认知,高中语文大单元教学目标素养化的实现路径是:首先,依据课标内容、单元教学要求、学习提示,找准本单元的学习核心要素;其次,考虑学情、学习资源和教师教学实际,合理选择学习内容和学习方法;最后,根据初步形成的单元教学目标,优化学习目标表述。其实现路径表现为三次转化:第一次转化是将课标、教材要求转化为学习核心,第二次转化是将学习核心转化为基本问题,第三次转化是将基本问题转化为单元教学目标。

1.第一次转化:根据课标教材,将关键点转化为学习核心

教学中,教师可采取自上而下和自下而上的方式来提取核心问题。自上而下就是从课程标准、教材单元提示中聚焦学习关键点,将关键点转化为核心问题。自下而上就是通过研读教材内容,从现有教材单元内容中聚焦关键点,将关键点转化为核心问题。下面,以统编高中《语文》必修上册第七单元为例来说明。

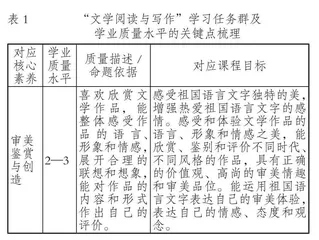

首先,研读课程标准。本单元属于“文学阅读与写作”任务群,人文主题是“自然情怀”,旨在提高审美鉴赏和表达交流能力,感受文学形象和提升语言表达能力,尝试文学写作。通过对该任务群的梳理,其高频词确定为“形象”“语言”“情感”。另外,这个单元文本属于文学作品,具有文学性、形象性和情感性等特性,对应的核心素养要求是审美鉴赏与创造。因此,本单元学习重点是鉴赏文学作品的语言表达,理解人物形象和情感(见下页表1)。

其次,研读教材单元要求。教材单元要求包括导语、学习提示和学习任务三大板块。单元导语采用“人文主题和学科素养”的双线组元形式;单元学习提示从兴趣激发、重难点提示等方面提供支架;单元学习任务注重学习情境创设,要求学生在真实情境中“做事”,实现情感培养与能力提升(见下页表2)。

对上表关键信息分析可知,“景物描写”“语言艺术”“哲理语句”“叙事简洁明快”等属于语言层面;“情景关系”“审美倾向”“小细节与大印象”等属于审美层面;“古人记时法”“民族审美心理”等属于文化层面。因此,可以根据单元提示提取出三个核心词语:语言、审美、文化。

最后,全面解读教材文本。需认真分析每篇课文,把握共性特点。统编高中语文教材第七单元含三课,第一课《故都的秋》《荷塘月色》强调景物语言描写;第二课《我与地坛》强调个人生命思考和独特审美倾向;第三课为两篇文言文,重视文化传承和理解。此外,本单元作品抒发自然情怀,展示由古至今文人对自然生命的感悟和深思。由此,得出这个单元的学习核心为:文学作品通过语言文字描绘自然中的各种意象来表达作者丰富的情思,引发读者共鸣。

2.第二次转化:根据问题链,将学习核心转化为基本问题

教学中,我们往往将学习核心直接等同于教学目标,而学习核心要成为教学目标,还需要将学习核心转化为结构化问题。在将学习核心转化为基本问题时,要注重“学什么、学到何种程度、如何学、何为学会以及为何学”等问题的完整性;应注重问题的启发性,深化学生对问题的持续性理解;应注重问题的结构化逻辑,引导学生对问题结构化的理解。由此,通过分析课标、教材,“自然情怀”这个单元学习重点包括:感受作品的文辞之美,赏析自然景物描写,分析情景交融、情理结合的手法;体会民族独特的审美心理。因此,这个单元的基本问题可确定为:写景抒情散文如何表现自然情怀?如何展示审美倾向?如何思考民族审美心理?其效果怎么样?

3.第三次转化:依据学情,将基本问题转化为单元教学目标

构建单元教学目标,我们还应关注学生学习的结果和表现,即学生学什么、如何学、学得怎样。在将基本问题转化为单元教学目标时,要充分考虑学生认知起点和学习经验。如果没有学生立场,不研究学生,不清楚学情,不明白学生学习能力,教学目标就会南辕北辙,偏离方向。

依然以统编高中教材第七单元为例。学情分析包括学生心理状态和学习经验。首先,高一学生已经学习过《岳阳楼记》《小石潭记》《春》等古代和现代写景散文名篇,对散文“形散神聚”的文体特点有一定认知,但是对散文个性化特点和民族共性心理理解不深;其次,情感态度上,学生懂得大自然是人类家园,成长过程中,也与大自然有过形形色色的接触,对生命与自然相关主题有一定感悟,但是对大自然对人精神层面的影响尤其对民族审美心理的影响认识尚浅。基于基本问题和学情分析,这个单元教学目标可确定为以下四点。

第一,评点批注《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》中景物描写段落,梳理和感受不同作者笔下的自然形象和语言特点,概括写景共性特征。

第二,借助朗读、视频脚本创作、想象与联想等方式,理清《赤壁赋》《登泰山记》中景情理的关系,感悟特殊生命时期的自然情怀和审美价值。

第三,梳理不同时期不同作家写景时的处境和心理,分析异同点,理解中国文人对自然界的不同感悟和相似认知,探究其文化根源。

第四,结合自己生活经历和阅读体验,尝试创作散文,借助情景交融来抒写自然情怀。

值得注意的是,新课标背景下素养化的高中语文大单元教学目标确定之后,并不是一成不变的,在实际教学过程中,教师还要根据教与学的实际情况适时进行调整,在调整的过程中要坚持以素养为纲,要将教学目标素养化的达成性、整体性和进阶性的基本要求始终贯穿在教学中。

[作者通联:谢灵峰,四川资阳市教育科学研究所;

任晓红,四川省资阳中学;

唐 丽,四川省资阳中学]