辩证学教:演绎主体与主导的合奏曲

作者: 毛永健 杨胜利

摘 要 学生是否应该是课堂的主体?教师是否应该是课堂的主导?皆取决于学情、教情及文情,唯有如此,才更可能符合课堂教学的实际与规律。而恪守教学实际,遵循教学规律,应该成为课堂教学的两翼及应有生态。本文以杨胜利老师《因人顺境言妙语,内里逻辑巧贯通——探讨〈红楼梦〉中人物刘姥姥三进荣国府的语言表达逻辑》课例为据,探讨“三新”改革背景下的课堂教学中的“学生主体”与“教师主导”话题,以期梳理清楚“主体”与“主导”的辩证关系,以及课堂上师生角色的准确定位与相互转化的问题。

关键词 主体 主导 学情 教情 文情

【课 例】

师:同学们,我们已利用寒假时间阅读了《红楼梦》整本书,对全书有了一个相对完整的了解和认识;近期我们又精读了刘姥姥三进荣国府的章节——第6回、第39回和第113回。在此基础上,咱们本堂课聚焦刘姥姥三进荣国府的章节,从语言表达逻辑的层面去探讨刘姥姥的语言,以及作者在全书不同位置穿插刘姥姥这一人物形象的叙事逻辑。

师:本节课,咱们需要完成三个任务。请看任务一。

[任务一:在精读三回内容的基础上,了解刘姥姥其人,并以她为对象概括三进荣国府章节的内容。问题1:刘姥姥是何许人也?与贾家是什么关系?问题2:刘姥姥三进荣国府的动机是什么?]

师:请同学们根据任务一需要完成的两个问题,进行小组合作讨论,然后陈述观点。

(学生分组讨论,教师巡查讨论情况,并答疑)

师:好啦,咱们先解决第一个问题。有请第一组发言。

生1:《红楼梦》中的刘姥姥,是一个“久经世故的老寡妇”,她“膝下又无子息,只靠两亩薄田度日”,其实就是一个普通的乡下老太太。她和贾家没有什么直接关系,只因女儿嫁给了务农的王狗儿,而王狗儿的祖父曾做过小小的京官,与王熙凤的祖父联过宗,因而在二十年前曾和女儿一起见过如今的王夫人一面。

师:回答近乎完美,无需补充了。有请第二组回答第二个问题。

生2:刘姥姥在《红楼梦》中的第一次露面,是在第6回,这一次她是来打秋风的;刘姥姥第二次进贾府,是在第39回,她带去了自己舍不得吃、舍不得卖的农产品,以回馈贾府对她家的救助;《红楼梦》第113回,写刘姥姥在地里干活,忽然听见贾府被抄,吓得连豆子也拿不起来了,就在地里狠狠地哭了一大场。随后她赶着去贾府,要探个究竟。当她得知巧姐被卖后,毫不犹豫地吩咐板儿去解救巧姐。

师:回答得相当详细,为了让刘姥姥三进荣国府的动机表述得更为简明扼要,请第二组的其他同学继续补充概述。

生3:在第6回中,刘姥姥迫于生计,前去认亲,其实是去打秋风,向贾府化缘。

生4:在第39回中,刘姥姥弄些瓜果蔬菜等新鲜玩意答谢亲戚,是去谢恩的。

生5:在第113回中,刘姥姥忽然听见贾府被抄,专程前去探望,并最终报恩。

师:上述三名同学的概述都很到位。刘姥姥作为处于社会最底层的小人物,原本与荣国府没有什么关系,但曹雪芹却借助刘姥姥这个底层小人物的平民视角,展示了荣国府从盛极一时到颓败没落的全过程,这才是让刘姥姥三进荣国府的真正动机。下面我们继续完成任务二。

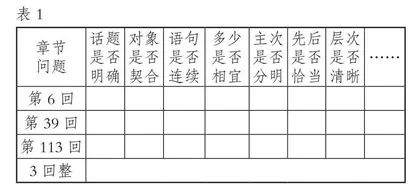

[任务二:分析刘姥姥三进荣国府的语言表达逻辑及在全书中的叙述逻辑,完成如下语言表达逻辑评价量表(见表1)。]

师:下面,老师先以第6回作为示例,给大家“画个葫芦”,然后请同学们依葫芦画瓢,对第39回和第113回中刘姥姥的语言表达逻辑进行实践探究。请看PPT。

(PPT展示问门房们的语言)

师:此处,刘姥姥由于有求于人,所以显得低声下气、礼敬有加。

(PPT展示问小孩的语言)

师:此处,请同学们注意刘姥姥对周瑞家的称呼,显得非常的客气礼貌。

(PPT展示求助周大娘的语言)

师:此处,请同学们注意刘姥姥对周瑞家的称呼,显得非常礼貌。

师:此处,前三句话,大家注意刘姥姥先说什么,后说什么;主说什么,次说什么。可谓是先后恰当、主次分明。而后三句话,刘姥姥则开始善意说谎,暗自夸人,这表现了她身份虽然低微,但是颇懂人情世故,所以几句客套话就打通了关节,很快得见“真神”。

(PPT展示回凤姐的语言)

师:此处,刘姥姥自揭家短,恭敬客气,委婉曲折,明言夸赞,语言幽默诙谐,说话滴水不漏,有较为紧密的逻辑关联,故而最终得到了王熙凤赠送的二十两银子。

(PPT展示感谢周大娘的语言)

师:此处,刘姥姥暗自夸赞周瑞家的,以表达感激不尽之情。

师:好啦,葫芦画好了,接下来请同学们根据任务二对第39回和第113回进行小组合作讨论,并发言陈述观点。建议一至四组重点讨论39回,五至八组重点讨论113回。

(学生分组讨论,教师巡查讨论情况,并答疑)

师:讨论结束。咱们先分享第39回,请第三组进行投屏分享。

(生6投屏展示见平儿的语言)

生6:此处,写刘姥姥感恩问好,羡慕夸赞,识趣请辞,符合她低微的身份处境。

(生7投屏展示回周大娘的语言)

生7:此处,写出了刘姥姥的谦卑。

师:第三组的同学分享得不错。请第四组的同学进行补充。

(生8投屏展示回贾母的语言)

生8:此处,写刘姥姥恭敬有礼,如实应答,谦虚恭谨,投其所好。我认为刘姥姥表面看起来朴实憨厚,实则机敏内秀、风趣幽默,有很强的交际公关能力。

(生9投屏展示回宝玉的语言)

生9:此处,写刘姥姥善意撒谎,表现其机敏睿智,善于察言观色。

师:请问第一、二组还有同学要补充吗?

生(集体):没有。

师:那咱们接下来分享第113回,请第五组进行投屏分享。

(生10投屏展示见凤姐的语言)

生10:此处,写刘姥姥惊讶自责,替人着想,表达其真心实意的同情惋惜之意。

(生11投屏展示回平儿的语言)

生11:此处,写刘姥姥直言实情。

师:请第六组进行投屏分享补充。

(生12投屏展示回巧姐的语言)

生12:此处,写刘姥姥谦虚自责,欢迎巧姐去她家。

(生13投屏展示回凤姐的语言)

生13:此处,写刘姥姥为人着想,助人为乐,表现其同情怜悯之心、感恩戴德之情。

师:请第七组进行投屏分享补充。

(生14投屏展示回平儿的语言)

生14:此处,写刘姥姥感同身受,直言相告。

(生15投屏展示见王夫人的语言)

生15:此处,写刘姥姥恭敬有礼。

师:请第八组进行投屏分享补充。

(生16投屏展示再见凤姐的语言)

生16:此处,写刘姥姥安慰凤姐,表现得非常谦卑。

师:同学们对第39回和第113回的分享非常好。我们常说“言如其人”,刘姥姥“识相、知趣、机变、言谈颖慧、低而不卑、野而不鄙、身份拿得住、使命完得成”的语言表达,与其身份相关,可见刘姥姥是个“深观世务、历练人情”的奇人。下面我们完成任务三。

[任务三:探讨作者在全书中穿插刘姥姥三进荣国府的故事情节,宏观上蕴含了什么样的叙事逻辑。]

师:草蛇灰线,指在文学创作中,反复使用同一词语,多次交代某一特定事物,可以形成一条若有若无的线索,贯穿于情节之中;伏脉千里,指隐晦,不明说、不讲明。草蛇灰线,伏脉千里,属于文学创作中埋伏笔的方法,以使小说环环相扣、前后呼应。

生17:曹雪芹在《红楼梦》中运用了“草蛇灰线,伏脉千里”的策略,借助刘姥姥的视角,一前一中一后,为读者呈现了作为四大家族代表的贾家由盛转衰的全过程。

师:刘姥姥虽然是个小人物,但她的出场连缀了事关贾府的大大小小的事件,勾连了人物之间的形形色色的矛盾,是个不可或缺的人物。当然,《红楼梦》中运用“草蛇灰线,伏脉千里”的手法,不只是刘姥姥三进荣国府这一处,其他还有很多,请同学们列举一二。

生18:《红楼梦》第1回介绍了石头的来历,第120回提到了石头的归宿,即前有石头的来处,后有石头的归处,这也是“草蛇灰线,伏脉千里”的首尾呼应手法。

生19:《红楼梦》第2回说宝玉衔玉而生,而到第119回,宝玉因丢掉了玉,变得疯傻,了却了尘缘,这也是“草蛇灰线,伏脉千里”的手法。

生20:《红楼梦》第5回写一游幻境,这是梦的开始;第116回写再游幻境,这是梦的结束,运用的还是“草蛇灰线,伏脉千里”的手法。

师:同学们举的例子都很恰当。下面,我们对任务二的语言表达逻辑评价量表进行分享(见表2)。

师:因人顺境言妙语,内里逻辑巧贯通。同学们,无论是化缘环节,还是感恩部分,抑或探望版块,刘姥姥在进行语言表达时都较好地做到了明确话题、契合对象、前后勾连、多少相宜、主次分明、先后恰当、层次清晰等逻辑表达要素,让自己的语言表达达到了预期的效果。而立足整部小说,作者更是按照先后这一逻辑顺序,有意安排刘姥姥在全书的前中后各部分登场,看似了无痕迹,实则有意为之,其几乎全程见证了贾府由盛转衰的过程。毋庸置疑,无论是局部还是整体,曹雪芹都巧妙遵循了语言表达的逻辑规律,堪称语言逻辑表达的大师,值得我们在语言表达过程中学习和效法。

【点 评】

课堂教学究竟该以学生为主体还是以教师为主体的论题,历来众说纷纭,莫衷一是。从传统的教学维度看,更多侧重于“学生主体,教师主导”观点;从“三新”改革的维度看,则更多倾向于“学生主体”观点。事实上,从课堂的建构来审视,学生与教师之间并非绝对的矛盾对立面,而是相互统一的和谐共生体,谁是“主体”或“主导”需要基于具体课堂教学实际来进行辩证定位,而不是武断的“一刀切”,更不能以“改革”的名义“带节奏”。事实上,传统教学与“三新”教学、中国式教学与西方式教学原本就是彼此互补、相得益彰的统一共生体,我们在教学中应该努力让“三新”课堂既未隔断传统教学的血脉,也能在新课改的浪潮中“狂飙突进”,既能基于课堂教学实际,融中西教学优势于一炉,也符合培养人的科学路径与认知规律,真正做到以生定教、以师定教、以文定教,基于实际,实事求是,演绎基于“学情、教情、文情”的主体与主导的合奏曲,建构课堂教学的健康生态。

一、基于“学”情,以“学生”定教学

课堂教学的终极目的,是让学生收获知识、成长为人。从这个角度来看,以学生为主体的教学态势应该成为课堂的主流。为此,教学中以学生为主体与以教师为主导建构课堂,是高中语文课堂教学的大趋势。也即,基于学情,是确立学生主体地位的重要依据。

自2017年上海市与浙江省启动新高考以来,以学习为中心的教学就已经在全国有了“风吹草动”,但就“学习中心”而言,部分教师仍对“教师中心”恋恋不舍,刻意窄化理解“学习中心”,或者对“学习中心”一知半解,甚至简单地将“学习中心”与“教师中心”等同,把新课标、新教材、新高考等“三新”改革理念下的高中语文课堂教学解读为“换汤不换药”的“辛亥革命”。实际上,不管是在教学理念上,还是在教学方式上,“学习中心”与“教学中心”均存在着云泥之别,不可等同视之。一般而言,当下的课堂教学活动主要表现为两种形态:一是以教师的“教”为中心的教师“主体”教学,也即“教学中心”;二是以学生的“学”为中心的情境式活动探究教学,也即“学习中心”。“教学中心”一说,其教学的核心特点是教师占据了课堂的主要时空,主要采取灌输的方式呈现知识,学生处于被动听讲的尴尬位置;“学习中心”一说,其教学的主要特点是以学生学习活动情境作为课堂教学中心或载体,教师作为协助者角色,能够自觉、主动地激发和调动学生的学习主观能动性,让学生独立地学习,并将其置于教学过程的中心位置。简言之,“学习中心”就是教师要把课堂更多地还给学生,努力确立学生在课堂教学中的主体地位,让学生在教师提供的真实活动中,借助于任务的驱动去主动学习、深入探究。