指向深度学习的高三语文语用题有效备考

作者: 唐桂丽

摘 要 语言文字运用板块是高考语文试卷中题型灵活多变、内容丰富多样、常考常新的板块。文章主要从以下两大方面来探讨:近三年高考语用真题的考查研判(突出语文特质、命题素材来源更加广泛、命题形式注重情境性下的多考点轮动、教考衔接、增加主观题表达份额、打破文体壁垒,强化大学科思维);复习指导策略(理念指引、夯实基础、回归教材、紧贴文本与情境运用)。

关键词 高考语用题 命题规律 备考策略

对于高考语文试题的分析与解读,大多集中于作文题和阅读题,而对语言文字运用题的关注则相对较少。从2022年全国乙卷的语用题少了三道选择题所反映的语用题的巨大变化以来,语言文字运用题每年都有巨大变化,呈现鲜明的情境化特征,注重考查学生的综合性语言能力。这启示我们的语用题日常教学,绝对不能停留于对语言现象的表层考查,而是要延伸语言思维发展的深度,尤其要注重对学生思维品质的培养与提升。

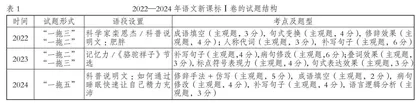

纵观2024年新课标Ⅰ卷的试题结构,相较于语用题变化很大的2023年,语言文字运用板块变化明显(见表1、表2)。

根据以上表格我们可以看出,2024年高考语用题型稳中有变,变中求新:从题型结构来看,语用部分保持了“稳中有变”的特点,“稳”表现在这三套全国卷的语用试题均是语用常考知识点。“变”表现在这三套全国卷有不同程度的创新,如新课标Ⅰ卷的“一拖五”,以及对常考题型的陌生化提问。总之,语言文字运用板块是高考语文试卷中最不稳定的板块,题型灵活多变,内容丰富多彩,历来常考常新。

一、近三年高考语用真题的考查研判

1.依据课程标准,突出语文特质,强调语文实践

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)指出:“语文课程应引导学生在真实的语言运用情境中,通过自主的语言实践活动,积累言语经验,把握祖国语言文字的特点和运用规律,加深对祖国语言文字的理解与热爱,培养运用祖国语言文字的能力。”(见表3、表4)

2.命题素材来源更加广泛

对于材料的使用,新课标指出:“可通过多样的语文实践活动,融合听说读写,跨越古今中外,打通语文学科和其他学科、语文学习和学生的生活世界。”语言文字运用题考查考生的思维能力和语言表达能力,选材兼顾文学性、说明性、实用性、议论性语段,涉及科技、艺术、考古、教育、地理等领域,内容丰富,精悍灵活。从题材选择范围来看,未来可涉及经济、建筑、海洋、化工等,特别是云计算、海洋牧场、信息安全、新物种等热点文字材料。既注重弘扬传统文化,又注重反映现实生活,引导学生感受生活之美,关注科技前沿,增长学识见识。

3.命题形式注重情境性、综合性,多考点轮动

“情境”一词在新课标中出现34次,在高考评价体系中出现43次,是本轮课改典型的高频词。高考评价体系中的“四翼”顺应改革要求,“通过设置真实的问题情境,考查学生灵活运用所学知识分析解决问题的能力,引导学生的关注点从‘解题’向‘解决问题’、从‘做题’向‘做人做事’转变”。在情境中,题型富于变化,试题的设问越来越具体。

(2024年全国甲卷)下面的文字是一位老奶奶在医院看病时的自述,不够简明扼要,不利于和医生高效沟通。请对这段自述进行缩写。要求:保留必要信息,不超过80个字。(6分)

大夫好!今天看病的人太多了,我排了好长时间队才看上。我是你们医院的老病号了,这么多年我的高血压和糖尿病一直是在你们医院看的,好多年前有一次扭伤了脚踝,也是在你们这儿看好的,您可得给我好好看看。是这么回事儿。昨天晚上我老闺女来家里,我们一起吃的晚饭。吃过饭看着电视,我就开始头疼,先是头顶一圈疼,一跳一跳的,后来整个头都疼。我试了很多办法,一会儿躺着,一会儿坐着,大口喘气,戴上帽子捂着,都没有用。闺女要带我来医院,我说天太冷了,明天可能就好了,明天再说吧,然后就睡觉了。今天早上醒了还疼,头也不敢动,一晃就更疼了,就赶紧来医院了。

【解析】保留患者的基本信息,包括年龄、病史、主要症状和就诊原因。删除冗余信息,如排队时间、看病经历等。语言简洁明了,方便医生快速了解病情。

【答案示例】大夫好!我昨天晚饭后就头疼,先是头顶一圈疼,一跳一跳的,后来整个头都疼。睡了一觉,今早还疼,头一晃就更疼了。另外,我有高血压和糖尿病。

通过对以上例题分析,不难看出,语用题其实已不是把词语使用、语病、标点等题目堆砌在一起的形式了,而是追求语境的综合与统一,强调语用题的每个考点在一个整体性的语境里呈现,要求考生从语段的整体思维、表达指向、表述方式等角度理解,并能迁移运用其思维规律、言语形式。

同时,新高考语言文字运用题注重对必备知识和关键能力的考查,集基础性、应用性、综合性于一体,更加灵活多变;同时考点众多,呈现多点轮考特色。2024年,新课标Ⅰ卷采用了“一拖五”的题型结构,全国甲卷采用了“一拖四”的题型结构(见表5)。

由以上表格可看出,试题倾向于采设不拘一格,呈现语用布局的开放性与多点轮考性。除词语、标点、修辞、语病、连贯、句式、补写句子等传统题型,还出现了一些创新题型。通常情况下,“词语”“语病”“补写”是必考题型,“衔接”“修辞”“压缩”“标点”呈现轮考趋势,体现了高考试题稳中有变和反押题、反套路化设计的特点。例如,2019—2022年,标点符号的考查形式为客观题,2023年变成了主观题,考查逗号的表意功能;未来几年,标点符号可能会以更加情境化、创新性的形式再现于高考试题中。

由此推测,一些多年未出现的传统题型也有可能经典回归,所以应该引起重视。在复习中不能说什么考点是“热”考点、什么考点是“冷”考点,唯有进行全面梳理巩固,有针对性地进行整体化的系统训练,同时进行有预见性的备考,避免盲目追着高考跑的现象。只有真正提升思维和语言表达的能力,方可以不变应万变。

4.统编教材与语言文字运用专题的关联性

在四大核心素养中,语言建构与运用是语文学科核心素养的基础。统编教材特别重视语言素养的实现,学习任务群“语言积累、梳理与探究”共有两个单元,第一个为必修上册第八单元,关于“词语积累与词语解释”的三个学习活动。第二个是选择性必修上册第四单元的“逻辑的力量”,以“逻辑思维”为人文主题,通过三个活动识别谬误,探究真理,增强思维的敏锐性和严密性。

统编教材有很多创新之处,归纳起来大致包括以下三个方面(见表6)。

2022年的试题评析明确提出“关联教材,提升课堂质量效率”,2023年高考语用试题再次印证了“以纲定考,以考促教”的趋势,使得试题与教材的关联度大幅提升。2024年高考语用试题更注重逻辑思维的有序表达。

(2024年新课标Ⅰ卷)文中画波浪线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。(3分)

【解析】题目重设主观作答,接纳开放性答案。这种设题回归了语文学习特有的多样性、丰富性、个体性,契合语文学科特点和语文学习的基本规律。

【答案要点】(观点一)不合逻辑。①恢复后接的是积极结果(如精力、体力、精神状态)。

②疲劳是需要消除(降低,减少,去除,消除)的。③恢复到正常状态/不疲劳状态/原来状态。(以上三点任意答出一点,即可得3分。)(观点二)符合逻辑。①恢复疲劳是从疲劳中恢复的(注意,“从”不可写成“让”“使”“将”)。②恢复疲劳,并不是恢复到疲劳状态。③恢复状态(只要有这四个字,即可得3分)。(以上三点任意答出一点,即可得3分。)

5.改变纯客观题设计,增加主观题表达份额

自2022年高考语文起,“语言文字运用”选择题开始减少(见表7),新课标Ⅰ卷仅一道选择题,即“下列句子中的‘你’和文中画横线处的‘你’,用法相同的一项是( )”;而新课标Ⅱ卷无一道选择题。2023年新课标Ⅰ卷全是主观题,2023年新课标Ⅱ卷出了1道考查代词意义和用法的选择题,即“下列句子中的‘谁’和‘耳机一戴,谁也不爱’中的‘谁’,意义和用法相同的一项是( )”。

可以看出,减少了客观题判断的数量,增大了主观题表达的比重。对学生语文基础知识和基本技能的学习与运用,提出了更高要求。指向问题解决的实际应用,以及复杂情境中典型任务的完成。大量使用客观题在很多情况下难以考查学生真实的语文运用能力。

6.打破文体壁垒,强化大学科思维

2022年高考语文全国卷语用题出现了一个值得关注的现象,四套全国试卷中有两套采用了文学性很强的文本作为语料(见表8)。文学文本阅读和语言文字运用并非壁垒森严。高考语文试题向来把“文学类文本阅读”和“语言文字运用”作为两个模块来安排,使得有些人将二者机械地割裂开来。考查一个考生的语言能力如何,不是看他对具体的语言知识了解多少,而是看他能否运用语言完满地完成交流任务。采用文学性文本作为语料,可以有效考查考生的形象思维及其真实的语言应用能力,提升审美素养;还可以有效减少死记硬背和“机械刷题”,有助于“双减”政策的落实。

二、复习指导策略

1.明确理念,新课标、高考评价体系是最好指引

2024年高考语文适应性测试试题充分践行了新课标和《中国高考评价体系》的指导思想,具体体现了同课程观念的三种关联:一是整合;二是情境;三是典型任务。

2.夯实基础,提升知识运用能力

《中国高考评价体系说明》指出,要以问题情境为载体,加强对基础概念、原理的考查,体现高考考查“基础性”。要做好高考语言文字运用题,首先,在高三一轮复习时要巩固好相关的基础知识,注意考点全面覆盖。没有一定的知识储备,二轮复习在题型训练中的能力运用将无从谈起。语用题力主开放,但也有边界范围,整合各类语用题,虽点多面广,但不外乎以下四类大题:①填充贯通,如成语、连贯、补写等题型;②整合修改,如句式变换、扩展压缩、病句修改等题型;③效果作用,如标点、修辞、得体、用语鉴赏等题型;④不时串访的图文转换题。我们在复习时要做到纲举目张,心中有数。

其次,要注意培养学生知识迁移能力。不断变换出题形式,提高学生的灵活应变能力。新高考尤其注重题型的创新与反猜题,2025年还可能出现新的题型,学生只有切实提高语言文字的运用能力,灵活应对,才能适应新高考。

3.回归教材,提升语言鉴赏能力和逻辑思维能力

新课程、新教材、新高考都十分注重语言鉴赏能力的考查。我们在复习备考中要注重训练学生的语言鉴赏能力。在教学中,老师要做好示范,引导学生掌握基本的语言鉴赏方法,既关注篇章,又着眼局部,同时鼓励学生多诵读,提高对语言文字的感受力,从而逐步提升语言鉴赏与运用能力。

在选取试题材料时,将涉及的内容是否在学生所熟悉的范围内、学生生活中能否接触该材料作为重要的衡量标准。高三可以将教材中的经典篇目复习巩固一遍,有意识地按考题训练,如分析《荷塘月色》中的修辞表达效果,分析鲁迅《拿来主义》中反语的表达效果,分析毛泽东文章中俗语运用的效果等。

例如,《拿来主义》中:

还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。

……

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

又如,《荷塘月色》中:

薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。