知人论世:还原诗人立体的生活世界

作者: 胡根林

编者按 当前,语文课改不断推进,先课标修订,次教材统编,最后自然落脚于教学。其中,语文学习任务群既是最大亮点,也是最大难点。“任务群”不仅是语文课程内容的组织方式,是语文教材的编排方式,而且也是语文教学主要的课堂形态。“语文学习任务群”以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养。怎样按照任务群组织教学,对于习惯于单篇课文教学的一线语文教师,是一个很具挑战性的新课题。大家迫切需要更新理念,改变教与学的方式,需要可参照、可操作的实践模型的引领。为此,我们推出本栏目,想一线教师所想,急一线教师所急,期望能帮助大家从理论走向实践、从经验走向科学、从模仿走向创造。板块构成,分五大板块。

【任务群解读】含课标解读及教材分析。

【核心知识与关键技能】这个单元的核心学习目标,即所谓“大概念”。

【单元整体设计】含总体规划及具体课时安排。

【重难点突破·教学现场】重难点突破,课时教学实录。

【专家视点】整体点评,点评重点包括任务设计的创意性、情境创设的真实性、学刁项目的整合性、内容选择的合宜性、方法运用的适切性、资源引入的精当性等。

主持人简介 胡根林,博士,上海市浦东新区语文教研员,学科带头人,上海市名师基地导师,华东师范大学博士后研究人员,硕士研究生导师,中国思辨教育研究会秘书长,教育部教师培训课程标准研制组成员,上海市基础教育课题评审专家库成员。

【任务群解读】

高中语文教材必修上第三单元“生命的诗意”,属于“文学阅读与写作”任务群。课标中明确,该任务群通过引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审关鉴赏能力和表达交流能力。

该任务群的学习内容主要有以下几点:

1.精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

2.根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

3.结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。尝试续写或改写文学作品。

4.养成写读书提要和笔记的习惯。根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

其主要的学习方式为:

1.运用专题阅读、比较阅读等方式,设置阅读情境,激发学生阅读兴趣,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作。

2.文学作品的阅读与写作,应以学生自主阅读、讨论、写作、交流为主。应结合作品的学习和写作实践,由学生自主梳理探究,使所学的文学知识结构化。

【核心知识与关键技能】

本单元我们确立的语文大概念或核心学习目标是知人论世。知人论世是我国古典文学批评的重要观念,也是高中学生需要掌握的文学作品阅读的重要方法。

“知人论世”为孟子首倡。“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也,是尚友也。”(《孟子·万章下》)孟子这段话的原文虽是阐述交友方法和道理的,但却涉及了“人”(作者)、“世”(社会生活)、“书”(作者)三者之间的内在联系。即孟子看到了作品与作家本人及其所处时代环境之间的关系。后人便引申其义,把“知人论世”视为传统的文艺批评原则而不断加以运用。

“知人论世”,可以分为“知人”与“论世”两个组成部分。“知人”,就是研究、了解和理解作品的作者,既包括他的生活经历、政治遭遇、思想倾向,也包括他的创作个性、文学修养和审美情趣等。“世”,指时代,包括经济状况、政治制度、文化思潮、社会面貌、学术风气、风俗习惯等;“论世”,实际上是要研究作品与它产生的时代的关系。

无独有偶。19世纪法国史学家、文学家丹纳的《艺术哲学》提出了关于艺术作品的三元素理论。丹纳把孟德斯鸠的地理说、史达尔夫人的文学与社会关系的研究、黑格尔理念演化论和文化人类学的实证研究综合起来,提出种族、环境、时代三元素理论,并形成了一个较为严密、完整的学说。从丹纳的“三元素说”中,我们进一步看到了民族特性对艺术家和作家的人生态度、理想、性格、情感等方面的持久性的影响,也看到环境、社会意识、时代精神对文化艺术发展的决定性作用。

在本单元的学习中,我们要求学生形成多元解读的观念,着重掌握知人论世的知识和技能,能通过联系诗人、联系全篇,建立丰富的解读背景系统,然后以此解读某个作品,读出诗人的原意。运用知人论世的方法,要注意结合诗人当时的时代特征(如时代风貌、文化思潮、审美趣味)来理解诗歌的思想内容,要注意结合诗人的理想志趣、生活经历等来理解诗歌的思想感情,要善于调动对诗人生平的已有认知来帮助理解具体作品。比如解读杜甫《登高》,能结合本诗的写作背景、杜甫的生平及其所处时代的特点;解读陶渊明的《归园田居(其一)》则不仅能结合作者生平及其价值取向,还能了解其所处时代老庄哲学思潮给他造成人与出、忧与游的精神纠葛;解读苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,除了解作者生平经历及写作背景外,最好还能关注苏轼对词的认知及其基本的创作取向。

作家和时代、环境之间显然不是机械的一一对应,时代、环境和作家心灵有时呈现极为复杂的关系。因此,除了知人论世的解读方法,我们还可借助社会学、文化学、心理学等视角立体还原作者的人生。

知人论世的解读方法要和具体作品“以意逆志”的解读方法相结合。具体操作时大致分为三个步骤:先以意逆志,初读文本,感受其情感基调;然后知人论世,通过了解作品的写作背景及人生际遇还原诗人的内心世界;再次以意逆志,回读文本,深人体会其内涵和韵味。

【单元整体教学设计】

1.联系课程标准,明确所属学习任务群,筛选学科“大概念”

(1)从课程标准角度看,本单元属于“文学阅读与写作”任务群,该任务群的课程目标为:①精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解。②从语言、形象、情感、意蕴等多个角度欣赏作品,获得审美体验。③选用评论方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文献鉴赏经验。

(2)教材分析:①本单元人文主题为“生命的诗意”,精选了从魏晋到南宋8位诗人的经典诗词,大体按照中国古典诗歌的发展脉络依序编排,分别为:魏晋诗(2首)、唐诗(3首)、宋词(3首)三组,编为3篇课文。从体裁角度来说,有古体诗一《短歌行》《归园田居(其一)》《梦游天姥吟留别》《琵琶行》;有近体诗一《登高》;有词一《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》《声声慢(寻寻觅觅)》。②曹操对“天下归心”的渴望,陶渊明“复得返自然”的淡泊,展示了两种不同的人生状态;李白的浪漫豪迈,杜甫的沉郁顿挫,白居易的沦落之恨,表现出各自的人生境遇和情感世界;苏轼、辛弃疾的豪放,李清照的婉约,则展示出宋词不同的审美追求。③阅读诗歌,学习写作文学短评或文化散文。

(3)学情分析:①生活经验:学生步入青年,开始有对人生的思考和见解,但体验不丰富、不深刻。②语文经验:有古典诗歌的阅读经验,但忽视诗歌赏析方法的自觉运用,鉴赏诗歌的能力较弱,缺少文学短评,尤其文化散文的写作经验。

(4)单元大概念:①学习人文主题——“生命的诗意”,阅读古诗词,领略诗人对人生的感悟(回应教材分析①);②语文学科大概念:知人论世——了解诗人的生平,创作背景,在以意逆志基础上通过知人论世,深入把握诗歌内涵,体察诗人的生命追求(阅读,回应教材分析②);③学会整体把握诗人的生平经历,写作文学短评或文化散文。(写文学短评或文化散文,回应教材分析③)。

2围绕大概念,提取学习元素,确定单元学习目标

(1)认识古诗词的当代价值,提高思想修养和文化品位,增强对中华优秀文化传统的传承意识,增强文化自信。

(2)学习本单元不同时期、不同体式的经典诗歌作品,借助知人论世、以意逆志等方法,了解诗人的生平及创作背景,从比兴、用典等诗歌创作手法人手,理解各首古诗词中蕴含的思想感情,把握作品内涵,尝试了解诗人们的精神世界。

(3)以比较阅读和群文阅读的方式,积累8首古诗词中蕴含的具有中国独特文化内涵的词语、意象、诗句,诗歌赏析的方法,及相关的文学常识,培养语感直觉思维。

(4)从本单元的八首诗词的作者中自主选择一位,从诗人创作风格、写作特点、文学成就等角度中任选一个角度,结合具体的作品和自己的理解思考,写一篇文学短评或人物评传性质的文化散文。

3.预估学习结果,确定表现性评价任务

总任务:我校的《友仁报》即将进行改版,新增“文学人物”专栏,向全校征稿。班级的每位同学都需要结合本单元的学习内容,创作一篇800字左右的人物评传性质的文化散文,并参加由年级举办“文化散文创作大赛”活动,入选的优秀文章将刊登于《友仁报》。

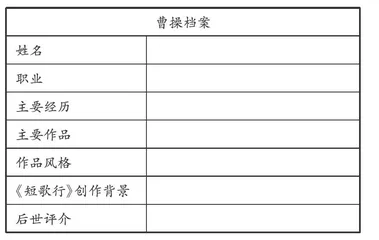

子任务1:从本单元的作者中选取一位自己最喜欢的诗人,通过阅读其人物传记、人物散文等方式,进一步了解该诗人的生平,制作诗人档案卡。

子任务2:阅读该诗人的文学集、文学集评,深入了解该诗人的创作风格、创作特色、文学成就及诗人不同阶段的形象特点,并选取其中一首你认为最具该诗人的代表性作品,写—段100字左右的推荐语。

子任务3:综合你对该诗人的认识,创作一篇人物评传性质的文化散文,参加年级举办的“文学散文创作大赛”活动,争取获奖并使自己的作品刊登于《友仁报》。

4.创设学习情景,设计学习活动

情境与任务:我们在诗歌中遍览山海,也在诗歌中怀古伤今,更在诗歌中感悟人生。今天就让我们穿越回过去,通过诗歌的阅读,来一场与古人的对话,理清诗人的生命轨迹,感受诗人的情怀,走进诗人的精神世界。

(1)单元引读课:探寻诗人的生命轨迹(1课时)

学习活动一

情境与任务:要了解诗人,最好能在知人论世基础上为他们建一个人物档案。请认领本单元一位诗人,为其建立人物档案。

步骤1:根据预习作业,每人认领1位诗人,交流、整合其相关信息,并依照下表样式设计其人物档案。

步骤2:小组内交流人物档案。

步骤3:各小组派一位代表来展示交流整合的成果。

学习活动二

情境与任务:本单元我们要学习八首古代诗歌,并学习写作文化散文。想要把握诗歌情感,深入理解作者,不仅需要细读,还需要掌握一定的方法。“知人论世”和“以意逆志”就是两种最重要的解读诗歌的方法。

步骤1:了解“以意逆志”的内涵,重点学习“知人论世”解读诗歌的知识和技能。

步骤2:从部编教材必修上册第一单元中任选—首,如《沁园春·长沙》,试用“知人沦世”的方法作—解读。

步骤3:小组交流,总结如何通过“知人论世”的方法进行诗歌解读。

步骤4:小组派一位代表分享“知人论世”阅读方法建议。

(2)单元突破课:单篇精读,在不同诗歌中感悟人生

《短歌行》精读课教学活动设计(2课时)