读写思的有效整合:如何阐述观点

作者: 陈圣娇 凌梦菁 胡根林

摘 要 统编高中语文教材必修下册第一单元“中华文明之光”,从属于“思辨性阅读与表达”学习任务群,教学目标在于引导学生思辨性阅读与表达,增强思维的逻辑性与深刻性。本文以具体的教学设计为例,深入探讨了在该单元的教学中,如何实现读与思的有效整合,如何引导学生逻辑清晰地阐述自己的观点,归纳总结了“思辨性阅读与表达”单元教学的一些规律和技巧。

关键词 高中语文 统编教材 思辨性阅读与表达 学习任务群

[任务群解读]

高中语文教材必修下册第一单元“中华文明之光”,属于“思辨性阅读与表达”任务群。这个任务群设立的目的是引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平。

课标提出,该任务群以专题性学习为主要完成方式,可以开展专题讨论和辩论。要求学生选择日常生活和学习中、历史或当今社会中学生共同关心的话题,通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文学习活动,阅读古今中外典型的思辨性文本,学习并梳理论证方法,学习用口头与书面语言阐述和论证自己的观点,驳斥错误的观点。

[核心知识与关键技能]

本单元定位为“思辨性阅读与表达”任务群,所选的三篇诸子散文和两篇史传文章,不仅具有丰富深厚的文化内涵,而且也是训练学生辩证思维、发散性思维以及批判性思维的好材料。结合本单元的课文特点和单元写作知识,我们确定本单元的核心学习目标或大概念为如何阐述观点。

如何阐述观点,就其内涵而言大致有三:其一,观点是什么;其二,为什么要提出这样的观点;其三,如何阐述观点。教学中,我们通过阅读、表达、探究三个角度来落实这一个核心学习目标,其中探究所体现的问题意识、思辨过程,融入于阅读与表达之中。

[单元整体教学设计]

一、联系课程标准,明确所属学习任务群,筛选学科“大概念”

1.从课程标准角度看,本单元属于必修“思辨性阅读与表达”任务群中的第一个学习单元,目标定位为:(1)阅读古今中外论说名篇,把握论者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑。阅读近期重要的时事评论,学习作者评说国内外大事或社会热点问题时的立场、观点、方法。在阅读各类文本时,分析质疑,多元解读,培养思辨能力。(2)学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。(3)围绕感兴趣的话题开展讨论和辩论,能理性、有条理地表达自己的观点,平等商讨,有针对性、有风度、有礼貌地进行辩驳。

2.教材分析:(1)本单元主要针对“思辨性阅读与表达”学习任务群,以“中华文明之光”为单元人文主题。选文包括三篇先秦诸子散文的经典篇章和两篇史传的精彩片段,这些文章都蕴含着的深刻思想智慧,折射出了丰富的人文精神。(2)第一课的三篇选文都在探讨人应该怎样生活和社会应该怎样发展的问题。能够促进学生思考传统文明智慧对于当代人的生活有怎样的价值。(3)五篇选文对于观点的阐释风格不同,技法不同,能够学习到古人论辩的智慧。

3.学情分析:(1)经历初中的学习,高一学生对于儒道思想有初步的认识。(2)接触过一定的史传文本,如《曹刿论战》。(3)初中的写作与表达以叙事、描写、抒情为主,缺乏议论文阅读、写作与表达相关的经验。

4.单元大概念:(1)学习人文主题—— 中华文明之光,准确理解经典文本的思想内涵、文化价值,思考其现代意义。(2)培养理性思维—— 对经典文本有关注、敢质疑、会分析、能判断,培养思辨性阅读的习惯和方法。(3)如何阐述观点—— 意图清楚、观点明确,学会多角度、有层次、有方法地阐述自己的观点。

二、围绕大概念,提取学习元素,确定单元学习目标

1.理解中国传统文化中的一些重要理念,认识其深层内涵与文化价值。形成对传统文化的理性热爱,自觉维护和发扬“中华文明之光”。

2.把握三篇诸子散文的思路与观点,初步了解儒家、道家思想的不同特点与内涵,理解诸子对社会人生的不同看法,并结合当下的社会文化生活,思考其现代意义。

3.把握《左传》与《史记》叙事写人的不同特点,探究隐于历史叙事中的思想观念,并对历史叙事进行思辨性阅读加深对历史的认识。

4.总结选文中所体现出的论事说理的技巧和不同的表达风格,在学习文化经典的过程中吸取思想养分,滋养理性精神,发展思辨能力,学习论说方法,学会选择合适的方式表达自己的观点。

5.积累文言阅读经验,梳理词语及语法等文言知识,增强文言语感,提高阅读古代经典的能力。

三、预估学习结果,确定表现性评价任务

总任务 学校要举办一场“文化传统能否点亮人生”的辩论赛,具体辩题如下:有人认为,阅读中国古代文化经典篇目,有益于我们更好地把握当下与未来。也有人认为,这些都已经过时了,不适应当下的新时代。请选择一方加入,撰写一篇辩论稿。

子任务1 探寻中华文明之光—— 阅读本单元的三篇诸子散文,梳理先哲各自的观点和主张,理解其内涵, 思考“诸子之道”对于当代人的生活意义,形成一篇文章,与班内同学交流。

子任务2 “知乎”上有人提问,“历史上有哪些侥幸的成功”,其中有两个回复是“烛之武退秦师”和“刘邦从鸿门宴脱身”。阅读《烛之武退秦师》和《鸿门宴》两篇课文,查阅相关资料,形成自己的认识,在班内展开读书会,作为主讲人进行一次演讲。

子任务3 结合以上学习内容,形成小组,撰写一篇辩论稿(产品),作为辩论选手,在班内开展一次辩论赛,注意表达过程中条理清晰、角度多样、方法丰富。

四、创设学习情景,设计学习活动

1.单元引读课:探寻光之源头,品悟传统智慧(1课时)

情境创设:滚滚流动的历史长河中,总有一张张鲜明的面孔浮现在我们的眼前。春秋战国时期,以孔子、老子、墨子为代表的三大哲学体系,形成了百家争鸣的繁荣局面。稷下学宫中,先秦时代的理想人在这里高唱自己心中理想社会的模样。随着时代的发展,又有无数志士仁人书写着精彩的人生。他们,是中华文明之光的源头,是中华文化的代表,影响了一代又一代中国人的精神与生活。今天,就让我们试着触摸这些脸庞……

学习活动一:走进先秦社会的理想人

步骤1 查询资料,制作诸子资料卡片(儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、纵横家、杂家、农家、小说家、名家),并打印成册。内容包括:代表人物姓名字、生年、思想(价值取向)、代表性言论。

步骤2 探寻最感兴趣的一位诸子,尝试阅读其代表作品,深入了解其思想。完成一篇“我眼中的xxx”的500字短文。

步骤3 在步骤2的基础上,假设你是该学派的代表人物,模仿诸子的语气与口吻,就“理想社会应该是怎样的”这一题目,组队在班内进行一次表演。

学习活动二:我最喜爱的历史人物巡展

步骤1 挑选一位我最喜爱的历史人物,查询相关资料,概述喜爱这一历史人物的理由(人物的思想、品质等)并能够写下从相关史书中找到的依据。

步骤2 将步骤1当中的内容制作成一块A4大小的展板,按照时间顺序排列,在班内进行为期一周的展览,评比出最佳展板。

2.单元重点突破课(5课时)

课文1:《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

学习活动一:初读课文,了解文中的四位弟子的相关信息。

步骤1 自主阅读课文《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》,记录有疑问之处课堂探讨解决。

步骤2 查阅资料,搜集整理四位弟子的相关信息,形成PPT推介稿。

步骤3 分成四个小组,针对以上内容,在班内进行分享与交流。步骤4 依据交流所得,对资料进行相应的补充。学习活动二:细读课文,体会人物不同的性格特点。

步骤1 课前排演课本剧,当堂表演。

步骤2 从下列三张图中选择一张作为课文插图,哪一张最合适?请从课文中寻找依据,说明你的理由。(PPT展示插图如下)

选择插图的依据:是否符合文本内容、是否体现人物风采、是否切合场景氛围。

小结:良好的课堂氛围缘何而形成?

学生个性迥异、畅所欲言;老师态度和蔼、循循善诱。背后:思想的碰撞与引领。

学习活动三:探究孔子“评志”背后的原因

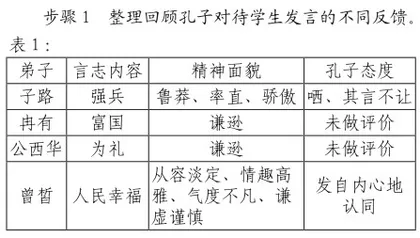

小组合作:比较孔子对于学生发言的不同反馈,仔细阅读文本,思考其缘由。

步骤2 小组分工合作,结合原文和材料,探究原因。

示例:(教育角度)孔子是一个智慧的、知人的老师,一言一行都体现出对学生内心的体察。例如文中的子路心无城府、鲁莽率直,孔子便“哂之”,以提醒他做事说话应注意分寸;另外三人谨慎自持,孔子便循循善诱,充分调动学生积极性,使他们放下顾虑,畅所欲言。

示例:(思想角度)主要体现在孔子“与点”的问题中,从积极方面来说,曾皙所言的是百姓和乐的生活,与孔子“礼乐治国”的主张相一致,展现了太平盛世的图景;从消极方面说,曾皙的主张似乎有不愿求仕的意思,与孔子欲行道济世却不得的处境与心境相契合。总的来说,各种说法见仁见智,能自圆其说即可。

小结:借由一个和谐生动的课堂,展现了孔子对理想社会与人生的求索。

课文2:《庖丁解牛》

学习活动一:比较“庖丁解牛”与实际生活场景,初步感知其出神入化之境界。通过为漫画配文字的方式细读文本,比较庖丁得道的三个阶段,明确“技”与“道”的区别。

步骤1 日常生活中,解剖动物是怎样的画面?这与庖丁解牛给人的感受有何不同?请结合课文内容做具体分析。

步骤2 庖丁是否认同文惠君由衷的赞叹?

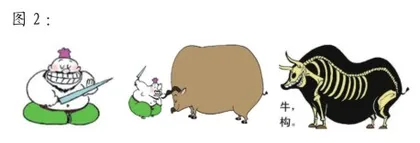

步骤3 以下展现的是“庖丁解牛”三境界。请为图片进行排序并解释理由。

步骤4:“技”与“道”的区别与联系为何?

学习活动二:通过为漫画配文字的方式细读文本,比较良庖、族庖和庖丁运刀方式的不同,深入理解“道”的内涵。

步骤1 下图中的三个人分别与课文中的哪一人物相对应?请为图片配对并解释理由。

步骤2 庖丁为何能做到“今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而十九年若新发于硎”?请在文中找到相关的语句并进行翻译。

步骤3 在课文当中选取一字,概括庖丁运刀的方式。

学习活动三:再读课文,深刻体悟“道”之内涵,联系自身思考其现代意义。

步骤1 探讨“解牛”为何能够得到“养生之道”?以下两家名家的解读,你更加支持与认同的是哪一家?