语文观课评教的框架要素

作者: 成龙

摘 要 语文观课评教的有效性与观课评教者的理论、知识、思维方式密切相关。借助框架理论,建立观课评教者的理论框架以增强科学性,建立知识框架以确保专业性,建立观课框架以形成体系性,确立评教框架以提升针对性。确立四种框架各自的构成要素,框架内部各要素之间不是割裂的,而是统一构成整体,四个框架则构成语文观课评教的整体。

关键词 语文观课评教 框架要素 理论 知识 整体性

一、引子

在本专栏系列文章之二《语文观课评教者的素养》一文(《中学语文》2022年第31期)中,笔者提出观课评教教师主体须具备“教育—课程—教学—学科—语文”这样的理论素养,提出这样的主张的原因以及这些理论素养的具体构成要素未做充分与具体的阐述。除了理论素养之外,有效的语文观课评教还须具备怎样的基础呢?

为了更为具体地阐述这些问题,笔者先呈现一个课堂实录的片段与评议内容,为增强阅读的体验,请读者诸君在阅读完实录片段后,停下阅读的脚步,先行思考:如果我来评议,我将从哪些角度评议?思考后,再阅读评议内容,并反思:我的评议与他人的评议之间的不同有哪些?为什么会有这样的不同?这样的不同揭示了怎样的问题?经过这样一番思考与反思后,相信读者诸君将获得具体而真切的体验。

请看程翔老师《雷雨》教学片段,读者可据此展开思考。

师:下面请同学们把节选的这一部分认真看一遍。

(生看书,约10分钟)

师:好了。同学们看得很认真。话剧的表演形式是人物对话。对话的长度是有单位的,分为对话篇、对话段、对话组。

(教师板书:对话篇、对话段、对话组)

师:所谓对话篇是从整体上来说的。比如节选的这部分,我们可以称之为一个对话篇。一个对话篇是由若干个对话段组成的,一个对话段是由若干个对话组组成的。我们这节课主要来划分对话段,认识对话组。下面,同学们看一看,本对话篇是由几个对话段组成的呢?这些对话段在哪个地方切分呢?每一个对话段的主要内容是什么呢?下面开始划分,也可以交流、讨论。

(生划分对话段,教师巡视,约5分钟)

师:请同学们先停一停。划分对话段有困难吗?请同学们提出来?

生:老师,划分对话段有方法吗?

师:问得好。有方法的。同学们在现实生活中经常对话。你们回忆一下,在你们对话的过程中,话题内容会发生转化。是不是这样?

生:是的,开始的话题与后来的话题会差别很大。

师:好,举例说明。

生:比如我们开始的话题是说某个同学新配的眼镜很好看、价格很贵,话题是眼镜,后来很可能转向奥运会什么的。

师:好的,再考虑,这中间的转向难道只有一次吗?

生:多次。

师:对了。对话的长度越长,话题的转换次数就可能越多。我们从话题转换的地方切分开来,就会划分出对话段。刚才我看同学们的划分,有的分对了,有的不对。现在我告诉同学们,首先看围绕什么话题展开对话,然后找到话题转换的地方,进行切分。这样就可以比较准确地划分对话段了。下面按照我说的再一次进行划分。同学之间可以交流,刚才交流得不够充分。(生再次划分对话段,并交流,大约5分钟)

师:请同学来说说,你怎么划分的?

韩雪屏教授是这样评议的:“教师教给学生新知识、新方法,都是建立在学生已有知识或经验的基础之上。例如,切分对话段要依据对话双方话题的转换。‘话题以及话题转换’,是从学生日常对话(配新眼镜—新眼镜好看—价格贵—奥运会……)的经验中自然引出来的。‘对话组中的主动方与被动方,以及主动方的目的’,是从文本言语实际中提炼出来的。于是,新知识与技能,就不显得突兀,就和学生已有知识经验连接起来,以更为高一级的抽象概念进入学生已有的知识框架,组成了他们的新知识结构。这一点,在母语课程学习与教学中是十分重要又十分容易被忽视的。”[1]

那么,我们应该如何分析韩雪屏教授的评议内容,才能从中找出对我们观课评教的启示呢?我们可以从这样几个维度展开分析:评议角度、评议思维方式、评议的逻辑前提。韩教授选择知识教学这个角度,从新知识、新方法如何教的角度,结合程翔老师教学的具体过程,指出这一教学过程因为遵循了新知识与技能教学的规律因而是正确的,这里的规律本质上是教育心理学规律,具体而言是指学生认知的心理学规律:新旧知识的联系、知识框架的形成、知识结构的建立。韩教授将知识教学纳入母语课程学习与教学的视域中,指出科学的新知识、新方法教学的重要性。韩教授的评议思维方式是课程—母语—母语课程—知识教学—教育心理学规律,这是隐藏在具体评议中的一条逻辑链条,我们只有揭示出这个逻辑链条,才能真正从中获得启示。

评议的逻辑前提,回答的是科学的评议何以可能的问题。这里,笔者将其独立出来,单独分析,因为这涉及到本文阐述的关键点。笔者把这个问题拆分为两个具体的小问题:韩雪屏教授的评议何以如此?我们的评议何以可能?第一个问题指向的是个别的问题,第二个问题指向的是一般的问题。我们往往这样来回答第一个问题:因为韩教授是专家。这样的回答自然的是笼统的,但如何更深入地回答呢?这就涉及到观课评教者的理论素养这个关键问题了。在上述评议中,我们至少可以提炼出这样几种理论:课程理论特别是母语课程理论、教育心理学理论特别是其中的学习认知理论、知识教学理论特别是新知识教学理论、学科知识理论。这些理论,应该可以视为“专家”的具体体现。笔者相信,韩教授正是具备了这些理论知识并形成了很高的理论运用能力,才能作出这样具体、精准而又通俗易懂的评议。

在2018年出版的《语文科观课评教体系初探》一书中,笔者从语文科教学逻辑之学的逻辑角度展开评议:一是须给足时间让学生充分阅读;二是须遵循从感性到理性、从具体到抽象的心理过程;三是须遵循新知识教学的内在规律。[2]囿于篇幅,具体的分析过程,这里从略。

撰写此文时,笔者认为,还可以从教师的专业素养角度展开评议。具体包括教师的专业素养观、知识观等。程翔老师不满足于语文学科本身所包括的一般知识,而是将视野扩展到语用学,将其中的会话理论运用到高中戏剧课的教学中,这体现了一个优秀语文教师的强烈的学习意识、广阔的知识视野与不断创造更高教学境界的追求意识。这里的知识观不仅仅体现在广泛学习与语文教学有关的新知识,还包括如何在课堂教学中发挥新知识的教学价值。这里重点谈谈不同的知识教学环节带来的不同的教学效果。会话理论是新知识,属于陈述性知识;运用会话理论划分对话段是新方法,属于程序性知识。对新知识中的陈述性知识的学习,可以直接学习其概念;对新方法这种程序性知识,则须在实践中理解、体验、运用,以形成能力。这里的实践,包括让学生先“试错”,在此基础上,进行新旧知识的关联学习,这正符合认知心理学中的图式理论。反之,如果不安排“试错”这个环节,而是直接告诉学生程序性知识,学生对新方法的理解程度则会被降低。

基于理论对实践的指导作用以及具体的观课评教案例的分析,本文主张,对“有质量的语文观课评教何以可能”的回答是:来自于观课评教教师充分的理论素养、知识积累与对科学的观课评教方法的掌握。这里,笔者借助框架理论,提出语文观课评教的四种框架:理论框架、知识框架、观课框架与评教框架。《现代汉语词典(第7版)》中“框架”的比喻义为“比喻事物的基本组织、结构”。为更准确地把握“框架”的比喻义,我们还须进一步理解“组织”“结构”的含义,在《现代汉语词典(第7版)》中“组织”一词的名词性含义为“系统;配合关系”,“结构”一词的名词性含义为“各个组成部分的搭配和排列”。从词义学的角度看,当我们说“框架”时,要明确以下几点:一是框架由各个部分构成,二是各个构成部分不是割裂的,而须进行搭配,形成系统,形成配合的关系。建立理论框架,意在增强观课评教的科学性;建立知识框架以确保观课评教的学科专业性;建立观课框架以形成课堂观察内容的体系性,从而为随后的评教做好更为充分的准备;确立评教框架以提升评议的针对性。

二、语文观课评教的理论框架要素

观课评教本质上可视为一种理解、判断与论证。理解,是指观课评教者基于自身对教育教学、学科教学本质规律、学科知识及学科教学知识的理解,对所观之课作出理解。判断,是指观课评教者基于对课的理解,对课的内容、方法、环节、师生的活动等对象作出是或非、优或劣、有效或低效甚至无效的判断。论证,是指在评教环节中,观课评教者对自身所做的判断、执教者所做的陈述、其他评教者的判断作出阐述与证明。理解,须纳入教育教学与学科教学的范畴内;判断,须建基于判断者自身的认知水平与判断对象有机结合;论证,须有理论与事实支撑。因此,明确语文观课评教的理论框架要素,其价值在于提供论证的理论依据。

这里,须明确“理论”一词的基本内涵。本文采用《辞海(第六版普及本)》中“理论”一词的名词性含义:“概念、原理的体系。是系统化了的理性认识。具有全面性、逻辑性和系统性的特征。科学的理论是在社会实践基础上产生并经过社会实践的检验和证明的理论,是客观事物的本质、规律性的正确反映。”观课评教意在对课堂中所发生的来自于教师与学生的活动展开评议,评议需要理论依据,但观课评教者仅是理论依据的使用者,并非生产者。当然,观课评教者若在观课评教活动之外进行理论研究,并生产出了相应的理论,这已经超出了观课评教的视域。

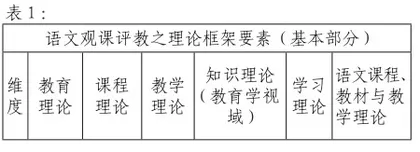

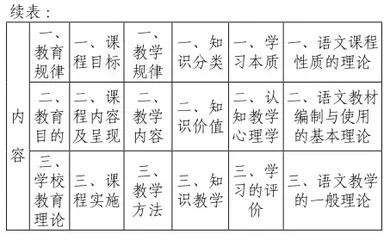

《语文观课评教者的素养》一文,展示了“教育—课程—教学—学科—语文”逻辑推演顺序,依据这一逻辑顺序,本文提出语文观课评教之理论框架要素,具体如下表。

这里说明四点。首先,本文立足语文观课评教所需确立上述理论,本文使命在于提供“索骥之图”。第二,上表所列要素仅为基本组成部分,所谓“基本”,是指保障语文观课评教科学、有效所不可或缺的部分,并非包括所有。第三,每一个维度,均有大量的研究成果,著作、论文何其多也,如何筛选?第四,如何确保我们所获得的是“科学的理论”?一线语文教师如何提高鉴别理论科学性的能力?这些是摆在我们面前的现实问题,这里,笔者仅提出两点建议,供参考,相信读者诸君能够依据自身对上表中六个维度中的内容作出筛选与判断。

关于筛选与判断依据的建议。一是该领域中被认为是经典的著作、论文;二是权威出版社出版的专著,包括被广泛使用的、或作为高等师范院校的通用教材;三是权威期刊发表的高质量学术论文,期刊的权威性可参照入选全国中文核心期刊(又称北大核心)、CSSCI来源期刊(含扩展版来源期刊)、人大复印报刊资料这样的标准;四是高校著名教授推荐的著作、论文。

关于学习这些理论的建议。客观地说,这些理论专业性强,有的阅读起来还可能显得枯燥乏味,加之一线教师工作繁重,要深入学习,任务重。不过,我们只是借助这些理论以增强观课评教的科学性,进而提升教师专业素养,提高教学效率,因此,学习这些理论,以基本了解为底线,但是,语文课程、教材教学理论,则须深入学习,准确把握。在运用过程中,要确保理解准确,避免一知半解。

三、语文观课评教的知识框架要素

知识是什么?这恐怕是一个很难有一致答案的问题,因为站在不同的角度,会有不同的定义方式与结果。知识分类也有不同的方式,陈洪澜提出知识分类的十大方式。[3]基于此,关于语文观课评教的知识框架问题,笔者首先要指出的是,本文仅为满足语文观课评教之需,无意从理论研究的角度对知识是什么、知识如何分类、知识性质等问题进行阐述。