基于文本特征的整本书深度阅读策略探究

作者: 杨大忠

摘要:将课文中的重要特征作为整本书阅读的重要触发点来引导学生深度阅读原著,不仅体现了整本书阅读教学的课标理念,还能在形成阅读经验的基础上产生积极的知识迁移,形成高效的阅读效果。依据《林教头风雪山神庙》中的“巧合”特征引导学生深度阅读《水浒传》可谓极好例证。

关键词:整本书阅读;《林教头风雪山神庙》;“巧合”;拓展;《水浒传》

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)把高中语文教学内容分为18个学习任务群,其中“整本书阅读与研讨”任务群被放在第一位,可见其重要地位。该任务群的教学目的之一是:“引导学生通过阅读整本书,拓展阅读视野,建构整本书的经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏力,养成良好的阅读习惯……”[1]可见整本书阅读对学生语文素养提升的价值。高中课文很多都节选自经典名著,如果在教授课文的时候依据文中的某项或某些重要特征,将这些特征作为整本书阅读的重要触发点,并采用问题驱动的专题任务形式引导学生深度阅读原著,则不仅体现了整本书阅读教学的课标理念,还能在形成阅读经验的基础上产生积极的知识迁移,促使学生的逻辑思维产生螺旋式上升,形成高效的阅读效果,更能在完成专题任务的过程中培养学生初步的学术研究能力。以下就以高中经典课文《林教头风雪山神庙》情节中的“巧合”特征向《水浒传》拓展为例进行具体阐释。

一、课文与原著的触发点:巧合特征在《林教头风雪山神庙》和《水浒传》中的广泛运用

“巧合”,即情节组织上的“无巧不成书”,是文学创作的重要手法。“巧合”的运用,使情节发展一波三折:扣人心弦的悬念设置,茅塞顿开的巧妙解疑,无不是“巧合”手法产生的艺术效果。《林教头风雪山神庙》运用了大量的“巧合”手法,把林冲从最初的委曲求全、随遇而安到最终愤而杀贼、快意恩仇的曲折经过与心路历程渲染得淋漓尽致。这种“巧合”手法也被语文同仁所认识。如张万利老师阐释了《林教头风雪山神庙》的“巧合”手法有四类叙事逻辑:结构逻辑、线索逻辑、事理逻辑和情节逻辑;[2]熊纪涛老师则对小说开篇、情节发展和小说结尾中“无巧不成书”的手法作了详尽的揭示,并指出其对情节发展的推进作用;不仅如此,熊老师还说:“抓住‘无巧不成书’的写法,解读和教学《林教头风雪山神庙》,学生对中国古典小说名著,尤其是章回体小说名著的写法,在阅读中探究和追索时不由自主地产生‘哦,原来是这么回事’的顿悟和‘太妙了’的赞叹,这非常有利于提升学生学习语文的兴趣、素养和智慧。”[3]此论非常正确。但遗憾的是,以上两篇论文对《林教头风雪山神庙》“巧合”手法的解析都仅仅局限于课内,尤其后者,虽然意识到依据课文中的“巧合”手法可以由局部到整体地探索“章回体小说名著的写法”,可惜没有提供例证。

《林教头风雪山神庙》中娴熟使用的“巧合”手法,在《水浒传》中同样也被广泛使用。学生在教师引导下知晓了课文中“巧合”手法的妙用,就能在原有的经验、能力、素养的基础上产生积极的知识迁移,为课文向原著的拓展阅读提供可能。这正如徐鹏老师所说“这些经典名作都是开展整本书阅读与研讨的契机。如果在单元学习任务中设计相关的语文实践活动适当对接,既能够弥补必修教科书整本书阅读的单一性,还能够引导高中生持续建构整本书阅读经验,巩固整本书阅读方法”[4]。所以,在节选课文的教学中设计“相关的语文实践活动”,由此引出原著的整本书阅读,是一项非常有价值的教学工作;而依据《林教头风雪山神庙》中情节“巧合”的特征,延伸到《水浒传》原著的深度阅读,就是这些价值的充分体现。这种延伸,是建立在通读原著的基础上。学生读完原著,对小说情节已经有了大致了解,但如果缺少了教师的引导与指点,恐怕很难谈得上深度阅读与深度理解。教师引导学生进行整本书深度阅读主要通过设置专题任务的方式来推进,而问题驱动则是最直接的手段。

《水浒传》是由一个个英雄的传奇故事组合成的波澜壮阔的历史画卷,108人中性格鲜明的主要人物有二三十位,如史进、鲁智深、林冲、杨志、宋江、武松、李逵等人,都在小说中占有重要地位。联系主要人物的具体故事发掘他们的自身特质,是《水浒传》整本书深度阅读的重要方向,情节上的“巧合”可以为这种方向提供问题驱动的切入点。以下将《林教头风雪山神庙》中“巧合”的四类特征套用到《水浒传》中,采用问题驱动的方式设置出相应的专题任务引导学生在阅读《水浒传》整本书的同时,加深对原著的深度了解。这也是基于文本特征探究原著“整本书阅读”策略的典型例证。

二、巧合特征:《林教头风雪山神庙》向《水浒传》拓展阅读的媒介与凭借

脱胎于原著这一母体的课文,其手法特征必然会在原著中得到更多体现。引导学生了解课文的手法后,如何引导学生产生积极的知识迁移,从而在原著阅读中积累丰富的阅读经验,以此形成指导其他名著阅读的有效范式,是教师应当考虑的问题。就“巧合”特征而言,《林教头风雪山神庙》和《水浒传》都具有以下共性,这些共性正是课文向原著深度阅读拓展的媒介与凭借。

(一)巧合前后相承,构成完整的情节脉络

就情节组织而言,课文《林教头风雪山神庙》由五大巧合事件进行建构:(1)林冲恰好在沧州遇到李小二;(2)陆谦、富安恰好选择了李小二的酒店来密谋;(3)林冲前往草料场,途中恰好天降大雪;(4)林冲出门买酒归来,恰好风雪压倒了草厅;(5)陆谦等人恰好来到林冲栖身的山神庙。五个“巧合”,使故事的发展前后承续,构成完整的情节发展脉络。之前“巧合”是之后“巧合”存在的基础,之后“巧合”是之前“巧合”的必然结果。“巧合”多次出现,从而取得“一山翻出一山来”的艺术效果。所以,《林教头风雪山神庙》中的情节就是由一个一个的“巧合”依次架构而成的。

《水浒传》最主要的人物无疑是宋江,从篇幅看,宋江的主体故事回目最多,梁山寨主的地位不容置疑。《林教头风雪山神庙》中“巧合”前后相承、构成完整的情节脉络这一特点,在宋江故事中同样存在。教师引导学生读《水浒传》的时候,就可以给学生布置以下专题任务:

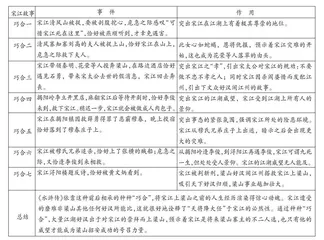

阅读《水浒传》第三十二回至第四十二回共计十个章回中的宋江故事,按照故事发展的先后顺序找出7处情节上前后相承的“巧合”,并说说这些“巧合”在小说中分别起了什么作用。

以上专题任务的完成,可用简表来直观呈现(见本页下表)。

以上“巧合”,具有鲜明的层递性,没有前一个“巧合”,后面的“巧合”就无从发生。“巧合”使故事情节一波三折,紧张与松弛交替出现,形成情节上的浪峰与波谷。作为重要的艺术手法,“巧合”使事件环环相扣,情节扣人心弦,每次“巧合”之后的结果也具有必然性与合理性,使读者在担心人物命运的同时又很快得到释然。多重“巧合”的设置往往都围绕一个核心,使人物的性格特征显得尤为鲜明。就拿以上事件中的种种“巧合”来说,宋江可谓九死一生,但他的江湖威望却使他屡次逢凶化吉;“巧合”越多,事态越凶险,就更能突出宋江之“义”。《水浒传》就是通过“巧合”的多重设置凸显并且强化了宋江的性格特征:义薄云天。这种性格特征为宋江后来成为梁山大寨主提供了合理依据,使人物经历和最终身份之间既相辅相成,又相得益彰,体现出《水浒传》塑造人物的高明之处。学生如果在阅读《水浒传》的过程中圆满解决了以上专题任务,则不仅会认识到小说精妙的组织情节、塑造人物的艺术手法,还能在一波三折的情节推进中对主要人物的性格特征有着更加具体、深刻的立体性的了解;同时,对人物的命运走势和情节动态的拓展方向也会产生恍然大悟直至豁然开朗的心理满足,深刻体会到原著的魅力所在。如此,学生深度阅读《水浒传》相关篇目的目的就达到了,文学素养也必然会得到相应的提高。

(二)巧合具有循环性

阅读经典名著,既要在宏观上了解名著的内容与特征,更要在微观上明晰名著的局部与细节。相比前者,后者可能更有价值,因为这是深入探究名著内涵与精髓的必要条件。名著的一些总体特质,往往在某些章节也体现得非常明显,通过对相关章节中的局部特征进行分析,正可管中窥豹地加深对名著总体特征的深入了解。

《林教头风雪山神庙》中的事件,有时开端与终结都围绕同一个巧合,构成循环往复的动态结构。如林冲在草料场和老军交割后的故事,开始于买酒偶遇山神庙,终结于陆谦等人前往山神庙后林冲杀贼。“山神庙”成了林冲和陆谦等人偶然遇见的巧合物,使故事形成动态循环:始遇山神庙,林冲乞求神明庇佑;栖身山神庙,林冲暂得温暖;偷听山神庙,林冲愤而杀贼;离开山神庙,林冲无处安身。山神庙都是敌我双方偶然遇见的事物,构成前后两个“巧合”;两个“巧合”内又形成完整故事,始于山神庙,又终于山神庙。这种循环往复的闭塞结构,使情节推进大开大合而又集中收束,满足了读者的阅读期待。

这种“巧合”在《水浒传》中广泛存在。为了引导学生阅读《水浒传》,教师可以设计以下专题任务驱动学生阅读《水浒传》的相关章节,进而了解小说整体特征在局部的体现:

请在鲁智深、林冲、武松、李逵四人故事中寻找具有循环性的“巧合”情节,说说这些“巧合”的作用。

以上专题任务,不局限于小说中某一人的故事,而是围绕多人故事进行设计,目的在于使学生在繁复的情节中寻找人物的共性特征,进而明白小说某类特征的普遍性与层次性,达到对原著更深入的了解。完成此项专题任务,寻找相应答案,就要完整阅读四位好汉的故事;而四位好汉的故事,在小说中又占了很大篇幅,据此可大大拓展学生的阅读范围。教师引导学生带着问题阅读相应的回目,不仅会使学生集中注意力进行阅读,还能培养学生敏锐的捕捉相关信息的能力,将课文中所学的知识迁移到课外阅读中。以上问题,可用下表进行呈现(见85页):

完成以上专题任务后,学生还会发现一个规律:《水浒传》中具有循环性的前后两次“巧合”,其间往往构成较为完整的故事,常常是好汉在某地较为完整的生活经历。这与《林教头风雪山神庙》中以山神庙为“巧合”的起点与终点构成完整故事是同一性质。教师要创设条件让学生在多角色、多事件的剖析、比较、质疑、归纳中发现作品隐含的规律,并且明白这种规律是原著的固有特征之一。这个过程,就是学生学科素养提升的过程。规律的总结,对学生而言是一种惊喜,学生就会由此产生更强烈的阅读原动力。

(三)巧合具有合理性

运用“巧合”手法,要保证故事发展的合理性,最忌生搬硬套,弄巧成拙。经典名著中的“巧合”看似偶然,实则有着必然性、合理性和规律性。这体现出情节的巧妙组织和作者的独具匠心。“巧合”的前因后果,体现于名著中的伏笔、蓄势、铺垫、渲染等手法,最终取得意料之外、情理之中的艺术效果,使读者豁然开朗的同时,也体现出作品中生活情境的丰富性和真实性。《林教头风雪山神庙》中的“巧合”手法,可谓典范,使故事的发展合情合理。如四贼酒店密谋,李小二妻子偷听,因为是沧州人,她当然听不懂来自东京的陆谦和富安说些什么,只能听到同为沧州人的差拨说“都在我身上,好歹要结果他性命”。李小二妻子恰好不像丈夫是东京人,这样的巧合使故事悬念陡生,吊足了读者胃口:四贼到底是如何密谋的?再如陆谦等人火烧草料场后,恰好来到山神庙,是因为山神庙距离草料场“不上半里多路”,不仅距离近,还能清楚地看到草料场的火势,陆谦等人选择来到这里,也是合理的。

“巧合”手法运用得当,会增强故事的曲折性和趣味性,悬念迭起的同时,也使读者恍然大悟,从而使情节发展产生一波三折、惊心动魄的艺术效果;反之,如果为了“巧合”而“巧合”,就会导致生搬硬套。《水浒传》“巧合”手法运用得炉火纯青,作者在运用“巧合”的时候,往往会对各类细节精心打磨,力求事件的合理性。在由课文引导学生阅读原著的同时,教师也要让学生注意《水浒传》中“巧合”的合理性。例如,教师可以布置以下问题供学生阅读《水浒传》时思考:

武松本打算回清河县看望哥哥,结果在阳谷县因为打虎被县令挽留做了都头,无法回清河县,却不料在阳谷县巧遇了哥哥武大。这种“巧合”是否合理?

的确,生活中哪有这么“巧合”的事,但学生如果完整读了武松的故事,就会在书中找到答案:相貌出众的潘金莲委屈地嫁给武大后,清河县几个浮浪子弟,常常来武大家里“薅恼”,占潘金莲的便宜;加上武大相貌丑陋且不会风流,于是潘金莲“为头的爱偷汉子”,“因此武大在清河县住不牢,搬来这阳谷县紫石街赁房居住”。(第二十四回)这不仅解释了武松在阳谷县巧遇哥哥的合理性,还通过交代潘金莲的风流韵事引出之后因西门庆和潘金莲通奸导致武松斗杀西门庆的精彩故事。这种高明的手法让读者赞叹不已。

认识《水浒传》中“巧合”的合理性,必须建立在充分阅读小说的基础上。此外,还要充分联系相关的情节逻辑与事态发展,发掘细节中隐含的信息,才能对问题作出合理解释,发现作者的独到匠心。

依据节选课文的某类文本特征向原著拓展、延伸,将其作为阅读原著的出发点与思考点,在阅读过程中进行发掘、探究、总结,从而加深对原著的深度理解,是引导原著深度阅读的极好方法。由课文《林教头风雪山神庙》中的“巧合”拓展到《水浒传》原著中的“巧合”,引导《水浒传》整本书深度阅读,可谓极好例证。学生充分理解了课文的某类特征,就可以依托自身的学识、能力、素养,进行积极的知识能力迁移,将阅读范围扩大到原著,建构起阅读整本书的经验;并在阅读过程中完成相应的专题任务,扩大了阅读视野,提升了阅读鉴赏力,培养起初步的学术研究能力。教师要积极创设适切的教学情境,为学生的阅读、探究搭建完善的教学支架,在解决问题的过程中对学生积极引导、解惑、质疑、辨正,使学生真正将整本书的深度阅读贯彻下去。教与学的过程,就是师生共同进步的过程。

注释:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]张万利.《林教头风雪山神庙》情节“巧合”背后的叙事逻辑[J].中学语文教学,2022(8).

[3]熊纪涛.《林教头风雪山神庙》中的“无巧不成书”[J].语文月刊,2020(7).

[4]徐鹏,王潭娟.统编版高中语文教科书使用现状考察[J].中学语文教学,2021(11).