高中生写作素材输入与输出不平衡现象及教学介入研究

作者: 马宁

摘要:作文的创作需要素材的支撑,脱离素材的作文恰似“无源之水,无本之木”。本文以写作素材的积累与运用为接口,通过设置对照实验组的形式对高中生写作素材输入与输出的具体表现进行了研究。研究发现,高中生写作素材输入与输出存在明显的不平衡现象,学生对于写作素材的内化与活用能力发展不一。经语文教师教学介入后,学生对于写作素材的使用率、写作素材活用频次、素材适切度、素材论证充分性以及写作手法表现力要整体优于无教师教学介入的情况。这表明,写作素材既需要学生的自主积累,也需要教师的有效指导。教师的教学介入能够为学生写作素材“跃然纸上”提供辅助性支架,赋能学生写作素材转化水平的高效提升。

关键词:高中生;写作素材;输入与输出;不平衡;教学介入

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(下文简称《课标》)指出,学生要能够根据具体的语境和表达的目的、要求,运用口头和书面语言,文从字顺、准确生动地表达自己的真情实感[1]。《课标》对于学生的写作要求虽然主要提及了“文从字顺”“准确生动”,但是语文测验对于学生写作的实际考量维度往往远不止于此。高中语文对于学生的写作能力要求较高,是对高中生语言综合运用能力的全面衡量。对于他们而言,高质量的写作输出离不开“多样”“生动”且经过精挑细选的写作素材的有效摄取,写作素材的高质量输入与输出是学生完成美篇佳作的制胜法宝。我们可以运用朱熹先生的“问渠那得清如许,为有源头活水来”来阐释写作与写作素材之间的微妙关系:写作素材是高中生写作任务能否达成的“活水”。离开了“活水”,写作则难以实现“笔下有物”。学生要想笔下有物,就必须做到一个前提——“心中有物”。而“心中有物”的前提则是写作素材的高效输入。我们身处信息时代,这客观上拓展了学生的素材积累广度。但不可否认的是,我们也处在一个信息庞杂的时代,信息量虽呈几何级上升趋向,但过量的信息也影响了学生对于素材的理解深度。受高中生思辨、判断、认知等各种能力的影响,他们很容易误入“信息茧房”之中。身处“信息茧房”的高中生对于素材的输入内化与输出转化能力究竟如何有待通过实证分析予以探究。为此,笔者通过实证与质性混合研究方法的多重运用,以高中生作文素材的输入与输出情况为切入点开展了相关研究。

一、理论依据

克拉申在二十世纪八十年代提出了输入假说理论,具体包括习得与学习假说、自然顺序假说、监控假说、输入假说和情感过滤假说等[2]。从这一系列假说的统称我们也能看出,输入假说是其中最为重要、最有意义的一个假说。克拉申认为,人类获得语言的唯一方式是对语言的理解,通过吸收可理解的输入来习得语言知识。对于高中生而言,写作输出的前提离不开外界摄取的素材,这些素材经过时间的沉淀和大脑的运作机制,最终形成存在于人脑中的一个又一个图式,我们将这种存储过程称之为“输入”。

斯万根据克拉申的“输入假说”提出了“输出假说”[3]。斯万认为,语言理解和语言产出是两种不同的语言技巧。语言产出能力只能通过语言学习者产出语言的活动加以呈现,即反映在学习者实际运用所学语言的口头或书面表达活动之中。对于高中生而言,他们在写作的过程中就是在完成将外界的知识信息加工成自己的理解与认知的内容,然后系统、有意义地通过书面或者口头表达出来的过程。

综上所述,写作素材的积累与运用是学生将外界知识信息传入大脑,经过大脑的分析、加工、存储,稳固内化在大脑中,再利用合适的场合时机,通过口头或者书面手段系统有意义地表达、外显。因此,写作素材的积累与运用可以并归为“输入——内化稳固——输出”的过程。高质量写作语篇的产出需要“量”与“质”的双重护航。在写作素材输入与输出的双向合力下,高中生在完成作文创作时才能游刃有余、得心应手。

二、高中生写作素材认知现状

既然写作素材与写作产出之间相辅相依,笔者产生了诸如此类的困惑:当下高中生对于写作素材的具体认知表现如何?他们又主要通过哪些方式积累素材?对于他们而言,哪类写作素材更受青睐?

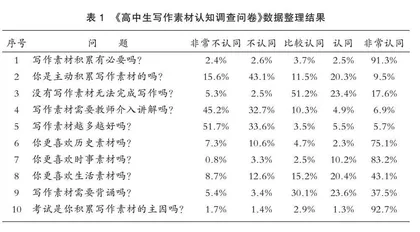

带着此类疑惑,笔者设计了《高中生写作素材认知调查问卷》。该问卷共计11个小题,笔者主要对他们的认知现状展开了研究。本问卷主要通过问卷星的形式在线发放,对两个自然班级的104名学生进行了调查。该问卷采用了Likert5级评分法,评价分值分别记为1、2、3、4、5。笔者利用SPSS27对问卷数据进行了信度与效度检验,发现该问卷的Cronbach’s α系数为0.875(>0.7),说明该研究数据有较高的信度,表明其内部一致性良好。接着采用探索性因子分析问卷的效度,得到KMO值为0.729(>0.6)。通过巴特球形检验之后,累积方差解释率值为62.035%(>50%)。综上所述,研究数据具有良好的结构效度。经整理后的数据如表1所示。

表1分别从五个不同层面反映了高中生对于写作素材的认知。其中91.3%的学生非常认同写作素材有积累的必要。总体较认同(含比较认同、认同、非常认同三类)的学生占97.5%。92.7%的学生非常认同考试是他们积累写作素材的主因,总体较认同的占到了96.9%。大部分学生并没有主动积累写作素材的意识。77.9%的学生不认为(含非常不认同与不认同两类)写作素材需要教师介入讲解。超过一半(51.7%)的学生非常不认同写作素材越多越好,总体不认同(含非常不认同与不认同两类)写作素材越多越好的学生占到了85.3%。在写作素材的题材方面,学生的喜爱度排序为:时事素材>历史素材>生活素材。此外,37.5%的学生非常认同作文素材需要背诵,总体较认同的占到了91.2%。

本问卷第11个小题为开放性题目,主要调查了学生积累写作素材的方式。其中,采用看作文书积累写作素材的占到了41.6%,买作文素材资料的占42.3%,上网搜集素材的占5.7%,看教材积累素材的占6.1%,其它途径占4.3%。整体而言,笔者所调查的高中生主要使用纸质版作文书和作文素材资料作为积累作文素材的主要途径,两者共占调查样本的83.9%。

三、研究设计

(一)研究问题

笔者以“高中”和“作文素材”为关键词在中国知网(CNKI)查阅近十年相关文献发现,学界对于高中语文作文素材的研究主要集中于以下几个方面:(1)高中生作文素材的积累方法研究;(2)高中生作文素材的使用研究;(3)作文素材与考试命题的关联性研究;(4)作文素材的挖掘路径研究;(5)信息时代高中语文作文素材的多样化研究。笔者发现,学界鲜少有人涉足学生写作素材输入与输出的情况考察,对于教师介入素材教学的实际效果研究也尚显稀落。因此,笔者根植于此视点,旨在通过对高中生写作素材的输入与输出情况解决下述几项研究问题:

(1)高中生对于写作素材是否存在明显的输入与输出不平衡现象?

(2)语文教师教学介入后,学生对于写作素材的使用率、素材活用频次、素材适切度、素材论证充分性以及写作手法表现力是否会有显著性改善?

(3)研究结果对教师教学介入学生写作素材的积累与运用有哪些启示?

(二)研究对象

本文的研究对象为河北省邯郸市某重点高中高一年级两个自然班。为便于叙述,笔者将两个自然班分别命名为A班与B班。其中,A班51人,B班53人。两个班级均为平行班,人数整体均衡。两个班级的语文均分差在三次月考中皆稳定在3分之内。两个班级的教学硬件优良,授课语文教师一致。

(三)研究方法

本研究采用设置实验对照组的研究方法。每个班级分别在周五上午和周五下午各有两节作文课。第一节作文课为素材阅读学习课,第二节为写作训练课。笔者共安排了连续五次的作文对照试验。第一节素材阅读学习课所提供的素材均为笔者按照写作训练题目主题精心总结的历史故事类、当代生活类、好词好句类等具有丰富子主题的写作素材。但是两个班级的第一节课授课方式有所区别。A班的第一节作文素材阅读课无教师教学介入,主要安排学生自修并辅以答疑。B班的素材阅读有教师教学介入,需要对素材的主要内容、运用技巧进行讲解。每个班的第二节作文课所布置的写作任务和要求一致。写作时不允许参考任何资料,作文字数不低于800字,题目均为根据对所给材料的理解自拟题目进行创作,并在统一发放的作文纸上书写。与此同时还要求学生在使用写作素材时尽量使用第一节作文课教师所提供的内容。

(四)五次写作训练题目

高考作文题目往往是经过专家团队精心研制之后确定的题目,其训练价值与意义重大。因此,五次写作训练均主要依据高考作文原题或题目的适当改编。具体如下所示。

2022年上海卷:小时候人们喜欢发问,长大后往往看重结论。对此,有人感到担忧,有人觉得正常。你有怎样的思考?请写一篇文章,谈谈你的认识。

2018年北京卷改编:今天,众多2000年以后出生的同学走进高考考场。祖国在不断发展,大家也成长为青年。请以“新时代新青年——谈在祖国发展中成长”为题,写一篇议论文。

2021年上海卷:有人说,经过时间的沉淀,事物的价值才能被人们认识;也有人认为不尽如此。你怎么看?

2022年北京卷:古人说,“学不可以已”,重视学习是中华民族的优良传统。在当代中国,人们对学习的理解与古人有相同之处,也有不一样的地方。请以“学习今说”为题目,写一篇议论文。可以从学习的目的、价值、内容、方法、途径、评价标准等方面,任选角度谈你的思考。

2023年全国甲卷:人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。这句话引发了你怎样的联想与思考?

四、研究结果与讨论

经过五次教学实验,笔者得到了两个班级每次写作训练后的作文素材输出情况。笔者利用SPSS27选用P-P图查看了上述研究数据,发现其均符合正态性分布。之后利用SPSS27的独立样本T检验考察了两个班级之间数据是否存在显著差异性。研究结果表明,两个班级各指标数据之间的显著性P值均小于0.05,因此可以反映出高中生写作素材的输出情况存在显著性差异。由于两个班级为平行班,学生水平整体较均衡,因此笔者选用均值作为反映其写作素材输出情况的数据参照值,具体如表2所示。

由表2数据可以发现,两个班级的学生在写作素材的输入与输出方面表现出明显的不平衡现象。整体而言,经过教师教学介入后的B班,其素材使用率、素材活用率、素材适切度、素材论证充分性以及写作手法运用频次均显著优于A班。这表明在有教师教学介入的情况下,学生对于写作素材的输入与输出质量更佳。而缺乏教师教学介入的A班学生对于写作素材的照搬率高于B班,对于写作素材的吸纳与转化运用水平表现不佳。总而观之,教师介入写作素材教学,能够改善学生对于写作素材的使用率、活用率,对于写作素材运用也更为适切,在写作素材的论证方面也更为充分,还会运用更多的写作手法以增强作文的表现力与说服力。

五、对教师介入开展写作素材教学的启示

由本文的研究结果可知,写作素材的积累与运用不能只依靠学生单方面输入与输出。由于学生个体发展差异性、高中多学科教学任务繁重、写作素材积累受重视程度不同等各类因素的交互影响,高中生对于写作素材的积累与内化情况并不尽如人意。经本文研究发现,教师介入开展写作素材教学可以有效改善上述情况,提高学生在写作素材的使用、活用、适切、论证充分性等方面的能力。本文的研究结果对教师开展写作素材介入教学具有以下启示。

(一)“1+X”理念的驱动赋能写作素材的多样化

教学实践中笔者发现,许多学生在材料的选择上呈现出明显的“单一化”特征。比如谈到“清廉”主题的素材时,许多学生会联想到包拯、文天祥、海瑞、张居正等故事素材。这些素材确实也能彰显写作主题,但是由于使用的学生过多难免会让评阅者出现“审美疲劳”。再加上部分学生的语言表达能力有限,未能将相关人物与故事叙事清楚,因此评阅者对于其整体写作质量的印象评阅自然会有所降低。语言表达能力非一日之功,但是素材选用上却可以做到“未雨绸缪”。若学生能运用诸如李汰任吏部尚书时的故事、郑板桥任县令时的故事、毛主席送“廉洁”锦旗的故事作为该主题的写作素材,会给评阅者“眼前一亮”之感。若语言组织能力更佳,自然会受到评阅者青睐。因此,教师可以以“1+X”为理念驱动,即“1个中心,X个素材”。在这些“X”素材中,尽量选用一些不太常见的、论据充分的素材作为写作素材教学的主要内容。