在名著思辨中寻找精神故乡

作者: 熊俊方

摘要:整本书名著阅读是初中阅读的重点与难点内容,本文在支架理论基础引入项目式学习模式,将名著的学习过程划分为四个阶段,分别是理解、鉴赏、思辨和寻根。每个阶段以学生为对象搭建相对应的学习支架,循序渐进地掌握名著阅读的方法。在支架实施部分,详细描述了几个关键步骤,包括准备支架、搭建支架和支架撤离。通过此四个阶段,学生不但掌握阅读名著的方法,而且可以实现阅读方法的迁移,从而帮助学生能够更好地理解、鉴赏、思考、探索名著。

关键词:支架理论;整本书;名著阅读;项目式学习

传统的阅读教学强调对名著的直接吸收,而现代的教育学者则探索更具针对性和深度的方法。支架理论提供了一个新的视角,它强调在适当的指导下进行学习,从而达到最佳的学习效果。基于此,整本书的名著阅读项目式学习模式应运而生。这一模式旨在帮助学生更深入地探讨和反思名著,而非简单的信息摄取。本文将对这种学习模式的构建与实施进行系统的探讨。

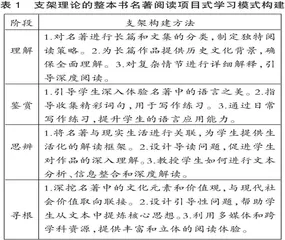

一、支架理论的整本书名著阅读项目式学习模式构建

在支架理论、整本书名著阅读理念的指导下,本文构建了一个名著阅读项目式学习模式,从四个阶段论述了名著阅读教学如何进行(如表1所示)。以下是每个阶段构建方式的具体论述。

(一)理解:疏通文义,读懂名著的学习支架

理解不仅仅是对文本表面意义的把握,更在于对作品深层次结构、情节、角色和主题的细致分析和感悟。统编初中语文教材涵盖了多种文学体裁的经典著作,主要分为长篇类和文集类两大类别。长篇类作品的特点在于其篇幅较长,情节紧密相连,如《海底两万里》《水浒传》等。文集类的作品是由多篇独立的文章构成,这些文章既有显性联系,如《朝花夕拾》展现了鲁迅的思想发展历程,又有隐性联系,如《唐诗三百首》所选诗歌具有题材广泛、音律优美、叙事高妙的特点。在阅读文集类的作品时,学生除了要对单篇的文章有初步理解,还要探索文章的内在联系,从而领悟整部名著的主题。将教材要求必读的名著进行如此分类,可以有针对性地设计个性化阅读策略,学生可以有方向性地阅读名著,进而对名著中不同的文学形式有深刻的理解[1]。

在理解阶段搭建学习支架,首先将名著分类为文集类和长篇类,明晰不同类别名著的阅读策略。对于学生来说,能快速地识别名著属于哪种类型,降低阅读名著的难度,使得学生阅读名著时“不怯场”“不慌张”。长篇类作品,通过背景引入的方式,使学生对整本名著萌发基础性的认识,对于难懂的情节进行适切的解释,有了背景知识,学生将复杂情节置于背景中可以更好地理解。文集类作品,则可以提炼出这些作品的主旨,或者创作风格等。如《艾青诗选》收集的是艾青20世纪30年代到70年代末的主要诗篇,艾青在这一时期的作品多是书写国家民族的苦难,表达忧患意识等。其中,土地和太阳是艾青诗歌的中心意象,对祖国的热爱是艾青诗歌中的感情基调,提炼出这些联系引导学生理解文本,确保学生阅读时仍保持有条理、系统的思维,不再碎片化阅读名著。

(二)鉴赏:语言赏析,把握情感的学习支架

名著阅读不仅仅是对文本内容的理解和领会,更是一种文化、情感与审美的交融。特别是对中华文化中的经典名著,语言鉴赏尤为重要。因为“文化传承和理解”的核心素养要求学生通过语言文字来深入体会中华民族优秀文化。只有真正掌握并鉴赏其中的语言,学生才能够深刻地理解、尊重并认同中华文化。语言是文化和情感的载体。在名著中,特定的字词都可能蕴藏着深厚的文化背景和情感内涵。为了引导学生更好地进行语言鉴赏,情感的学习支架显得尤为关键[2]。提升学生的语言建构和运用能力,可以引导学生学习名著的用词,行文技巧和构思等等。例如,在老舍的《骆驼祥子》中,描述祥子初次出场时的“笑”:“他的样子是那么诚实,脸上是那么简单可爱”。通过对祥子笑容的描写,老舍运用了精炼而深刻的词汇,如“诚实”“简单可爱”,这不仅为读者勾勒出祥子的性格特质,同时创造了一种朴实的形象。教师引导学生深入分析这些词语的内涵,让学生意识到“诚实”传递了祥子的真挚和坦荡,而“简单可爱”则勾勒出他的朴素和纯真。通过深入分析名著中的好词好句,学生可以学到精准、生动的表达方式,并且领悟作者在选择词汇和构建句式时的独到之处。

(三)思辨:潜心涵泳,意境领悟的学习支架

名著阅读不仅是文字的解读过程,更多的是对文化背景、作家意图的细致体悟。而思辨型读者则更强调在阅读中的批判性思考,试图从中提炼出更深层次的见解。为了帮助学生培养批判性思维,让学生不仅仅在审美体验上满足于被情感所打动,更推动他们深究其中的普世价值。脱离生活阅读名著是不现实的,即使名著有不同于当前主流社会价值观的情节描述,也不应忽略、摈弃,让学生跳过批判的思考过程,直接接受普世价值观。如《水浒传》中存在着对人性的践踏、暴力的描述以及对女性的不尊重等情节。在整本书名著阅读教学时浅显带过,反而会让学生猎奇、娱乐化地看待这些描述,从而掩盖了作品真正的内涵。对于这些描述,教师应点明小说作者是几百年前的书生,不知道世界上还有人道主义、尊重女性的价值观。帮助学生将这些价值观冲突与历史文化背景相结合,如探讨《水浒传》“血溅鸳鸯楼”中武松连杀15人,这被杀的15人多数与武松无仇。施耐庵在描述武松杀戮场面时,保持着畅快的笔调,作者和作者笔下的英雄对生命都缺乏尊重。一个成熟的阅读者,可以与作者进行平等对话而非无条件仰视。这样的解读支架既能拓展学生的视野,又能培养他们对历史、文学及人性复杂性的思辨能力。

(四)寻根:文化传承,境界提升的学习支架

阅读经典作品是对自我探索的过程,也是培养独立思考和独特品格的有效途径。文化传承对于名著阅读的重要性首先表现在个体层面。要实现从名著阅读到境界提升的过渡,可从以下几个方面建构支架。首先,深入挖掘名著中蕴含的文化元素和价值观,并通过比较和联系,将其与现代社会的价值取向进行系统化的关联。如从“成长与成功“的角度探究文本,将《简·爱》当作“成长之书”,简·爱的故事揭示了成长的过程就是不断否定、超越自我的过程,与学生“成长的烦恼”相关联,契合学生的心理成长需求,满足他们的文化需要。其次,设计引导性问题,帮助学生从文本中提炼核心思想,如“有人说祥子的世界一直在下雨,让我们觉得这雨真大”,请结合祥子生活经历中的关键事件,说说你对这句话的理解,并分析祥子的世界一直下雨的原因。通过设计问题支架,引导学生分析祥子风雨人生的原因。通过设计问题支架,使学生领悟经典名著的内涵。再次,利用多媒体和跨学科资源,如名著参考资料,相关音频和视频,为学生提供更为丰富和立体的阅读体验,促进他们对名著的深入理解和自主思考。

三、支架理论的整本书名著阅读项目式学习模式实施

(一)准备支架,明确阅读教学目标

对统编初中语文教材的尊重是确保名著阅读教学顺利进行的前提。统编初中语文教材的名著的选材大多采用主题型文本,这为教师提供了有力的工具,来指导学生进行深入、系统的阅读。教材中特定的支点能够帮助教师引导学生探索整本书内容,形成一个完整的认知结构。在统编初中语文教材的编写中,充分考虑了学生的实际阅读需求,强调课内文章与整本书阅读之间的有机联系,如《阿长与〈山海经〉》熟读精思的阅读方法迁移到阅读名著《骆驼祥子》圈点批注方法。《太空一日》浏览的方法迁移到《海底两万里》小说快速阅读并勾选关键信息。这种教材设计不仅体现了对整本书名著阅读的重视,也为教学实践提供了有力的支持,有助于学生更好地欣赏、理解经典文学作品。

(二)搭建支架,推进名著阅读进程

整本书名著导读课为教师激发学生阅读期待提供了平台,导读课解决两个核心问题:如何激发学生对名著的兴趣和期待,以及如何培养他们相信自己能够与名著进行平等对话的能力。在导读中,教师需以深厚的文学知识为基础,巧妙地引导学生理解名著中的共通之处,使他们能够更全面、深刻地理解作品的内涵,从而培养对文学的深层次理解与欣赏能力[3]。共通之处有两个方向:一是内容的契合。如《从百草园到三味书屋》与《朝花夕拾》在情节、人物、情感上存在相似之处或相互补充,为学生提供了一个连贯的文化和情感体验。二是阅读策略的契合。统编初中语文教材中的某些阅读策略可以迁移到其他名著的阅读中。以统编教材七下第4单元的略读策略为例,此策略可以应用于《海底两万里》的整体阅读中,帮助学生快速捕获核心信息并建立对整本书的初步了解。这一研究能帮助教师找到连接课内文章与整本书的桥梁,进而使学生在课内文章学习时得到明确的阅读方法指引,从而自然地被引向整本书的深入探索。统编初中语文教材的课程设计也正是基于这一理念,首先通过课内文章使学生建立起与自己的阅读对话能力,然后延伸到整个单元的学习,最终实现整本书名著阅读的目标。教师在名著阅读的项目式学习模式中,扮演重要的角色。通过恰当的引导和搭建支架,教师不仅能够点燃学生的阅读兴趣,还能培养他们具备完整、深入阅读名著的能力。

(三)支架撤离,促进知识迁移应用

名著中的美学形式独特且深刻,能够滋养心灵,提升审美水平,培育出独特的气质。为此,学生应以审美的眼光去品味每一部经典名著,从中发掘世界的美好,进而自我创造一个充满美感的世界。然而,将阅读中获得的审美体验转变为实际行动和创作成果,是一项需要教师深思熟虑的任务。为将阅读中获得的审美体验转变为实际行动和创作成果,充分发挥项目式学习模式的独特价值,教师应巧妙设计符合课程要求和学生实际水平的项目任务,使学生能够在真实而有意义的情境中灵活应用阅读知识和技能。

一是在小组协同研究的模式下,深入研讨并加深对名著的解读。以《西游记》为例,文中展现了孙悟空因与师父产生误解与冲突,导致三次考虑放弃西天取经的情节,如打死六个强盗、三次打败白骨精以及假冒孙悟空出现的情节。尽管这三个情节看似孤立,但在情感和心理动态方面却呈现出相似性和内在联系。教师可引导学生参与小组合作探究,深入剖析这三个情节所蕴含的情感变化。学生有机会根据个人兴趣选择扮演特定的角色,或致力于情节的深度分析,或专注于人物心理描写,或探究小说背后的文化和历史背景。

二是师生共读的方式,共读的过程中,引导学生思考如何将所学的知识应用到实际生活中。通过提出问题或情境演练,使学生能将名著中的智慧与生活经验相连接,培养学生将阅读所得知识运用到生活的能力。这些作品不仅体现了学生对名著的理解和欣赏,更展示了他们将知识从阅读到应用的自然迁移能力。

在名著的阅读中,教师不仅在帮助学生学习知识,更在探索人性与文化的深层次连接。结合支架理论和项目式学习模式,为学生创造了一个深入、系统地探索这些经典之作的框架,让他们在阅读中不仅获得知识,更有感悟与启发。

注释:

[1]朱奕晴.名著阅读项目化学习的设计策略与实施路径[J].语文建设,2022(15):34-38.

[2]张婷.阅读,与经典同行——全民阅读推广名师王余光中华文化经典阅读观探析[J].大学图书馆学报,2021(05):72-77.

[3]钱宇泽,孔云.深度学习视域下初中名著导读教学策略的优化[J].教学与管理,2022(33):89-92.

[本文系2022年广东省中山市教育科研一般课题“初中语文整本书阅读教学支架实践研究”(课题编号B2022064)阶段性成果。]

熊俊方,广东省中山市黄圃镇马新初级中学教师。