中学语文教学视域下的《骆驼祥子》导读

作者: 徐燕来

摘要:《骆驼祥子》被安排在统编教材七年级下册“名著导读”板块中,要求老师引导学生完成整本书的自由阅读。这需要老师立足时代,充分运用启发式、问题式和点拨式等导读法,将经典名著拉入学生的现实生活之中,让祥子的世界贴近中学生的真实生活,从而打通认知上的隔膜,激发学生的阅读兴趣,主动阅读完整本书。

关键词:中学语文教学;《骆驼祥子》;文学经典;导读

1948年,《骆驼祥子》入选《开明新编高级国文读本》,此后,《骆驼祥子》一直是教科书中经久不衰的篇目。在现行统编版七年级下册的语文教材中,小说《骆驼祥子》被放置在“名著导读”板块,并将导读的内容设计为四个方面。首先引用学者王瑶和赵园对《骆驼祥子》的评价,向学生介绍了小说的主旨和语言特色。接着指导学生运用圈点批注法从作品的内容、结构、写作手法、语言特色等方面入手去阅读《骆驼祥子》。第三,主张用专题探究的方法阅读《骆驼祥子》,并设置了“给祥子写小传”“探寻悲剧原因”“话说‘洋车夫’”“品析‘京味儿’”四个专题,要求学生完成专题探究并分享阅读体验和探究成果。最后附上“精彩选篇”,节选的是小说第一部分的前九节,内容包括对北平车夫的介绍和祥子拉车梦的铺写。节选这一部分的内容,既能满足学者王瑶对写实手法的运用、语言的凝练的概括,也包含赵园对祥子悲剧原因指向的铺垫。这样的导读安排,是希望在老师的引导下,充分调动学生的阅读兴趣,达到由阅读选篇到主动进行整本书阅读的目的。

一、《骆驼祥子》的导读效果与困境

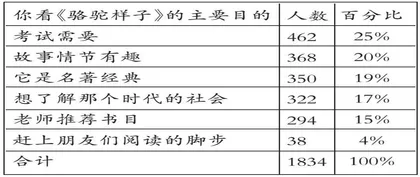

在初中语文统编版教材中,《骆驼祥子》被安排在“名著导读”板块中,这其实就是要求老师激发学生的阅读兴趣,引导学生完成整本书阅读。那么,小说《骆驼祥子》的导读效果如何呢?仝金鑫在他的论文中有一项关于中学生对《骆驼祥子》的阅读接受情况调查,见下表[1]。

“名著导读”的设置,就是希望能通过导读引导学生主动阅读整本书。从仝金鑫的调查中可以看出,有一半以上的学生阅读《骆驼祥子》并非出于喜欢,而是一种被动的选择,其中,有25%的同学更是基于“考试需要”而阅读。结合近几年来对于中学生语文教学所做的个案调查来看,仝金鑫的调查结果符合应试教学过程中学生的阅读实际,具有普遍性。此外,在就近几年对于中学生的个案访谈情况来看,中学生对于阅读小说《骆驼祥子》的态度很一致,比如,只读老师要求读的部分,如果不考试就不想去阅读,对于小说不感兴趣,没有读完整本书的渴望。由此可见,通过“名著导读”引导学生主动完成整本书阅读的效果并不明显。如果要探究原因,除了应试教育之外,其主要困境还是没有激发学生的阅读兴趣。学者温儒敏在谈到打通教材与教法时曾说:“如果把教材比喻为菜谱,那么教师就是课堂上的‘厨师’。……‘厨师’合不合格,对于教学效果非常关键。”[2]这也就是说,虽然通过“名著导读”引导学生主动完成整本书阅读的效果不明显,但并不意味着“名著导读”对学生没有帮助,这便涉及到经典的接受问题。

作为现代文学经典,《骆驼祥子》的经典性体现为三个方面:一是语言的可读性。老舍对现代汉语写作的语言艺术贡献非常大。就以《骆驼祥子》为例,小说语言浅近、通俗,表达内容生动、准确。就语言艺术而言,这不仅符合中学生的阅读特点,有很高的可读性,还为语言教学提供了范例。二是艺术精神的超越性。老舍出生于一个贫苦的家庭,经历过苦难,了解像祥子一样的、城市贫民的生活和命运,因此在《骆驼祥子》中,老舍塑造了祥子这一典型文学形象来控诉社会的黑暗,不仅因人物命运与读者产生共鸣而打动人,而且小说中所流露出的悲悯情怀也很贴近当代中学生的阅读心理。三是世态铺写的真实性。在中国现代文学史上,《骆驼祥子》的创作具有写实的、民间化的倾向,作者对市民的日常生活进行了贴近生活真实的、全景式的描写,既描写了风俗,又铺写了世态,从而满足了读者的不同阅读兴趣,比如青年读者可以读到人生与命运,年纪大一点的读者可以读到小说中的人情世态及其烟火气。基于《骆驼祥子》的经典性,在教学实践中,教师一般都会从语言艺术、人物形象、悲剧成因这三个方面入手,引导学生阅读文本。这样做,一方面是为了加深学生对小说的理解和记忆,另一方面也希望开启阅读教学,激发学生阅读整本书的兴趣。但为什么导读效果不大?

以《课标》精神理解阅读教学,就是要让语文教学贴近学生的生活实际。如前所述,《骆驼祥子》的经典性体现为语言特色、艺术精神和贴近生活。而小说贴近时代性的切入点就是其“铺写世态、贴近生活”这一特征。然而,在当下视域中,祥子的生活和当下中学生的生活却难以共情,即中学生很难在祥子的生活中找到生活的经验或自己的影子。因此,他们也就失去了阅读兴趣。这说明,对于中学生来说,导读意味着在老师的引导下,打通经典与学生接受之间的隔膜,让经典生成于现实之中,和“现实”打成一片。“经典与当代的关联越密切,经典性就越强”[3]经典导读就意味着激活经典的当代性。老师需要将经典引入到学生的现实生活中,只有贴近中学生的真实生活,才能激发学生的想象力和阅读兴趣。

二、启发式导读:祥子和我们有什么相似点?

在教材“名著导读”中有一个专题是“给祥子写小传”,设置这一专题的目的是希望唤起学生对小说人物形象的兴趣,然后慢慢引导学生读完经典。对于中学生来说,要引导他们对《骆驼祥子》感兴趣,从小说主人公开始是一个很好的选择。当然,如果能引导学生在祥子身上找到共情的地方,那就更好了。基于这一逻辑,在中学生的视野中,祥子和他们一样,是一个努力打拼希望过上好日子的人。

“我们所要介绍的是祥子,不是骆驼,因为‘骆驼’只是一个外号。”这是《骆驼祥子》的开篇,也是《骆驼祥子》文学性的起点。那么,一个努力打拼希望过上好日子的人和骆驼有什么内在关联呢?

祥子是一个努力奋斗的车夫。祥子出生在农村,他带着强健的身体和乡村赋予的文化性格来到“到处流着洋钱”的城市,以拉车谋生。在与“骆驼”这个外号发生关系以前,他是一个自由的洋车夫,而且是年轻力壮,自己有车的高等车夫。可不幸的是,祥子刚买到新车不久,就被乱兵连人带车一起抢走。他想尽办法才逃了出来,在逃的过程中,他顺走了三头骆驼,并以三十五块大洋的价格,将骆驼卖给了老者。然后,拿着两个棒子面饼,穿一件破白褂进了城。由于经历了一场死里逃生,他在一家小店里病了,躺了三天,病中讲他与三匹骆驼的梦话和胡话被人家听去了,之后,他就是“骆驼祥子”了。这也意味着他与他的人生与骆驼有了某种相似性,也隐含着祥子打拼的艰辛。

祥子是一个“在新的环境里还能保持着旧习惯”的车夫。近现代以来,中国社会面临现代转型,新旧两种生产方式在人们的生活中交替并碰撞着。所谓“新环境”自然是指新的生产方式,包括资本主义雇佣劳动、商品社会和城市环境等。“旧的习惯”则可以理解为在传统农业社会中所形成的小生产者的思维、习惯及相关的价值观念。基于两种生产方式之间的脱节和冲突,于是便有了“在新环境中保持旧习惯”的典型文学形象——祥子。原来,乡下来的祥子没有完全适应城市环境。这也说明,不是每个人都能很快适应新环境,祥子在打拼过程中,有着他自己不易克服的缺点。

祥子是一个逆生长为“骆驼”的车夫。骆驼是一个比喻,是引导学生深入理解小说《骆驼祥子》的一个切入点。为什么要将祥子比作骆驼?在乡间,祥子无名无姓,他就叫祥子。自进城拉车谋生以来,他就是车夫祥子。在五四新文学中,作为车夫的类象,车夫祥子的故事应该是“人的故事”,是有关“个性解放”和“社会解放”的故事。现在,他变成了“骆驼祥子”,相比车夫祥子,“骆驼祥子”似乎退化了,或者说逆生长了。细读之下,“骆驼祥子”是一个有着具意义空间的符号,意味着“祥子”就是“骆驼”,“骆驼”的命运也就是祥子的“命运”。将小说中的祥子,一个作为“车夫”的“人”比作动物“骆驼”,不仅在隐喻的原则上确立了一个有深度的文学形象,还打开一个隐喻空间及其观念的意义链。这种隐喻旨在启发学生思考,祥子的打拼并为促使其成长,反而逆生长为骆驼,原因何在?

三、问题式导读:祥子为什么逆生长为骆驼?

对应教材“探寻悲剧原因”,关于祥子为什么逆生长为骆驼这一问题,在“名著导读”设计里,引用了学者赵园的评论,他指出,要探寻祥子的悲剧,不仅要从社会环境出发,还要关注人物自身的原因。在教学过程中,除却引导学生关注社会黑暗外,发掘人物自身的原因便是文学经典与当代中学生共情的重要切入点。

小说开篇,作者就用大段篇幅对北平的车夫作了详细介绍。以年龄为划分标准,二十岁以下的,因为幼年受了伤,所以拉一辈子车也没出色过;四十岁以上的,车破且跑的慢,而且早晚会一个跟头死在马路上。二十岁到四十岁之间是车夫的黄金时间,这个年龄的车夫分为很多派,但结局都一样。这种介绍并非闲笔,而是一种对祥子命运的结构设置,是对祥子从年轻到老死的人生预设。这是车夫的命运,也是祥子的命运,这种叙述将祥子的悲剧指向了社会黑暗。刚从乡村来到“生长洋钱”的城市,祥子“似乎有点像一棵树,坚壮,沉默,而又有生气”。在城市奋斗多年以后,那希望靠自己的劳动买一辆车挣钱,娶一个好人家的姑娘做媳妇,成家立业的愿望似乎越来越远了,然后,好强的祥子慢慢堕落了。那么,祥子的奋斗为什么没有带来预期的幸福、改变命运呢?从社会批判的角度来看,是对那将人变成鬼的不公平社会的批判与反思。从文化批判的视角来看,就是老舍对现代文明的某种警惕。从个人成长的视角来看,则是中国社会现代转型过程中人们的生存困境和前进障碍。

对于当下的中学生来说,他们没有人生阅历,更没有旧社会祥子的生活环境体验。因此,要理解这一结论却并不容易。好在经典具有当代性,对于《骆驼祥子》这部小说来说,能引起中学生感兴起的问题,应该是祥子的奋斗打拼却不能成长的问题。在当下的教育观念主张学生努力奋斗,自立自强,坚信幸福都是奋斗出来的。这一逻辑也意味着,奋斗打拼的意义在于,祥子通过自己的努力就能达成自己的愿望。然而,在小说中的祥子,他的奋斗不仅没有改变车夫的命运,反而证实了车夫的普遍命运。如果奋斗意味着失败,还需要奋斗吗?在这个时候,则可以站在中学生的立场,阐明一种观念,在新时代,奋斗就能获得幸福,但奋斗不能是祥子式的奋斗。

祥子式的奋斗被称为个人奋斗,祥子形象也被总结为“个人主义的末路鬼”。其实,祥子的奋斗是没有支持者的个人打拼,最主要的是,祥子只相信自已,不相信别人,这种打拼被称为小生产者的奋斗模式,也是一种很不利于自身成长的奋斗模式。将祥子比作骆驼,他的拉车之路,和骆驼的生存之道一样。骆驼靠着自己的体量,在沙漠中负重妥协。祥子靠着自己的身体,在拉车的路上奋力奔跑。祥子的奋斗被总结为“三起三落”,而在这三起三落的奋斗史中,他始终是单打独斗,以自己为资源,发掘、压迫和剥削自己的身体,直到将自己消耗殆净,也没有在社会关系中寻求突破。比如,他愿意买个“闷葫芦”(存钱罐)存着,也不相信存折,最终钱被孙侦探给讹诈走了。再比如,祥子不愿意接受刘四爷的低息借款,不愿意找车友借钱,不愿意放贷款让钱生钱,只愿意也只相信靠自己努力奋斗。在这个意义上,祥子的局限就在于他是“骆驼”,一个在新的环境里执着保持着旧习惯的人,能承受,却不会开拓。

“骆驼祥子”这一文学形象之所以感人,是因为在他身上,我们能清晰地看到每一个执着的奋斗的人身上可能面临的困境。也可以说,他奋斗的姿势触碰到了我们每个人的痛点,他“以其末路奔跑的特有姿态揭示出近代中国人无论多么勤勉和执着,却因为一种固有的执念,仍然集体性地走在一条死路和绝路上。”[4]我们被祥子感动了,因为我们每个人身上都有着种种不足,祥子奋斗的故事“感动了每一个想靠自己的努力爬上去而终于爬不上去的中国人。”[5]这种情感自然也能感动正在奋斗中的每一个中学生。

四、点拨式导读:祥子的出路在哪里?

“奋斗本身就是一种幸福。只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。”[6]习近平总书记道出了奋斗之于幸福的意义。然而祥子所处的时代是一个没有任何依赖与援助的时代,没有国家权力的保障,没有新的生产方式,无论怎样奋斗,都像一匹荒漠中的骆驼一样静静地死于孤立无援。在那样的时代环境中,祥子希望通过奋斗打拼获得的成功是很难的。对于祥子来说,社会的和个人的原因导致了他奋斗的失败。对于处于新时代的中学生来说,祥子的时代已经成为了过往,要想避免祥子的悲剧,最主要的是避免祥子式的奋斗——只低头拉车,不抬头看路。

祥子是车夫,认路是拉车职业的基本素质,但祥子却不怎么看路,也看不清路,往往走着走着就看不到路了。对此,小说中有比较多的描写。比如他牵着骆驼趁乱逃出来时“大概的他觉出是顺着大路走呢;方向,地点都有些茫然”,在拉着曹先生回家的路上,他也曾恍惚“好像就这么跑下去,一直跑到不知什么地方”。又比如被孙侦探敲诈后,离开曹家时,他感觉到“白茫茫的一片,只有饿着肚子的小鸟与走投无路的人,才知道什么叫哀叹”。祥子被比喻为“骆驼”,他是和“骆驼”一样的自然的存在——只知道低头拉车,不晓得抬头看路。

祥子为什么只低头拉车,不抬头看路,主要是因为祥子的认知比较低。在祥子的三起三落中,他做的每一次决定几乎都是不合时宜的。比如,为了眼前利益赌运气,拉客人出城丢了第一辆车。不相信银行等新事物,丢了买第二辆车的钱。面对虎妞难产没有决断力,不仅丢了车、丢了家,还丢了自己。在五四新文学中,祥子是需要启蒙的存在。对于当下的中学生来说,祥子的启蒙意义有两点:一是不做和祥子一样,在任何新环境里都保持旧习惯的人。在奋斗打拼时,不能只相信自己靠本能打拼,而应该看清,个体是不能脱离社会而孤立生存的,因此,作为社会的一员,我们应该培养出有利于集体和社会发展的特性,比如利他性、协作性、依赖性、以及更加高级的自觉性等。二是明白学习的另一种意义——提高认知能力。

文学经典是经过历史筛选过的历史遗留物,是人类智慧的结晶。然而“经典和青少年是会有些隔膜的,而且不一定会喜欢。甚至可以说,学生不喜欢经典,是天然的。只能慢慢引导,不能强制。要用孩子们能够接受的方式去帮他们接近经典。”[7]对于中学生来说,导读意味着在老师的引导下进入阅读状态。对于教师来说,导读意味着将经典拉入现实之中,找到经典与当下的交汇点,打通认知上的隔膜,激励学生自由阅读。

注释:

[1]仝金鑫.《骆驼祥子》与中学语文教学[D].山东大学硕士毕业论文,2019:30.

[2]温儒敏.温儒敏语文讲习录[M].杭州:渐江人民出版社,2019:83.

[3]王泽龙.中国现代文学经典重释的路径探究[J].中国社会科学,2022(4):171.

[4]张旭东.作为现代寓言和政治哲学的《骆驼祥子》[J].中国现代文学研究丛刊,2019(7):8.

[5]宋剑华.《骆驼祥子》是怎样成为文学经典的[J].东吴学术,2018(1):53.

[6]习近平.在2018年春节团拜会上的讲话[EB/OL].2018年2月15日05:01.人民网http://politics.people.com.cn/n1/2018/0215/c1001-29824702.html.

[7]温儒敏.温儒敏谈读书[M].北京:商务印书馆,2019:36.

徐燕来,湖北工程学院文学与新闻传播学院讲师。