课程思政视域下高中小说“三环五步”教学法的实践探索

作者: 张欢

摘要:语文课要发挥独特的育人功能,为学生形成正确的三观、养成健全人格和终身发展提供助力。语文教师要有课程思政的整体渗透意识,不断创新教学方法,注重对学生的思想引领及价值观塑造。本文在课程思政视域下寻找新路径,探讨语文课堂与思政融合的教学实践,并以《项链》为例用好“三环”夯实“五步”,抓形象强体验,促思考重言说,在培养学生语文核心素养的同时,真正实现语文学科立德树人,价值引领的目标。

关键词:课程思政;三环五步;语文教学;小说

语文学科兼具工具性与人文性,有独特的育人功能。习近平总书记在全国教育大会上强调要把立德树人作为中心环节。“学校要注重将思政教育工作贯穿教育的全过程、实现全方位育人、形成全员、全过程育人的教育格局。”[1]“三全育人”和“课程思政”的教育理念已渗透到中小学基础教育阶段。高中语文教材蕴含大量优秀的文化因子,如学生偏爱的小说文体,深挖其中的思政元素,对学生人生观,价值观的塑造具有重要意义。语文教师要更新教育理念,在教学过程中自然有效地对学生进行思政教育。高中阶段是学生确立人生观和价值观的重要时期,学生很容易受鲜明的人物形象和优良精神品质的影响,高中语文的课程思政具有显著意义。然而语文课堂与思政融合得还不够,问题主要集中在以下几方面。

一、语文课堂与思政融合存在的问题

(一)整体渗透缺失

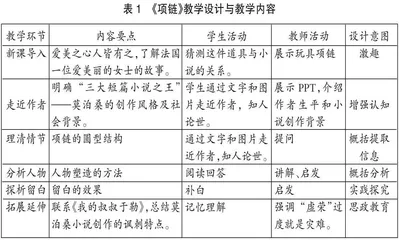

《普通高中语文课程标准》(2020年修订版)明确提出立德树人的要求,语文课要与课程思政有机融合,让学生在语文学习的过程中得到价值观的引领。《“课程思政”教学设计编制指南》一文指出“课程思政”教学设计要求,如“灌输与渗透相结合”“理论与实际相结合”“历史与现实相结合”,[2]而教师只强调灌输,缺乏整体渗透。以《项链》教学为例,教学的主要目标是理清小说的情节结构,分析人物形象,揭露资产阶级虚荣心和过度追求享乐的思想危害。教学重难点在于通过分析马蒂尔德的形象,领悟小说的思想意义。《项链》的教学设计如表1所示。

以上教学设计通过逐个知识点讲解,末尾强化作品的情感与道德观的教育。拓展延伸部分简略勾连莫泊桑的《我的叔叔于勒》,感受讽刺特色,揭露“虚荣”带来的人情冷漠。整个教学过程只有教师的显性教育,少有学生的体验参与,语文和课程思政被割裂,切断了理论与实际、历史与现实的联系,缺少课程思政的大局观及课程思政的整体渗透。

(二)协同效应不足

“课程思政”要贯彻落实习近平总书记指出的“其他各门课都要守好一段渠,种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[3]的重要指示精神。教师要转变教学方式,主动将课程思政教育融入语文课。而目前教师“只是被动接受‘课程思政’理念,没有真正做到教学形式和内容的深度融合”。[4]如以上教学设计案例,在升学压力面前,绝大多数教师仍把语文知识的输出当第一要务,认为思政与语文不相容,对课程思政认知不足,理解出现偏差。狭隘地认为外国作品不值得探究思政价值。认识的偏差必然导致行动力不够,协同效应不足,没有深挖文本中正向的思政元素,只是简单的批判和告诫。要纠正思想的偏差,才能促进语文和思政协同作战,共同育人。

(三)教学收效甚微

语文与课程思政分离的课堂缺乏活力。以本校高二年级160名学生对语文课堂兴趣的问卷调查为例,54%的学生毫无兴趣,32%的学生毫无印象,14%的学生记得几个词,学生学习兴趣不高,教学效果不理想。

教师虽然在形式上创新以吸引学生的注意力,如演讲、排剧、分享会等,但课堂只是教师和少数学生前期准备和后期展示的舞台,收效甚微。语文与课程思政未能走进学生内心。学生缺乏有效预习,失去参与的热情,被剥夺了思考辩论的机会,也没有消化吸收的时间,且长期停留在被动灌输的闭环里,听过就忘,把“课程思政”等同于道德教化,躲之不及,敬而远之,课堂空有热闹不见成效。

二、课程思政视域下语文课堂的实践探索

针对以上问题,要改变教师对课程思政的认知。即教师要减少灌输,调动学生学习的主体性,营造阅读思考探索表达的互动型生成性课堂。笔者经过实践得出的小说“三环五步”教学法能较好地将课程思政融入语文课堂,破解现实困境。

(一)“三环五步”法的教学路径

如图1所示,“三环五步”教学法是指在课程思政视域下,有效推进语文教学,注重课程思政的隐性教育,“把德育灵活渗透于各教学环节:在情节分析、人物形象赏析、重点词句品析、主题思考等各环节进行德育渗透。”[5]为确保学生活动有序开展,要抓好“三环”,即课前环节、过程环节和课后环节,各环节设置要充分考虑学生的关注点和需求。课前任务抓形象或物象,使预习有抓手。课堂共学营造情境,强化体验参与感。课堂任务促进合作学习,重在思辨。课后延伸善迁移重言说,将思考拓展到课外。

“五步”指优化标准、确定重点,巧设情境、提出问题,建构社群、头脑风暴,联想迁移、自由辩论,多元评价、个性表达。“三环”确保预习、互动和课后延伸。“五步”紧扣文本,使课程思政的内容和思考方式渗透其间,层层递进,学生语文核心素养得以落实,课程思政教育悄然发生。

(二)《项链》的课程思政教学实践

1.确定重点,锁定“账单”

课程思政视域下,语文课要尊重共性和个性,在阅读思考中领会并内化德育价值要先解决教什么的问题。《项链》作为经典作品,有固化的解读,如批判资本主义的罪恶说,揭露人性的虚荣说,偶然事件改变的命运说。教师要思考作品的积极意义,捕捉学生的兴趣点,通过问卷星调查,学生的兴趣点集中在小说的情节上,如“怎样度过那十年”“账单大揭秘”。“账单”是重要物象,起着串联情节和关联人物性格的作用,为展开整体浸润式学习及找到思政教育着力点,教师围绕“账单”设置任务,让学生化身为会计员,估算玛蒂尔德的账单。学生有了身份意识,自主学习和钻研的热情被激活。

2.巧设情境,提主问题

教师基于课堂共读创设情境,情境要贴合学生生活,满足特定年龄的好奇心和求知欲。基于《项链》的内容,创设的生活化情境为:玛蒂尔德花了10年的时间把账还清,她在阳光明媚的午后撕碎账单,到镜前看自己,她会怎么想。你会对她说什么?生活化情境能迅速将学生代入角色。第一,考查学生对玛蒂尔德前后形象的认识。第二,学生作为学习者和参与者,他们的价值评判、道德评判在情境任务中将有直观体现。进阶部分教师可抛出主问题:背负巨债,玛蒂尔德除了花10年的辛劳,还有没有更好的方法还债?

3.建构社群,头脑风暴

主问题将学生引入深度思考,建构社群则引导学生自主探究。在社群里以头脑风暴的形式展开研讨,每个人既是学习者又是老师,保证学习的动态推进。文中10年前的玛蒂尔德对自己的容貌很自信,不甘于眼前寒碜的生活,郁郁寡欢,渴望得到有钱人的垂青。10年后,她憔悴苍老,没时间流泪。两相对比,玛蒂尔德的形象更成熟。以下摘录了部分学生给玛蒂尔德的留言:

“10年后容颜改,却练就了钢铁意志。”

“10年换得早清醒!”“如果当年不那么倔强,现在是不是会更美丽!”

“你做得相当漂亮!”

“女汉子就是这样炼成的!”

“诚信善良的还债人!”

可以看出学生对10年后的玛蒂尔德是赞赏的,评价超越了外表直达灵魂和精神,这恰恰是价值观正向引领的一个明证。

4.联想迁移,自由辩论

阅读思考的过程伴随思维的联想迁移,教师可引导学生思考其它还债途径,如图2所示,在社群学习中学生形成了新课题“论美女还债的N种方法”。他们的言语经验复活、思维表达的能力进一步提升。学生通过辩论总结出的还债方法主要有:

(1)诚实坦白法

主要观点是:直接跟朋友讲明,获得谅解,可能在10年前就知道项链的真实价格,她和丈夫无需赔上十年的青春和辛劳。这种做法值得赞赏,坚守诚实的品行换来安稳的生活,无论在哪种文化里,诚实都是美德。但也有学生质疑,10年前的玛蒂尔德死要面子,不愿与朋友接触,顾影自怜,有苦肚里咽,不会选择这种方法。

(2)纠结跑路法

主要观点是:虽然玛蒂尔德的家庭承受不起这笔债务,但她的朋友不缺钱,选择不声不响地跑路也是办法。而且这挂项链不值钱,罪恶感会减少很多。学生据此联想到生活中的老赖,卷款跑路的商家及以次充好的奸商等展开激烈辩论。此外,教师的品行对学生也有潜移默化的作用,教师参与讨论,穿插自己的生活经历,比如初学开车擦了别人的车,左右看没人就匆忙离开了,后来悄悄去看,也没发生什么。虽心存侥幸,但选择了更合适的办法,即留下电话,事后处理。

教师进一步启发学生从文本中找依据,论证思考玛蒂尔德会不会逃走。学生分析后认为玛蒂尔德真实单纯,尽管她对生活有诸多不满,但她从未想过逃离,虽然背上巨债,但她一心想的是怎么还。

(3)借助人脉法

主要观点是:玛蒂尔德在舞会上出尽风头,成功引起各界名流的垂青。她可以借助人脉缓解债务危机,这比卖房借高利贷要容易。如果美女开口,绅士应该会有回应。有学生基于此观点表示“世间没有免费的午餐,人情债更不好算。利益交换,情况会更复杂。”不少同学表示赞同。

在讨论还债问题上,学生的观点最后基本趋同,认为符合人物性格的做法就是诚实劳动。这样通过辩论及师生真实互动,强化了正向价值对学生的引领作用。

5.多元评价,个性表达

适时补充《项链》的姊妹篇《珠宝》。《珠宝》的女主人公朗丹太太很美丽,用尊严换取名贵珠宝最终葬送了自己年轻的生命。相比之下,玛蒂尔德美丽又坚韧。

在物欲横流的时代,引导中学生追求幸福是价值塑造的重要内容。学生基于此展开讨论,认为追求珠宝不是罪恶,但手段方法是关键,只有诚实劳动才是通往幸福的基石,勇敢承担责任是一个人最大的尊严和体面。因此,玛蒂尔德值得尊重。

学生之间的互评将探索内容拓展到文本外,指出生活中某些人追求精致生活,却不愿踏实工作,靠透支信用卡过日子的行为危害无穷。这些现象引发学生的表达欲。也有学生认为,艰苦朴素是美德,但个人选择可以不同,在能力范围内让自己和家人过得体面无可厚非,通过努力工作过上好生活也一样值得赞赏。这样通过课堂共读延伸到课外,语文教学与课程思政的融合形成强大的能量场,从《项链》中挖掘出的如热爱生活,家庭责任感,职业精神,诚信品质等对学生的人格培养是非常有利的。

(三)“三环五步”教学法的推广

课程思政视域下,《项链》“三环五步”教学法将课程思政整体渗透学习全过程,学生的阅读思考及语言表达得以落实,进而提升以听说读写为基础的语文核心素养,在完成情境任务的过程中得到思想引领。在这个过程中,教师选取贴近生活,学生感兴趣的支点,抓全局又不失细节,有步骤有层次推进学生的阅读思考,学生既感受语文之美,又能得到情感价值观的净化。如表2所示,此方法可推广到其他小说教学中。

在小说教学中,首先要确保预习任务有支点,抓住重要物象如“宝盒子”,情节中重复出现的“相同的桌子”,或思考题目的意义、人物的命运等,进而引发深度学习,领会价值意义。其次,在课堂共读中要设置情境提问题。如《哦,香雪》中对“宝盒子”的描写:父亲为她做的木头铅笔盒遭同学嘲笑,她想要一个被同学羡慕的铅笔盒而为此走夜路,这是虚荣还是向往?基于情境提问引导学生思考及自由辩论,将课堂学习延伸到课外,启发学生感受两种文明的交织,借铅笔盒表达对山外文明的向往。在这个过程中也有极少数学生认为是出自青春期女孩的自尊和虚荣,教师就需要采用多元评价最大限度保护学生的思考,不作非此即彼的评判。这样,整个学习过程渗透着课程思政,学生的核心素养得以提升,同时实现价值引领。