叩问魂灵 疗救生命

作者: 杜春燕 田飞虎

摘要:鲁迅认为小说必须是“为人生”的,要能“揭出病苦,引起疗救的注意”。结合作家写作的主旨,本教学设计以拯救祥林嫂的悲剧命运为最终课堂指向,重新设计“我”与祥林嫂之间的对话,探讨“我”如何拯救祥林嫂;绘制曲线图,梳理探究祥林嫂人生重大变故与社会环境的共生互动关系;发挥想象,编写独白,探究祥林嫂悲剧命运与性格的关系;重塑自“我”,创作对话,理解作者疗救生命的创作主旨。教师创设阅读情境,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作,着力于在语文实践中培养学生的语言文字运用能力。

关键词:叩问;疗救;重塑;祥林嫂;悲剧

【设计背景】

课标“文学阅读与写作任务群”对学生的学习内容和教师的教学方式给予了指导性建议,建议学生结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解。提示教师创设阅读情境,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作,着力于在语文实践中培养学生的语言文字运用能力。

【教材分析】

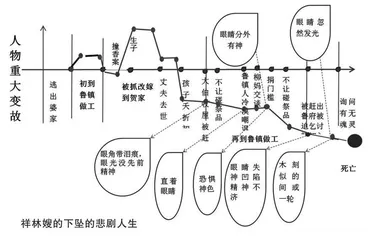

《祝福》是统编版高中语文必修下册第六单元的第一篇文章。单元导语提示说:要注意在人物与社会环境共生、互动的关系中认识人物性格的形成和发展,关注作品的社会批判性。社会环境对于小人物的命运往往具有重大影响。鲁镇社会扼杀了祥林嫂的一切生机。作者着力刻画了祥林嫂在经历人生重大变故后精神状态的变化。基于此,本课时设计制作曲线图的环节,探究关键情节对于祥林嫂精神状态的影响,引导学生借助曲线图直观感受祥林嫂的悲剧命运与社会因素的关联。

本课学习提示中建议小说阅读要关注人物形象,并注意从性格和心理特点角度感受和分析祥林嫂这一形象。不少同学最初认为祥林嫂性格软弱造成其人生悲剧,忽视了祥林嫂性格中坚强及抗争的一面,而最终的悲剧是因为其反抗性不彻底导致的。本课时通过学习任务引导学生细读文本探究祥林嫂的性格,然后设计为祥林嫂撰写心理独白的环节,引导学生用自己的语言展示出文中并未直接展示的祥林嫂的人物心理。

学习提示中还提到“鲁迅认为,小说必须是‘为人生’的,要能‘揭出病苦,引起疗救的注意’(《我怎么做起小说来》)”。结合作家写作的主旨,本课时以拯救祥林嫂的悲剧为最终课堂指向,重新设计“我”与祥林嫂之间的对话,探讨“我”如何拯救祥林嫂。

【学情分析】

学生在初中阶段已经学习过鲁迅小说的《社戏》《故乡》《孔乙己》等课文。因此,学生能够自然地梳理出小说情节、分析人物形象。但多数学生仅能看出祥林嫂的死与鲁四老爷、柳妈等有一定关系,但梳理社会环境对人物的精神状态之间的共生互动关系尚有一定难度,很难解读出祥林嫂性格中的抗争性。所以本课重在揭示造成祥林嫂悲剧命运的深刻背景与性格因素,按作者想的那样有的放矢疗救祥林嫂。

【学习目标】

1.绘制曲线图,梳理探究祥林嫂人生重大变故与社会环境的共生互动关系。

2.发挥想象,编写独白,探究祥林嫂悲剧命运与性格的关系。

3.重塑自“我”,创作对话,理解作者疗救生命的创作主旨。

学习任务一:绘制曲线图 梳理祥林嫂的人生重大变故

百年前,鲁迅先生创作《祝福》,主人公祥林嫂的人物形象时至今日仍旧深入人心,无数人为她的悲剧命运唏嘘不已。2024年2月是《祝福》诞生一百周年,学校为了向这部伟大的作品致敬,拟编排话剧《叩问魂灵 疗救生命——〈新祝福〉》在学校公映。作为编导,请绘制祥林嫂人生重大变故曲线图,理清人物精神状态与几个关键情节之间的关联,依据曲线图讨论确定要排演的关键情节,并说明理由。

生1:我觉得大伯收屋是关键情节,因为大伯用封建的族权压迫祥林嫂。祥林嫂的丈夫孩子去世,无依无靠,已经很凄惨了,大伯还要趁机去霸占她的房子,让祥林嫂无家可归。此时,祥林嫂精神已经开始衰弱了。文中说她再到鲁四老爷家里的时候,眼光已经没有先前精神了。被大伯为首的族人欺凌,最终她不得不以再嫁寡妇的身份,再次到鲁四老爷家做工,人们歧视的白眼,让她的精神状态一步步下滑。

生2:我觉得不让她碰祭品是关键情节。祥林嫂再到鲁镇时,四叔作为封建礼教的代表者,他明明知道祥林嫂是被绑走改嫁的。可在他眼中,祥林嫂依旧变成了伤风败俗的女人,说她碰过的祭品祖宗是不吃的。不让祥林嫂碰祭品,他冷酷自私地剥夺了祥林嫂通过劳动获取个人价值和尊严的权利(第一次到鲁镇的祥林嫂,整日忙碌地做反而高兴)。四叔是鲁镇的权威人物,他对祥林嫂的态度无形中影响着镇里人对她的态度。祥林嫂拿全部的工钱捐了门槛之后,他依旧禁止祥林嫂碰祭品。这彻底断绝了祥林嫂的希望,祥林嫂精神才彻底崩溃。

生3:我觉得祥林嫂与柳妈的交谈是关键情节,正是她的封建迷信观念最终害死了祥林嫂。她吓唬祥林嫂,改嫁的女人在阴间会被阎罗大王锯成两半,这让祥林嫂精神上极度恐惧。号称“善女人”的柳妈,实际上并不善良。她怀疑祥林嫂是自愿要改嫁的,撞头不过是做做样子。她四处宣扬两人的对话,导致人们又来嘲笑祥林嫂头上的疤。让祥林嫂在丧子的悲痛之上又压上了一层耻辱感。这让祥林嫂更深地被人性之“恶”伤害到。所以,她后来不再与人交谈,精神痛苦无处宣泄,坠入无边的深渊,又加之以被锯两半的深忧,求生不得,求死不能,既无活路,也不敢死,最终祥林嫂的精神世界不堪重负,轰然倒塌。

生4:我认为鲁镇人的冷漠嘲讽是关键情节。鲁镇愚昧冷漠的社会环境给祥林嫂极大的心理创伤。祥林嫂反复诉说自己的故事,她内心渴望通过诉说消解自己的痛苦。但是她并没有得到真正的同情,人们听完祥林嫂的故事,只是叹息一番,就满意地去了。没人真诚地劝解安慰祥林嫂,所以祥林嫂只能不断地讲故事,希求得到一点点理解安慰,可是最终人们还是厌弃了她的故事。他们对祥林嫂的鄙夷和厌弃,让祥林嫂再次体会到人心凉薄。她无处倾诉自身的痛苦,只能“独语”反刍悲伤。甚至,后来连独语也没有了。文中说她开始“单是一瞥他们,并不回答一句话”到后来“独语似的说”再到后来以至于“整日紧闭了嘴唇,不说一句话”。周遭的白眼,东家的厌恶,祥林嫂别无他法只能对鲁镇人冷漠以待,她将痛苦深深压在心底,无人消解,精神状态逐渐麻木。

师:综上所述,鲁镇的人从封建礼教、迷信愚昧、人心薄凉等角度一步步地践踏、侮辱和伤害着祥林嫂。从曲线图来看,对祥林嫂最致命的打击是她捐门槛之后仍被拒绝触碰祭品。文中省略了祥林嫂捐门槛之后四婶的反应和四叔四婶就祥林嫂捐门槛一事的谈话。舞台上,为了故事的流畅,话剧需要把小说省略这一典型细节直观地补充出来,呈现在给观众。请同学们根据上下文,合理想象补充出四婶的反应,并为四婶和四叔设计一段对话。

学生设计示例:

设计依据:祥林嫂捐了门槛之后,神色舒畅。冬至祭祖时,她做得更卖力,甚至坦然地去拿酒杯和筷子。可以看出,四婶当时的反应,一定是让祥林嫂以为自己捐了门槛之后已经赎过罪了。据此,我们设计四婶的反应是她默许了祥林嫂可以触碰祭品。但是后来在准备祝福的祭祀品时,四婶在祥林嫂拿酒杯和筷子时大声制止,说明是四叔要求四婶不准祥林嫂碰祭品的。

四婶(有点怜悯地):祥林嫂,你也是个苦命人,我看你最近气色倒好了些,既然已经赎了罪了,以后不要多想,就在这院里安心做活吧。

祥林嫂(长抒一口气,神色放松许多):谢谢太太。

四婶转头回到屋里跟四叔谈论祥林嫂捐门槛的事。

四婶(高兴地):老爷,今日祥林嫂告诉我她捐了门槛了,我看她这两天眉目舒展了许多,干活也麻利了。

四叔(蹙眉 不满):哼!伤风败俗的女人,捐了门槛也是不干净的。她两个老公都死了!这种人总归是不祥的!她干活麻利是好事,但是祭祀时一定不能让她沾手,不然会坏了我们一年的好运气。

四婶(顺从 点头):好的,老爷,明白了。

师评:同学们的对话设计契合人物的语言习惯和性格,与后文的故事情节衔接自然,典型细节以小见大,滴水反射阳光,揭示了主旨。“伤风败俗的女人,捐了门槛也是不干净的。”一句话终结了一场希望,也终结了祥林嫂的一生,直观展示了封建礼教对人性的打压与摧残,令人过目不忘。

学习任务二:探究人物性格悲剧 编写个人心理独白

祥林嫂捐门槛之后,四婶再次阻止祥林嫂碰祭品。这次之后,祥林嫂的精神越发不济了,很胆怯,怕黑夜,怕见人。不到半年,头发也花白了,记性尤其坏,最终被赶出去了。祥林嫂捐门槛后仍不被允许碰祭品,此时,课文对她仅有外貌描写。话剧舞台需要浓墨重彩地刻画祥林嫂此时内心的癫狂状态。请你为人物设计内心独白,展现祥林嫂的心理崩溃过程。

师:请同学们根据文本,讨论祥林嫂性格如何,隐忍坚韧还是温顺软弱?

生5:祥林嫂是一个温顺的人,她总是顺着眼,即便她被卖改嫁,亲人相继离世,也没有见她抱怨。

生6:祥林嫂是一个软弱的人,人家不让她碰祭品,她就崩溃了。不碰祭品歇着不就好了吗?

师:从你们找到的细节来看,祥林嫂好像是软弱的,有没有同学有不同的看法?

生7:我认为祥林嫂是一个坚韧的敢于反抗命运的人。文中写她刚到鲁四老爷家的时候“脸色青黄”,可能经常吃不饱,后来人们才知道她有一个“严厉的婆婆”,她估计遭受了婆婆的虐待。但她没有屈从于命运的安排,反而勇敢地从婆家逃出来到鲁镇做工养活自己。从这里可以看出祥林嫂不是一味顺从命运的,她是敢于向命运反抗的。

生8:我认为祥林嫂是一个坚强的人。在被婆家卖到山里贺家时,文中写“她一路嚎,骂,抬到贺家墺,喉咙已经全哑了”,到了贺家之后,“她就一头撞到香案角上,头上碰了一个大窟窿,鲜血直流”,她没有顺从被婆家卖的命运,拼死反抗。

师:你阅读得很仔细,还能找到文中细节展示祥林嫂的性格吗?

生9:文中说“幸亏有儿子,她又能做,打柴摘茶养蚕都来得,本来还可以“守着”。从这可以看出在贺老六去世之后祥林嫂,并没有一蹶不振,而是积极地含辛茹苦抚养儿子,所以她并不软弱。而且祥林嫂还很容易满足。在鲁四老爷家整天地工作,她口角边反倒有了笑影。

生10:面对鲁镇人对她伤疤的嘲笑,祥林嫂瞪着眼睛,不说一句话,可以看出祥林嫂的倔强。她并没有因鲁镇人的嘲讽而屈从,否定自己。

师:同学们所说的有一定道理,看来祥林嫂并不像我们印象中的那样温顺懦弱。她身上具有那个时代很可贵的反抗精神。那为什么祥林嫂没有反抗到底?她明明看到堂伯已经来找他,她依然留在鲁四老爷家,为什么她不再次逃走呢?

生11:因为她无路可走。可能祥林嫂只认识卫老婆子,她不知道还有什么地方可以生存。还有可能她虽然有一定的反抗意识,但并不彻底。因为,她骨子里还是有出嫁从夫的观念的。她找的中人——卫老婆子,也是婆家人很熟悉的同村邻居家的女儿。可见,她并没有想过也没有勇气彻底离开。所以,当他被婆家人发现的时候,实际上她心理已经做好了被绑走的准备。

师:综合同学们的讨论意见,我们可以看出祥林嫂性格坚韧,也有一定的反抗意识,但又受限于时代的影响,她的反抗有很大的局限性,并不彻底。那么,祥林嫂的悲剧命运与她的性格是如何共生互动的呢?

生12:正是这种反抗的不彻底性最终导致了她的死亡。通过柳妈,她知道捐门槛可以赎罪。这给身处绝境的人带来了最后一道希望。带着希望她努力工作快一年。当她攒够了钱后,立即去捐门槛。她做活更卖力,希望通过劳动得到鲁家的认可,希望能够有尊严地活下去,这是她对命运的反抗。但是没有用,捐了门槛,卖力地干活,她仍然是改嫁失了贞洁的女人,再一次不被允许碰祭品。由此,她的精神支柱轰然倒塌,祥林嫂放弃了反抗,眼神失神,精神开始不济。

师:是的,祥林嫂反抗了悲凉残忍的命运,但她最终在命运面前败下阵来。哀莫大于心死,她屈从了命运,走向了悲剧的结局。塑造祥林嫂这个悲剧人物,我想鲁迅想让读者看到的正是她反抗的不彻底性。她的反抗是盲目的,孤独的,是徒然的挣扎,找不到真正的出路。性格决定了她悲剧的命运。作者正是想用祥林嫂的悲剧来唤醒当时的民众,只有与封建礼教、迷信愚昧做彻底的斗争,才能为广大女性走出一条活路。