情境导学对课标,文学阅读有创意

作者: 陈羽 杨祥明

摘要:文学作品阅读教学要重视与新课标学习任务群对接,根据新课标理念和学情实际,开展情境化教学设计,引导学生在阅读学习中进行发散思维,有创意地个性化理解文本中人物性格品质和思想情感。要紧扣文本特点确定教学目标,创设真实生活情境,明确学习任务,以任务驱动学生自主、合作、探究性学习。分三步开展情境教学和创意阅读:问题激趣,梳理感知文本内容;创建档案,引领学生深度探究;情境留白,拓展学生想象空间。

关键词:散文阅读;情境创设;创意理解;思维训练

【设计背景】

《回忆我的母亲》是统编初中语文教材八年级上册第二单元的一篇教读课文,是一篇经典的散文名篇。作为回忆录,它是一种文学体裁,着重回忆母亲的生活经历和性格品质,综合运用了叙述、描写和抒情等多种表达方式,内容真实,情感真挚,语言朴实无华。但是,文本篇幅较长,内涵丰富,教学容易陷入平淡和冗长,使课堂沉闷、低效。

为了激发学生阅读文学作品的好奇心、求知欲和想象力,进而焕发学生探索的情趣,应当结合新课程标准的理念和要求,开展与新课标对标教学设计,切实培养学生语文核心素养,特别是思维和语言两方面的素养。根据《义务教育语文新课程标准》的要求,阅读教学有三大任务群,其中文学作品阅读与创意表达,是发展型学习任务群的第二大学习任务,强调要在语文实践活动中,培养学生个性化审美体验、提高审美品位、表达独特体验与思考等语文能力。这就需要语文教学设计突出以下几个特点:

一是要创设生活化情境,增强学生阅读学习的实践体验感。如何创设生活化情境,关键是情境设计的真实性和实践性,能够有效激发学生的好奇心、求知欲和想象力,激发学生探究性阅读的兴趣,培养学生阅读理解能力和运用知识解决生活问题的能力。

二是创设的生活情境要体现整体性和一致性。就是情境中的多个任务要构成一个整体,并且前后一贯,使整体阅读在一个大情境下,完成多项生活化的实践任务,培养学生整体审美能力,提升审美品位。

三是设计情境任务要具有探究性和趣味性,以培养学生个性化体验思考能力,彰显其表达的独特性和创造性,发展学生创新思维能力,提高其思维素养和语言素养。

通过情境化教学设计,引导学生借助情境,理解作者的博大情怀,学会品悟朴实语言中的深挚情感——母子之情和革命情怀。

【学情分析】

义务教育阶段五六年级和七年级阅读教学,已经开展了大量的阅读任务群教学,主要是开展“实用性阅读与交流”的阅读教学,学生对记叙文、说明文等实用文本的阅读理解具备了较为充足的知识积累,学生结合生活情境阅读理解和运用知识解决真实问题的方法和能力,奠定了较为扎实的基础。但是,作为阅读教学的第一个任务群,侧重培养学生对文本信息获取、概括归纳和交流表达能力,学生的个性化阅读体验和思考,有创意表达的能力还是比较薄弱,需要借助第二个阅读教学任务群的教学设计,系统、有序地开展文学作品的阅读教学,培养学生结合自身生活经验,进行个性化的体验、思考和理解,逐步培养学生有创意地表达自己的独特感受和思考,从而发展学生的发散思维能力和语言表达能力。

为此,本课例设计了“自学积累”“情境导读”“实践运用”“拓展延伸”四个环节,安排两个课时,分别完成两个环节,有效地训练学生基于情境创设的阅读理解和创意表达的能力,理解作者朱德与母亲之间的真挚情感,感受母亲的优秀品质和朱德的革命情怀,培养学生品味朴实语言中蕴含深厚情感的能力。

【学习目标】

1.熟读课文,掌握并积累字词知识。

2.学习理解朱德母亲的品格,感受母子情深。

3.在平常琐碎的叙事中感受母亲的性格特点。

4.品味平实语句当中的丰富内涵,训练创意表达能力。

【任务实施】

任务一:问题驱动,自读积累

活动一:情节激趣,自读文本

从课外阅读《红星照耀中国》的情节引发学生阅读兴趣。在《红星照耀中国》斯诺纪实文学中,有这么一些话“在南方几年中,他领导‘赤色联军’打数百次小仗,数十次大仗……他一再证明自己胜过敌方任何将军。他无疑地在游击战中培养了中国革命军队惊人的战斗力”,要求学生带着这种好奇心,自主阅读文本《回忆我的母亲》,梳理多个故事内容,探寻朴实中的关键词语,积累有关词语的知识,初步感知文本内容和作者与母亲之间的情感。

布置任务:小组合作学习,归纳有关词语及其含义。学生自己布置字词积累作业。

活动二:情境预设,初步感知

朱德的故里四川仪陇县马鞍场开发了一系列旅游景点,其中有朱德母亲的墓,墓旁有个石碑,刻着这篇课文的全文。现在景点推出最新设计,希望从朱德的这篇文章里提取信息建一个档案卡,好让游客能一目了然地快速了解朱德的母亲。并结合朴实语言和关键词句,获取个性化体验和思考,有创意地表达自己的独特理解。

小组合作学习探究,归纳整理散文叙述的几件事,划出关键词句。

在教师的点拨下,初步感知朱德母子深情和母亲的性格品质,理解朱德的革命情怀,为深度学习和情境化解读奠定基础。

任务二:情境引领,深度学习

(课堂师生充分互动,完成情境化任务)

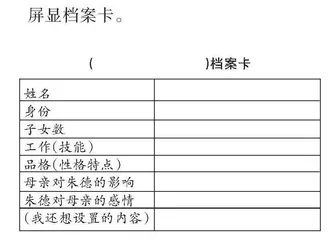

活动一:师生互动,共建档案

师:朱德的故里四川仪陇县马鞍场开发了一系列旅游景点,其中有朱德母亲的墓,墓旁有个石碑,刻着这篇课文的全文。现在景点推出最新设计,希望从朱德的这篇文章里提取信息建一个档案卡,以便游客能一目了然地快速了解朱德的母亲。旅游景点提供了如下档案卡内容,请大家合作完成,并提出你们的建议:

1.从文本中提取信息,尽量用原文填写档案卡。

2.重点概括事例和品格,体现母亲和朱德的母子情。

3.提出新的栏目内容,丰富档案卡。

师生就档案卡内容进行讨论,要求学生从文本阅读中探寻答案,或者在字里行间寻找依据。让学生在这一情境任务的驱动下,带着好奇心、求知欲,发挥想象力,进行阅读,学习运用阅读所得知识,有效完成真实生活情境中的任务,体现了“让学生在实践活动学习语文”的新课改理念,达到学以致用、学用结合的目的。

屏显档案卡。

通过小组合作探究后,师生共同讨论、完成档案卡的内容,也能借此检验学生独立思考、个性化体验和创意表达的思维和语言运用能力。

生1:我说“姓名”,在课文“预习”里说到他的母亲叫“锺太夫人”。

师:善于借助“预习”理解课文,方法有效!那她有没有全名?

生1:书上没有说。

师:老师翻查了很多资料都没有查到她的全名,只有姓“锺”,死后为了表示对她的尊重,尊称“锺太夫人”。旧社会,女性因为地位低下而没有真实姓名,这在文学作品中也出现过,如《朝花夕拾》中的阿长名字怎么来的?

生(齐):沿用了上一位女工的名字。

师:例如《祝福》中的祥林嫂,用的是——

生(齐):丈夫祥林的名字。

师:知道姓名了,那“( )档案卡”填锺太夫人还是朱德母亲?

生(齐):朱德母亲档案卡。

生2:这篇文章是对母亲的追忆,填“朱德母亲”更能体现作者回忆录的文体特点。

生3:我认为填“朱德母亲”更亲切,也更能表达朱德对母亲的思念之情。

生4:游客可能不知道“锺太夫人”是谁,说“朱德母亲”一目了然。

生5:我也认为要填朱德母亲。因为这个景点只是朱德故里系列景点中的一个,应该和朱德联系起来,体现纪念馆的整体性。

师:大家观点一致,但理由各异,又能言之成理,体现了大家个性化的体验和感受,也是一种发散思维和整体思维的训练。再来看看她的身份。

生6:我填“佃农”,课文第二自然段第二句话“我家是佃农”。

师:“佃农”是什么意思?

生6:课下注释说是旧时农村中自己不占有土地,以租种土地为生的农民。佃农将收成的大头交给地主,是非常贫穷的。

生7:“佃户家庭的生活自然是艰苦的”,说明生活一直很艰苦。“世代为地主耕种,家境是贫苦的”,“贫苦”就是又贫穷又苦难,“世代”说明世世代代都如此。

师:这是一个穷人被压迫、被剥削的时代。你们能从朴实的字里行间,了解人物的身份和生活状况,并且言之有理,思维活跃……继续填表。

生8:“子女数”应该是13个。因为课文说“母亲一共生了十三个儿女。”

生9:我填“工作(技能)”是煮饭、种田、种菜、喂猪、养蚕、纺棉花、挑水挑粪,我的依据在课文第四段最后一句。

生10:从课文“母亲亲手纺出线”,还可看出母亲会“纺线”。

师:他们说的是具体工作和技能,说明母亲干的活多,突出了母亲的什么特点?

生(纷杂地):母亲是个好劳动,体现了母亲的勤劳和艰苦。

在初步理解母亲的基本情况后,进一步引导学生朗读重要片段,品味关键词语,培养个性化思考和创意表达的思维能力和表达能力。为完成情境化任务——理解母亲的思想性格做铺垫。

学生齐读片段:“母亲是个好劳动。从我能记忆时起,总是天不亮就起床。全家二十多口人,妇女们轮班煮饭,轮到就煮一年。母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花。因为她身体高大结实,还能挑水挑粪。”

师:你认为文段中哪个词最有表现力?大家可以各抒己见,畅所欲言。

生11:我认为是“还要”。母亲每天煮了二十多口人的饭后,接着还要做这么多家务活,这就突出劳动量很大、很辛苦。

生12:“总是天不亮就起床”的“总”和“就”,说明母亲每天起得比鸡早,趁着夜色开始劳动,突出了母亲的勤劳,不怕吃苦。

生13:“还能挑水挑粪”中的“还能”体现了母亲还要干重体力活,这些本应是男人干的活,母亲都要干,有力突出了母亲的辛苦和勤劳能干,应证前面“母亲是个好劳动”的观点。

生14:“还能”说明母亲干重体力活也是自愿的,这是母亲优良品格的表现,具有家庭责任感和吃苦耐劳的精神品质。

在这种自主合作探究过程中,学生的发散思维、个性化理解和创意表达等能力,都得到了有效的训练,彰显了语文新课改的精神。为了进一步理解母亲的思想性格和精神品质,可以安排朗读训练。为提高以读促悟的效果,可以采用添加语气词的方法进行朗读训练。

(屏显文段)

“母亲是个好劳动。从我能记忆时起,总是天不亮就起床。全家二十多口人,妇女们轮班煮饭,轮到就煮一年(哪)。母亲把饭煮了,还要种田(啦),种菜(啦),喂猪(啦),养蚕(啦),纺棉花(啦)。因为她身体高大结实,还能挑水挑粪(呢!)。”

学生个人朗读和齐读相结合。顺势引出语言品味教学。将语言品味、情感品悟融为一体,结合生活化写作的特点,帮助学生理解平实语言对于表达深情的作用,也是训练学生表达能力的重要方法。

师:从这短短一句话,你感觉朱德的语言风格是怎样的?

生15:语言朴实无华、简洁明了。

生16:而且有深厚的情感,爱母亲的情感。

师:仅仅一个“还”就藏着这么多可挖掘的深意。文中很多句都有“还”字,请你找出来读一读,并简单品一下。

生17:“母亲亲手纺出线,请人织成布,染了颜色,我们叫它‘家织布’,有铜钱那样厚。一套衣服老大穿过了,老二老三接着穿还穿不烂。”“还”字看出衣服结实,惊叹母亲能干。