挥起化“无形”为“有形”的魔法棒

作者: 蒋文学

摘要:《琵琶行并序》这首长篇乐府诗,抒写了琵琶女的悲情经历和诗人的人生感受。基于“新生态”理念和“四读三境”教学法备教此文,通过感知初读、情感诵读、思辨悟读、妙笔赏读,重点赏析音乐描写语句,锚准化“无形”为“有形”的艺术技巧,把握通感、比喻、叠词、摹声、顶针、夸张、想象、衬托、侧面描写等技法,引导学生逐步感受、说出、写出文本之美,深入积淀和品味历史文化的精髓。

关键词:新生态;无形;有形;技巧;四读三境

《琵琶行并序》是统编本高中语文必修上册第三单元第8课的三首古典诗歌之一。它是一首长篇乐府诗,抒写了琵琶女的悲情经历和诗人的人生感受。诗歌描写音乐的手法高超奇妙,运用了多种化“无形”为“有形”的艺术技巧。学习时,注意掌握描写方法,探究诗人和琵琶女境遇的相似点,品味诗人的人生感悟,挖掘其时代价值,增强文化自信和生命意识。践行整体性、系统性、生活性、融合性和数字性的“新生态”理念,彰显合作、交流、思悟和融通的文化特质,锚准化“无形”为“有形”的艺术技巧这一切入点,撷用“四读三境”教学法,统整创设优化教学,有序有力有效地开展读写,引导学生披文入情,细读品鉴,联线成片,触类旁通,从“这一篇”而知描绘“无形之物”“这一类”的特点和技法。

一、初备,精研教材罅隙出

有时,一篇文章仿佛偌大一个煤块,整体上严丝合缝,无法下手。你挥一锤子用力砸去,只溅得一身一脸的煤屑煤灰。如果不焦不躁,目光如炬,查找到煤缝子,那么耐心地沿着它,只用一枚小钉锤,叮叮当当,敲敲打打,就会使它“謋然已解,如土委地”。

(一)研析文体,掌握特点

歌行是乐府诗的一种。此外,还有吟、曲、引等。乐府诗的语言简单易懂,以口语为主,亲切朴素;押韵灵活,句式多样;诗句有三言、四言、五言、六言或杂言;善用对话或独白来刻画人物形象;具有浪漫主义色彩。自命新题写时事的新乐府,创始于初唐,到杜甫时大有发展,后来由白居易、元稹等发扬其写作方法,并确定了新乐府的名称。

(二)概述内容,统摄全篇

诗歌第1段,写送客夜闻琵琶声。开篇七字点明时、地、人、事,拉开了故事序幕;接着撷取红枫叶、白荻花这富有秋季特征的植物,渲染萧瑟凄凉的氛围;然后四句述写触景生情,寄寓离愁别绪。

第2段,写巧遇倡女听演奏。这是诗歌的主体内容。作者运用叠词、拟声词和形象贴切的比喻以及丰富的想象,描摹琵琶女高超的弹奏技艺以及乐曲动人心弦的感染力。

第3段,写妇诉身世伤遭遇。借过渡句“沉吟放拨插弦中”转入描述琵琶女自叙悲欢炎凉的情境。春光易逝,世道无情,老大徒伤悲。

第4段,写躬思命运深感慨。诗人赏曲共鸣,情不自禁地发出旷世慨叹。

第5段,写重闻琵琶湿青衫。琵琶女的复弹悲切哀婉,听客无不动容伤怀,诗人情到“伤心处”,泪湿青衫。

此外,梳理重点文言词语、成语、典故和文化常识,以助于结合语境理解诗歌内容和记忆相关知识。如贾人、迁谪、掩抑、霓裳、六幺、银篦、去来、杜鹃啼血等,再如文化常识中有关官职任免升降的词语:拜、除、擢、迁、谪、黜、去、乞骸骨、孝廉等。

(三)上溯背景,了解社会

元和十年(公元815),藩镇势力在长安街头刺死唐朝宰相武元衡,刺伤御史中丞裴度,导致朝野一片混乱。白居易当时担任陪侍太子的闲职——东宫左赞善大夫,无权过问朝政,但他义愤上书,力谏严查凶手。此举有越级之嫌,兼以诗人平素多作讽喻诗,得罪权贵,因此被贬为江州司马,这属于变相发配。遭贬第二年,他创作了《琵琶行》。诗前小序便概述了当时的写作背景。

(四)知人论世,熟知作者

白居易,唐代现实主义诗人,字乐天,晚年又号香山居士,生于河南新郑,祖籍太原(今属山西)。29岁中进士,有“兼济天下”的胸襟,多次上书针砭时弊。他主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,倡导新乐府运动。诗作题材广泛,形式多样,语言通俗平易。世称“诗魔”“诗王”,官至翰林学士、左赞善大夫。今存诗3000首,著有《白氏长庆集》,代表作《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

(五)静思导读,细阅提示

单元导读指出:逐步掌握古诗词鉴赏的基本方法,认识其当代价值,增强对中华优秀传统文化的传承意识。学习提示指出:注意琵琶女和诗人境遇的相通之处,体会诗人抒发的人生感慨。重点欣赏音乐描写和景物描写的妙处。学习本诗要围绕“鉴赏写法”这一重点,将探究化“无形”为“有形”的描绘技法作为切入点、煤缝子,进而准确把握作者的情感态度,感受诗歌意境和精神世界的魅力。为此,要树立科学的学习观,优选学法教法,指导学生选择恰切的赏析角度进行梳理、比较和探究,撷取适当的表达方式阐述自己的认识见解和研究成果,不断提高读写践悟能力,逐步培养语文学科核心素养。

(六)问题导向,抓住肯綮

精心创设问题情境,激疑促思,批文入情,研讨写法。通过联系上下文语境、诗人情思、诗文主题和社会背景、写作意图,并依据一些修辞格、描写手法来揣摩语句含义,重点梳理和探讨、整体系统地把握化抽象事物为具象有形的描绘技法。学习诗文有的放矢,围绕以下问题进行思考与探究:

1.第1段为什么描写秋夜送别的情景?

明确:交代时、地、人、事,即在秋风萧瑟的夜晚,浔阳江边,送别朋友;渲染了萧瑟冷落的环境氛围,奠定了凄凉忧伤的感情基调。

2.第1段是怎么烘托这个“惨”字的?这样描写有什么作用?

明确:暮色苍茫,友人惜别忧伤;丹枫白荻,秋风飒飒,更显凄凉冷落;闷酒对饮,没有音乐助兴,更添悒郁落寞的贬谪之苦。最后借冷月浮影、迷蒙秋江,烘托诗人和朋友默然相对、黯然神伤的愁闷情景。

3.第2段采用了什么技法将抽象无形的音乐描绘成形象可感的实体形象?这音乐描写有什么作用?

明确:运用比喻,以形写声,以声喻声。如“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”写出了音乐沉重舒长和轻细急促的特点;“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”写出了音乐错落有致、清脆圆润的特点;“间关莺语花底滑”写出了音乐婉转流利的特点;“幽咽泉流冰下难”写出了音乐低沉凝涩的特点;“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”写出了音乐激越雄壮的特点;“四弦一声如裂帛”写出了音乐戛然而止的凄厉特点。运用比喻化无形为有形,化抽象为具体,化腐朽为神奇,形象生动;运用叠词、拟声词,如“声声、嘈嘈、切切”等,以声写声,化生为熟,既富有节奏感和音韵美,又加强了语意;运用顶针,如“凝绝”,使得音节复沓,语意连绵;运用联想和想象,如描写玉珠、莺语、冰泉、银瓶、铁骑、裂帛等叠加意象,频繁激活人的视听嗅触等感官神经;还用了正面描写和侧面描写,正面描写如“转轴拨弦”“低眉信手”“轻拢慢捻抹复挑”等,侧面描写如“主人忘归客不发”“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”“江州司马青衫湿”等,正侧结合,奇正相生,效果显著,感人肺腑。诗人浓墨重彩地描写音乐,表现了琵琶女绝妙的演奏技艺和超拔的艺术才华,为后文的抒情喟叹做好了铺垫。于是,主题句“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”便顺势结蒂而出,具有丰富而深邃的内涵。诗人的怀才不遇、义谏被贬也显得格外悲切动人,令人同情钦佩。

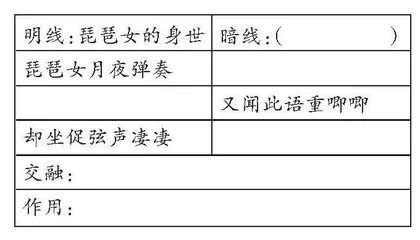

4.谈谈本诗所采用的明暗双线结构及其作用。

明确:明线描述了琵琶女的身世遭遇,写琵琶女月夜弹奏、凄凉话身世之苦、却坐促弦语凄凄;暗线抒写了诗人的感受,诗人倾听琵琶曲和身世语,翻作《琵琶行》。最后两线交融于“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!”的千古悠悠喟叹之中。双线相辅相成,经纬交织,使得诗歌结构严谨,内容紧凑,形象鲜明,感情饱满,主题深刻而突出。

二、再备,统整教法妙径开

(一)依标据本,确定目标重点

新课标学习任务群5:1.学习目标与内容(2)指出:“根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。”为此,教学设计基于文本细读和独立思考,阅读借鉴教师教学用书、名师教案和省部级优课等创意亮点,萃取人文知识精华,将之熔为一炉,确定以下学习目标:

1.了解作家作品和创作背景。

2.理解重要词语含义,梳理明暗双线结构。

3.鉴赏诗歌语言,赏析音乐描写技巧。

4.找出人物相同点,领悟诗歌主题,探讨时代价值。

注重以“写法”为抓手,充分调动学生的知识储备、阅读经验和情思积淀,循着“送客”“赏乐”“聆诉”“慨叹”的心理轨迹,由浅入深地探究音乐描写化“无形”为“有形”的魔法妙技,把握作者采用的明暗双线结构及其作用,逐渐熟悉诗歌从语言到情思、自个性到共性的思维过程。经博采萃取,确定学习重点和难点:鉴赏诗歌语言,赏析描绘音乐的技法;领悟诗歌题旨,探讨时代价值。

(二)备好学情,选用有效教法

中学生喜欢阅读诗歌,但缺乏鉴赏古典诗歌的知识和技巧。为此,需引导学生运用反复朗读、自主探究、分组讨论等方法深入学习,品析语言,感受音乐之美,领悟凄美之情;教学设计则采用“四读三境”教学法,即感知初读、情感诵读、思辨悟读、妙笔赏读。通过重点选择、指向鲜明的朗读,由浅入深,自淡至浓,层递升阶,品情悟旨,使学生逐步达到和欣然享受三种审美境界:感受文本之美、说出文本之美、写出文本之美。于是将读写联姻,知行结合;将思维过程充分展示,使生成活力尽情绽放;清晰有效,最终达成“审美鉴赏与创造”“思维发展与提升”的能力培养目标。

安排学生自读文本,找出描述听琵琶的经历和感受的语句;整体把握诗歌内容,以弹奏前、弹奏中和弹奏后为序分层探究。至于赏析写作技法,体味作者情怀,理解诗歌主题等,学生未必完全到位。这需要引导启发,反复诵读,品味涵咏,读懂诗意,读出情感,逐渐深入理解主旨;通过分组讨论、代表展示、补充点拨、师生互动来掌握诗歌丰富而深邃的情感内涵。

(三)思考探究,漫溯诗意深处

1.找出诗人和琵琶女的相同点。

明确:二人都来自京城,琵琶女本是京城女,诗人去年辞帝京;都才华出众,琵琶女是名噪长安的艺人,诗人是文才卓异的作家;如今都落魄失意,遭受冷落,琵琶女因年长色衰而嫁给重利薄情的商人,诗人因直言进谏而遭贬僻壤。类途而同悲,作者以如椽之笔,作《琵琶行》,在中华古典诗文长廊中塑造了悲情感人的“沦落人”形象。

2.如何理解诗歌结尾处“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”?

明确:如此作结,既突出了音乐魅力,又承接了第2段对琵琶女演奏的细致描写。“青衫泪”表明了诗人的沦落身份,“泣下谁最多”上承诗句“同是天涯沦落人”,诗人同情琵琶女的悲苦命运,更是借题发挥为自己的忠谏遭贬、壮志难酬而悲泣。

3.借助图书资源、网络媒体,搜集并且分析一些诗文实例,谈谈描绘“声音”(音乐)化“无形”为“有形”的技法。

明确:“声音”无影无形,不可目睹或触摸,转瞬即逝,描绘难度较大。

历览前贤诗文,他们通过通感、比喻、夸张、叠词、摩声、想象、映衬、侧面描写等艺术手法,从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉多个感官角度,把声音描绘得生动形象,鲜活逼真,将“无形之物”化为“有形之物”。例如:

通感比喻,赋形于声。描写《梦中的婚礼》这首钢琴曲时化听觉为视觉:在梦之国的边境,一堆篝火冉冉升起。描写《高山流水》时将听觉化为嗅觉、视觉、触觉:好似一股清香扑面而来,又好似一股清泉流入心田,给炎炎酷暑带来一丝清凉和快意。