义教新课标与中考命题的一致性研究

作者: 陈兰燕

摘要:对比义教新课标和PISA在文本材料、情境设置、题目设计方面的共性特征,分析2022-2023年中考非连续性文本试题发现,文本材料来源广泛,文本之间逻辑性强;情境设置真实性、结构化水平高,题目设计进阶性特征明显,契合学业质量水平描述。基于此,非连续性文本教学与备考应着力在课程资源拓展、真实情境创设、进阶性学习任务设计上进行探索。

关键词:课程标准;非连续性文本;中考命题

2011年版和2022年版《课程标准》第四学段明确要求“阅读由多种材料组合、较为复杂的非连续性文本,能领会文本的意思,得出有意义的结论”,非连续性文本成为语文课程的重要教学和考试内容。本研究结合近两年中考非连续性文本试题相关数据,从“文本材料”“情境设置”“题目设计”三个方面,探讨新课标命题要求和中考命题之间的一致性水平及改进策略,为改善教学评一致性水平提供参考和借鉴。

一、中考语文依标命题的理念要点

(一)文本材料

新课标提出“命题材料的选取要具有时代性、典型性和多样性”“能够体现问题或任务的对象、目的与要求”“能够启发学生调动既有知识和资源解决问题、完成任务,能够为学生解决问题、完成任务提供背景材料或知识支架”[1]。分别从材料的选取特色、任务指向、策略支架三个方面做了明确指导,跟PISA阅读测评有相通之处。PISA阅读样题文本材料高度重视生活化、应用性和实践性,如2018年阅读测评“拉帕努伊岛”单元由教授博客的网页、书评和在线科学杂志的新闻报道三个文本构成,学生依据阅读材料的任务要求和驱动问题,调动认知策略,既要回答单个文本问题,也要整合所有文本信息回答问题。

(二)情境设置

新课标强调核心素养是学生在“积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来”,“命题应以情境为载体,依据学生在真实情境下解决问题的过程和结果评定其素养水平”。从阅读目的角度指引命题设置三类情境:日常生活情境、文学体验情境、跨学科学习情境[2]。相当重视情境因素的PISA阅读测评,2018年样题的每个单元都从一个具体的真实情境开始,这些情境与学生的现实生活和学习关系密切,例如“牛奶能不能喝”“如何照顾家禽”“搜集材料为即将开始的讲座做准备”。学生依据情境描述的阅读总目标,采用合理的阅读策略开展认知活动,既能测试出真实的阅读能力,也有利在真实生活情境中建构自己对材料信息的理解能力。

(三)题目设计

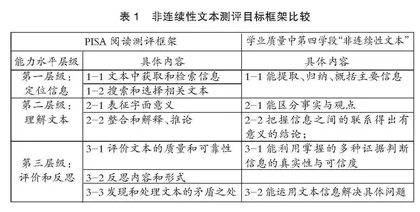

命题需要通过题目设计各种特定的任务,引出学生各种不同的反应或表现,推断学生在学业成就方面的表现水平。因此要把握学业质量标准中各测评领域相关水平的具体含义,以此确定中考测评方向、内容领域、任务类型和难度。新课标“学业质量”进行了分学段描述,水平区分相对模糊,PISA2018年阅读测评框架认知维度包括定位信息、理解、评价和反思三个层级,每一层级下又划分了更具体的认知层级。将新课标相关表述与PISA阅读测评框架进行对标,有利于更加精准地把握中考题目设计的认知层级,如表1所示:

从上表的对比分析来看,命制“非连续性文本”试题,不仅要从文本类型的角度考虑文本特性,也要从阅读认知过程和认知层级的角度考虑情境创设和问题设计;题目考查的认知层级尽量覆盖以上五个水平,以全面评价学生做答过程中的认知水平。与此同时,需要注意的是,PISA阅读测试是去文化背景的,中考非连续性文本的命题则需要贯彻“立德树人”的基本要求,体现民族文化特色。

二、中考非连续性文本试题概况

(一)文本材料兼顾多元性、逻辑性

非连续性文本的语料安排,包括材料的选择和组织两个方面,二者并非完全分离。

1.文本材料来源多元化

文本材料的内容和形式体现测评的理念和方向,反映现实生活,追求形式创新,也积极融合时代潮流。

第一,涵盖题材丰富。选材既注重中华优秀传统文化、革命精神的继承,又弘扬新时代的理想信念,既考虑到社会的和谐多元,又涉及到自然的心灵润泽。如2023年嘉兴卷以创新方式让“非物质文化焕发新采”,广西卷“中国水稻文明”关注粮食民生,扩大了学生的文化视野。

第二,呈现形式多样。2023年文本类型包括数据图表、图示、图片、脉络图四个大类,每一类又分为不同亚类,如图示类包括生活场景图、逻辑关系图、地形图、徽标等,脉络图类包括清单、探究单、流程表等。四个大类和亚类的多样化,具有不同的视觉冲击力,能有效避免学生审美疲劳,还从不同角度考查学生的解读和表达能力。

第三,突显地域和时代特征。一方面,突出本土特色,引导学生关注地域的未来发展。2022年北京卷涉及北京学生劳技课程和劳动实践活动课程的实施与规划,反映学生亲历北京劳动教育发展的基本面貌。另一方面,立足当下,与时俱进,从社会热点中择取材料,注重创新传统文化以呼应时代精神。2022年枣庄卷开展“双减下课外阅读调查”呼应社会改革,2023年山西卷用“数字技术赋能传统文化”,具有极强的时代意义。

2.文本材料组织逻辑性强

践行新课标的命题者,尝试超越多则材料围绕一个话题展开的静态关系,以动态的组织方式建立自然而富有张力的关联。

其一,遵循文本阅读逻辑,材料组织指向同一目标并体现逻辑关联。2022年宁波卷以班级开展讨论活动为明线,理解“真正的朋友”为暗线,先后提供了话题讨论背景,网络调查报告的备用说明,发言人讨论规则的简要说明表,以对话形式呈现讨论的内容记录。四则材料高度关联,层层推进,还原一个学生聚焦话题自然讨论的过程。

其二,遵循问题解决逻辑,材料组织源于阅读解决需要的过程。2023年温州卷充分遵照活动的真实性,提供“千年古港与龙泉青瓷关系”和“关于深度了解‘嫦娥工程’”两个活动方案,把探索活动所需实施步骤指导和课外资料作为“资料夹”置于任务之后,让学生根据任务需求自主选用。

其三,遵循思维发展逻辑,材料组织考虑文本间的异质性,提供竞争性信息。2023年重庆B卷提供“诗歌离不开意象”和“诗歌并非一定要用意象”竞争性文本,双方观点、论据可信度旗鼓相当,辨析难度大,学生越不能依据局部的表面信息直接做判断,批判性思维形成的张力也越强。

(二)情境创设追求真实性、结构化

1.以真实情境为导向,指向知识建构

相对于传统试题,真实情境下的任务更加真实和自然,学生与真实情境互动,在解决情境化任务过程中潜移默化地形成方法,发展思维。2022年杭州卷以台风“马勒卡”现实事件为情境,要求学生根据台风移动图,介绍台风未来几天的路径和强度。为解决提出的问题,学生不仅要掌握与台风移动有关的学科知识、文本理解能力、语言表达能力,还需将相关的知识、技能和思维方法整合,根据特定的情境任务要求加以灵活运用,以此建构解决问题的新知。

2.以结构化情境为引领,促进深度学习

命题者发挥结构化情境中核心任务和知识的统摄作用,促使学生联结内容“散点”,思考知识点间的逻辑关系和内在联系,形成知识网络,抵达深度认知,实现思维能力进阶。2023年温州卷创设跨学科学习情境,通过“认识探索者”“学习探索力”“做个探索者”三层情境,撰写一个与“千年古港与龙泉青瓷关系”或“嫦娥探月工程”有关的探究方案,形成一个螺旋式递进的学习单元。借助这个学习单元,探究有内在联系、有结构的问题和任务,从多角度、多途径、多学科对“探索”有关的知识与能力形成深度认识。

(三)题目设计凸显进阶性,呼应学业质量水平描述

1.匹配学业质量水平,激活认知反应

学业质量标准提供了清晰的测评目标,作为试题设计的方向指引。开发具体试题,必然要追求试题与学业质量之间准确匹配,引出不同认知过程和阅读行为,激活学生认知反应。PISA阅读测评附有试题与测评框架各要素之间的关系说明,如《超市通告》显示情境为“公共的”,文本形式是“非连续性”,文本类型为“指示”,测评目标指向“访问与检索:检索信息”[3]。在单个试题与测评框架关联性的勾勒中,最关键的是测评目标维度的确认。试题与学业质量水平分层次对应,能够准确评价学生的认知水平。如2022年昆明卷第25题“综合分析两幅图,说说发现”,测评目标指向“把握信息之间的联系得出有意义的结论”;2023年山西卷第16题“如何运用数字科技为濒临失传剧种的传承和发展‘赋能’?结合材料,提出建议并加以解释”,测评目标指向“能运用文本信息解决具体问题”。

2.契合能力进阶,考查高阶思维

各学业质量水平的实现,需要通过设计具有层次性、进阶性的试题,构建一套立体、可感的测评系统。对一组试题而言,不仅考查学生的认知过程,而且需要体现认知层级呈螺旋上升,应以高阶带动低阶。分析2023年舟山卷,可以看到:

四道试题尽可能保持与测评目标认知过程的准确对应,并且测评目标与试题之间保持适当距离,形成弹性对应。答案指向由局部文本再到全文本,认知过程的层级逐渐升高,这符合学生的阅读过程,也符合由易到难的认知规律,测评目标整体构成立体阐释。

值得关注的是,有些地域借鉴国际测评先进理念。如2023年重庆A卷,要求依据文本绘制“沟通漏斗图”,2023年金华卷辨析“写字坐姿示意图”与文本内容表述矛盾之处,分别指向PISA“评价和反思”认知层级中的“反思内容和形式”和“发现和处理文本的矛盾之处”,这些正是目前新课标非连续性文本测评框架需完善之处。

三、基于中考非连续性文本的教学与备考建议

“教学评”一体化体现出课程要素之间紧密的逻辑关联,中考语文测评对语文课程教学具有导向作用。综合以上研究结果,提出以下教学建议。

(一)打破传统文体界限,拓展课程资源

长期以来,教学的文本材料表现为两个特征:一是来源限于按照文学体裁划分的文学作品,如散文、小说、诗歌、戏剧等,或作为测试文体的记叙文、议论文、说明文等;二是作为学生解读的对象,重点探寻文本内容和形式的关系,抵达文本的深层涵义。这与学生真实的语文学习需要存在一定的距离,在真实生活情境中,人们面对的常常不是对单一的纯文本作解读,而是依据目标导向选择和参与各式各样的文本。非连续性文本教学资源都显贫乏,改变这种现状离不开教师对生活化资源的开发与利用。

基于核心素养发展新要求,有必要优化课程内容结构:一方面以教材为基点,延伸课程资源,将内容丰富、形式多样、种类多元的文本材料纳入教学实践,一方面开发生活中的教学资源,进行非连续性文本读用实践活动[4]。例如,学习教材的唐宋诗歌,借助“唐宋文学编年地图”平台,将诗人作品中提到的地名由点连成线,做成轨迹地图。学生能直观看到李清照一生漂泊路线正好是大宋朝廷的流亡路径,苏轼一生辗转各地,被贬与流放的足迹遍布北宋的大半疆土,深入体会到诗人深沉又悲切的爱国之情,或是坎坷中活出潇洒气度的人格魅力。又如新闻单元学习时,同样是颁奖新闻,找来“茅盾文学奖”的颁奖消息,与《首届诺贝尔奖颁发》进行比较阅读,理解新闻传达事实之外的新闻立场及“倒金字塔结构”,或是比对人民日报纸媒和新华社公众号上的新闻标题,感受新媒体风格。当然,也可以纳入跨学科文本内容和形式,提升学生处理复杂、不确定的文本信息的阅读能力。

(二)创设真实情境,强化问题驱动

情境教学将书本知识与生活世界融会贯通,为了某种教学需要设置完全真实的,或是凸显问题而加工改造的,或是专门设计而仿真的情境,依据问题导向,打破传统知识能力彼此割裂、相互独立的关系形态,把静态知识转变为动态的迁移和运用,在复杂的情境中建构分析解决问题的知识能力。

例如,开展“身边的文化遗产”项目化学习,其中涉及多项非连续性文本阅读能力。学生首先探寻身边的文化遗产,需要借助网络资料了解文化遗产的相关知识,运用信息的检索和筛选文本的能力;接着实地考察与分析该文化遗产保护所存在的问题,并撰写调研报告,必须把握信息之间的联系得出有益的结论,同时利用掌握的多重证据判断信息的真实性和可信度;最后小组探讨并整理能够解决或改善文化遗产问题的措施,并向他者传播保护文化遗产的理念,指向运用信息解决具体问题的能力。通过在情境中解决问题,非连续性文本阅读能力,得到深度理解并转化运用,除此之外,指向一般核心素养的沟通协作、组织规划、批判创新等多项综合实践能力也得以关联和训练。

(三)设计进阶性任务,促进测评目标落地

新课标强调课程内容的整合性和结构化,围绕大概念或核心任务,搭建任务台阶,以“演进式”的方式,使每一台阶的学习都成为一个拾级而上的过程,既能够清晰检测所对应的认知层级,又能兼顾任务之间的逻辑层次和综合效应。

在“隐逸文化”探究性主题学习时,将“隐逸”文化相关的诗歌文本、图片、表格、脉络清单、网页链接等组成的非连续性文本材料,通过设计三级台阶任务,逐步提升认知层级:任务一,横向比较,不同环境下的“隐逸”倾向。通过“渔翁”系列画作和诗歌分析归纳出三类“隐逸”选择,进而提取信息并概括“隐逸文化”的基本特征,指向第一层级“定位信息”和“理解文本”;任务二,纵向串联,“隐逸”之路的个体挣扎。以“隐逸诗人之宗”陶渊明为代表,运用由境探情、同类比较和知人论世的阅读方法,回归历史语境与个性心理阐析隐士,指向第二层级“理解文本”;任务三,超越时代,“隐逸”被赋予的新意。进行“李子柒”乡村生活和“佛系、丧文化/躺平”话题讨论,站在时代视野上去评价现代人的还乡心理,思考当代社会的佛系、丧文化是否承接了古代隐逸文化的某些消极因子,指向第三层级“评价和反思”。可以发现,具体的任务台阶对应着测评目标的逐级落实,最终实现思维层级的进阶。

总之,从文本材料、情境设置、题目设计三个角度来探讨新课标命题要求和中考命题之间的一致性水平,为改善教学评一体化提供参考和借鉴,更好发挥中考命题的导向作用,对日常教学产生积极影响,是值得我们长期努力的方向。

注释:

[1][2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:50,51.

[3]陆璟.PISA测评的理论和实践[M].上海:华东师范大学出版社,2013(05):206.

[4]林其雨.非连续性文本价值归正及教学策略[J].语文建设,2015(10):41-44.