探索科学之美,发现人文之光

作者: 张兴旺 廖鹏

摘要:知识性读物的阅读教学要把培养科学素养和人文素养结合起来,让学生在提升实用性文本阅读能力的同时,科学思维、科学精神得以培养。本设计执教者通过撰写阅读报告这个大任务,倒逼学生探索知识性读物的阅读方法,追寻科学家的科学思维和人文之光。学生在项目化学习中,通过自主探究、合作交流、自评互评等学习活动,达成单元学习目标。

关键词:大单元教学;项目化学习;读写评一体

【设计依据】

必修下册第三单元属于“实用性阅读与交流”学习任务群,人文主题是“探索与创新”。课文内容涵盖了医药学、物理学、建筑学、文学等几个不同的学科领域,学习样本复杂多样,其共性是说明事物的原理、特征,呈现一个客观的科学探究过程,逻辑性比较强。写作任务是如何清晰地说明事理。

学生在初中阶段对说明性文体有了基本的认识,对科学精神、科学内涵以及科学与人文的关系还缺少更进一步的思考。因此在培养学生的科学精神、科学思维方式,激发其科研兴趣的同时,也需要避免使学生陷入狭隘的唯科学主义观念之中。[1]高中语文新课标先后三次提到“项目”或“项目学习”,并明确指出“加强课程实施的整合,通过……项目学习等方式,……整体提升学生的语文素养”。[2]

【单元情境】

为培育科学素养,传承科学精神,我校高一年级组将以必修下册第三单元课文为主要学习资源,探究屠呦呦、加来道雄、梁思成、林庚,他们为什么这样红?举办以“走近学界楷模,探索成功奥秘”为主题的知识性读物阅读与交流论坛。论坛设立“科学阅读”“科学精神”“科学思维”等六个会场。欢迎同学们积极参与!

专题一:它们应该怎么读?

——单元群文学习设计

【学习定位】整合阅读体验,建构阅读经验。

【学习任务】通过标注概念术语和梳理概念联系,初步理解文章内容;通过文本梳理,分析文章的逻辑结构,深入理解文章内容;通过小组交流与分享,整合阅读体验,建构知识性读物的阅读经验。[3]

【课时安排】1课时。

【学习过程】

课前准备

1.了解知识性读物的基本阅读方法。

2.借助工具书、资料,了解文中的基本概念和观点,理清文本结构脉络。

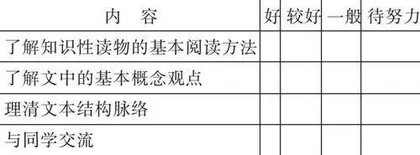

3.参照“评价量表A”,进行课前学习评价。

课堂学习

一、专题导入

知识性读物是一种向大众普及传播科学知识、科学精神、科学思想的读物。今天我们一起踏上探索发现之旅,去整合阅读体验,建构阅读知识性读物的经验。

二、合作探究

学习活动一:标注概念术语,梳理概念联系。

活动任务:这四篇文章中有哪些重要概念(关键词)?这些概念之间有什么联系?

活动小结:本单元四篇文章涉及医药学、物理学、建筑学、文学的知识和原理,专业术语和概念出现得比较多,初读文章时,边读边把这些术语和概念圈画出来。通读文章后,看看哪些概念理解了,哪些概念还没有理解;哪些概念出现的频率比较高,是关键概念;哪些概念出现的频率比较低,是次要概念。对一些重要、难懂的概念要去梳理它们之间的联系。

学习活动二:梳理重要概念,分析逻辑结构。

活动任务:请同学们在理解重要概念之间关联的基础上,采用导图或表格的方式分析文章结构。

成果举例:

活动评价:

参照“课中过程性学习评价量表B”,进行评价。[4]

活动小结:阅读知识性读物应在标注概念术语和梳理概念联系的基础上,研读文本的逻辑结构,关注文本深层的科学思维,整体把握文章结构,对文章思路有清晰理解。

学习活动三:交流阅读心得,归纳阅读方法。

活动任务:在前面两个活动中,我们学习并运用了标注概念术语、梳理概念联系、图示文本结构等方法来阅读知识性读物。那么,同学们在阅读时还有什么好的方法可以分享给全班同学吗?请各小组进行讨论并在班级里分享。

活动成果:1.边读边画思维导图。2.可以事先了解文章所涉及的科学研究领域,并关注其最新研究成果。3.带着问题读课文。4.泛读与精读相结合。

活动小结:每一个人都有最适合自己的阅读方法,我们应该在与学习伙伴的交流中学习和尝试新的阅读方法,不断丰富自己的阅读方法,使自己成为一名优秀的阅读者。

三、学习评价

参照“评价量表C”,进行课后终结性学习评价。[5]

四、课后学习

学习任务:进一步修正、完善、优化四篇文章的概念关系图(思维导图),并向同学们展示。

专题二:他们为什么这样拼?

——单元群文学习设计

【学习定位】力行探索精神,感悟科学情怀。

【学习任务】阅读本单元四篇课文,感受知识性读物所体现的理性、严谨、探索、求真的科学精神;能通过分析语言,理解科学家、学者为祖国、为全人类的发展进行科学探索的人文情怀、科学精神。

【课时安排】2课时。

【学习过程】

课前准备

1.查阅资料,了解本单元四位作者的生平经历与科研成就。

2.参照“评价量表A”,进行课前学习评价。

课堂学习

一、专题导入

在科学探索发现中,为人类做出杰出贡献的科学家、学者灿若群星。在这个“科学与创新”人文主题单元中,推出了屠呦呦、加来道雄、梁思成、林庚四位人物。为什么是他们呢?他们为什么这样红?让我们在研读课文中寻找答案吧!

二、合作探究

学习活动一:探索科学精神的内涵。

活动任务:梳理屠呦呦团队发现和应用青蒿素的过程,尤其关注其关键节点,他们身上体现了什么样的科学精神?加来道雄童年时关于鲤鱼的奇妙想象、高中时建立实验室,体现了什么样的科学精神?屠呦呦、加来道雄、梁思成、林庚共同体现了哪些科学精神?这些科学精神对未必能成为科学家的普通人,是否也有借鉴意义?请写一则读书笔记,阐述对这些问题的思考。

成果举例:屠呦呦团队迎难而上,接受对抗疟疾的国家重任,不辞辛劳,从收集的几千个药方中挑选出640个,再从其中的200个药方中提取了380余种提取物,历尽艰辛终于获得安全性高的中性提取物。为确保新药对人体的安全性,她更是以身试药,体现了科学家的担当、执着和奉献精神;屠呦呦团队对通常的提取方式勇于反思、质疑,勇于自我否定,这体现了科学的批判精神。加来道雄通过童年和青少年阶段的三件小事,简述自己成为一名物理学家的教育历程,体现了他热爱科学、善于思考、脚踏实地、不惧艰辛、不怕寂寞的探求精神。梁思成、林庚的文章体现了科学的严谨精神。

活动小结:著名学者江晓原对科学精神的内涵进行了概括,他认为科学精神的内涵包括理性精神、实证精神、平等和宽容精神。理性精神是坚持用物质世界自身来解释物质世界,不诉诸超自然力。实证精神是所有理论都必须经得起可重复的实验观测检验。平等和宽容精神是进行有效的学术争论时所必需的。所有那些不准别人发表和保留不同意见的做法,都直接违背科学精神。[6]

学习活动二:探索科学精神的源头。

活动任务:屠呦呦的梦想是什么?这个梦想对她发现青蒿素起到了什么作用?加来道雄的兴趣是什么?这对他日后成为理论物理学家又起到了什么样的作用?从《中国建筑的特征》《说“木叶”》能发现梁思成、林庚对中国建筑、中国古代诗歌怀有怎样的感情?他们的科学精神来源于哪里?请写一则读书笔记,阐述对这些问题的思考。

活动成果:加来道雄对高维空间一直充满想象并有探索的兴趣。幼年时代对鲤鱼池的想象,对相关历险故事的好奇,对爱因斯坦未能完成的理论研究的好奇,都支持着他不断刨根问底,探究学习。他为此成了理论物理学家。所以加来道雄是因为对世界的好奇才成了科学家,而不是为了成为科学家才保持好奇。

活动评价:参照“课中过程性学习评价量表B”,进行评价。

活动小结:在我们的文化典籍中,还有许多珍宝等待着我们去探寻和发现。如果我们不去发现,它们就可能死去。如果我们能像这些科学家、学者一样以一颗赤子之心来看待优秀传统文化,并通过科学的方法、科学的理念去发现它们、激活它们,就能使它们获得新生,实现文明的创新,造福更多的人民!

三、学习评价

参照“评价量表C”,进行课后终结性学习评价。

四、课后任务

学习任务:通过本节课学习,你认为他们这样“红”的原因是什么?

专题三:他们是怎么想的?

——单元群文学习设计

【学习定位】汇聚思维之光,点亮创造之灯。

【学习任务】探究“发现”与“创造”背后的思维方式。

【课时安排】1课时。

【学习过程】

课前准备

1.搜集两三个关于思维的奇闻轶事,并探究“发现”与“创造”背后的思维方式。

2.参照“评价量表A”,进行课前学习评价。

课堂学习

一、专题导入

近日,我读了《读懂中国共产党的思维方式》一书。该书以六种思维方式为切入点,对每种思维的科学内涵和重大意义进行理论阐释,从全新的角度解读中国共产党治国理政的“秘诀”,阅后获益良多。这节课,我们也从思维方式的角度,解读屠呦呦、加来道雄、梁思成、林庚探索他们科学发现成功的奥秘。

二、合作探究

学习活动一:理解思维方式的内涵及类型。

活动任务:什么是思维?什么是思维方式,它有哪些类型?

活动小结:分类标准不同,思维方式的类型也会不一样。我们在解决某个较复杂的实际问题时,往往会综合运用多种思维方式。

学习活动二:读懂思维方式。

活动任务:屠呦呦、加来道雄、梁思成、林庚在探索发现中,主要采用了哪些思维方式?可贵之处在哪里?他们给你带来什么启示?请写一篇读书笔记,阐述自己的思考。

成果举例:屠呦呦发现青蒿素的抗疟疗效,就是从东晋葛洪《肘后备急方》中得到的启发,可是青蒿的提取物显示了一定的抗疟疗效,但实验结果很难重复,而且也与文献记录相违背。于是她认真地比对自己的实验操作与古代文献记载之间的差异,终于发现两者的提取方式存在不同!正是这“不同”的发现,使得研究出现了转机,最终取得突破。这里涉及的科学思维方式,就是科学研究中的求异法。而梁思成用语言学的概念来归纳总结中国传统建筑的特点,以“文法”和“词汇”来阐说建筑上的惯例、法式和构件、因素,以“可译性”来阐说不同时代不同民族的建筑实现了同样的目的、表达了同样的情感。这里涉及的科学思维方式就是类比法。求异法和类比法都是科学研究中重要的思维方法。

活动评价:参照“课中过程性学习评价量表B”,进行评价。

活动小结:屠呦呦、加来道雄、梁思成、林庚等虽研究的领域不同,但在融合运用思维方式上有异曲同工之妙,从而取得了开创性的成果。

三、学习评价

参照“评价量表C”,进行课后终结性学习评价。

四、课后学习

学习任务:融入科学思维的内容,构思“他们为什么这样红”学习报告。