基于标准转化与评价的议论文写作“教学评”一体化设计

作者: 冯静

摘要:为了解决议论文写作标准不统一、过程性评价不足的问题,“教学评”一体化设计通过转化课程标准得出议论文写作评价指标,通过议论文写作论证模式的构建来探索转化后的标准如何融入课堂;通过丰富评价方式、培养评价主体、制定修改流程来完善议论文写作修改过程,从而在课程和教学层面达成议论文写作的“教学评”一体化。

关键词:“教学评”一体化;议论文写作;标准转化;教学设计

随着《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称课程标准)提出教学要“体现学习目标、内容与评价的一致性”[1],“教学评”一体化成为语文课程改革的重要理念。该理念有两大特征:一是基于标准达成教学、学习、评价的一致性。具体表现为课程标准决定教材编选和高考命题,三者又共同决定学习目标、学习任务和评价指标。二是强调评价促进教学和学习,带动“教学评”不断循环。具体表现为师生通过评价任务所收集的证据来决定下一步的共同目标。两大特征得以连接的关键,则在于课程标准转化为评价指标并深入运用于课堂中的教与学。

在议论文写作教学序列化、思辨化、评价量表化的热潮之下,“教学评”一体化理念提供了一种审视议论文写作教学的新视角。在此视角下,议论文写作教学中标准不统一、过程性评价不足的问题得以显现。议论文写作“教学评”一体化策略正应由此着手,尝试从课程标准预期结果转化为评价指标、评价指标融入课堂学习任务设置、以评价促进写作学习循环等方面构建议论文写作“教学评”一体化模型。

一、标准转化的原则:结果与过程并重

统一的预期结果是达成议论文写作教学、学习、评价一体化的前提和保障,而达成预期结果共识的关键是明确评价指标。议论文写作作为一种表现性评价任务,过程与结果评定同等重要,所以议论文写作评价指标需要回应三个问题:什么是议论文?什么是好的议论文?如何写好议论文?依此,评价指标可以分为基础等级指标、发展等级指标和过程性写作评价指标。

在新课程、新教材、新高考同步推进的当下,评价指标的确定可以依从三个来源:课程标准、教材、高考评分标准。基于此,基础等级评价指标应以突显议论文文体特征如议论文三要素为主。议论文作为一种写作教学文体一直被使用至今,但课程标准中“议论文”一词却只出现了一次。与此相对应的是课程标准将议论文写作认定为思维表达的一种形式,学生应该学会“表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑”[2]。教材与课程标准保持了高度一致,将议论文写作教学内容安排为议论要有针对性;如何阐述自己的观点;如何论证。也有研究者认为高考作文评分标准中“符合文体要求”对于议论文来说意味着“有论点、论据和论证(论证方式)三个要素”[3]。综合以上三个方面,在评价一篇文章是不是合格的议论文时,论点、论据、论证仍然是关键要素。

观点深刻、论证严密是议论文写作发展等级评价指标的核心。中学议论文写作中的推理大多是经验推理而非理性推理,表现为“有了看法、主张,然后才来论证”[4]。观点作为议论文的主心骨,其“具有启发作用”被高考作文评分标准认为是文章深刻的重要表现之一。深刻的观点可以被阐释为能够透过现象看本质;能够看透多方之间的矛盾关系和转化条件;能突破常规思维,从不同角度看问题。

2017年版课程标准颁布后,概念、判断、推理、逻辑等内容被认为是解决议论文写作缺乏逻辑和深度的关键抓手,在议论文写作高考评分的实际操作中,“论证逻辑是最主要特征,理论论证是主干,事实论证辅以理论论证”[5]。足以见得论证严密的重要性。

中学议论文写作中的论证基于现实且有具体语境,适合用非形式逻辑学的论证评价来衡量。布莱尔和约翰逊提出的RSA标准是论证评价的经典标准,他们认为“一个论证是好论证,如果它的前提是可接受的,前提和结论是相关的,且前提能够充分地支持结论”[6]。在议论文写作的言说中,可接受性意味着论据和论据的隐含前提能让人相信是真实的。相关性是指前提与结论之间有关联,论据变化也会导致结论变化。充分性对于演绎推理来说指“在前提为真的情况下,它能保证结论为真”;对于归纳推理来说,“充分性就是高可能性”[7];对于其他推理方式来说充分性就是前提为结论提供一个最佳解释。所以严密的论证意味着:论据来源可靠,与观点有证据或理论的强相关性;推理符合逻辑,具有充分性;能意识到对立因素的存在,并在论证中构造子论证来反驳。

过程性写作评价指标以还原写作思维路径为主要方向。王荣生认为当前中小学写作教学面临一个共同的问题——缺乏过程指导。具体到议论文写作表现为:学生不知道怎么写出一个好的观点,怎样寻找和使用论据,如何论证。比起上文提到的评价指标,过程性写作评价指标主要运用于课堂内评价,这也意味着教师需要根据学情和自身教学方案制定过程性写作评价指标。例如,如何确立观点的过程性写作评价可以细分为区分事实和观点,从材料中提炼准确的观点,正确表述观点,确定分论点等指标;如何寻找和使用论据可以细分论据来源的可靠性,论据与论点的相关关系,论据的数量和类型,论据使用水平等指标;如何论证可以细分为论证构成、隐含前提、虚拟论敌、论证评价等指标。

二、标准实践的要点:评价即学习

“教学评”一体化体现的是教育目标能够深入课堂内部的愿景。课程标准中有关议论文写作的预期结果因为转化为可操作的评价指标得以深入课堂。与“教学评”一致性相比,“教学评”一体化更侧重于教学、学习和评价三个环节的有机融合。三者的融合在实践层面上可以依靠设置学习目标、引导学生掌握和运用评价标准、完成归纳写作范式的学习任务来实现。在此过程中,学生作为关键评估员依据评价标准自我监控并调整以达到学习目标,作为学习的评价正由此发生。下文将以统编版必修下册第八单元写作任务“如何论证”为例,阐述“教学评”一体化是如何在课堂中落实的。

(一)基于写作语境,设置学习目标

学习目标的设置应该考虑到议论文写作的目的与“教学评”一体化的要求。

首先,议论文写作的本质是在具体语境中说服读者,教师可以利用情境的、两难的、结构不良的议题创设具体语境。比如《答司马谏议书》《与王介甫书》呈现出王安石和司马光私交甚好但互为政敌的情境,从中可以提取出议题——朋友是我事业上的死对头,我应该跟他绝交吗?这就是一个面临维护友情和职场晋升两难选择的,没有唯一标准答案的社会生活问题。

其次,具体清晰的目标是教学、学习、评价保持一致的前提。“教学评”一体化要求教师依据课程标准、教材、学情设置学习目标。必修下册第八单元对应的是“思辨性阅读与表达”学习任务群,该任务群在表达方面的学习目标是学生能在口头和书面上阐发自己的观点,有逻辑地论证,并反驳对立观点。具体而言,统编版必修下册第八单元要完成的思辨表达目标为“借鉴作品论证个人观点的方式、方法,以理性的方式认识问题,独立思考,学会论证自己的观点”[8]。

结合上文提到的论证过程性写作评价指标论证构成、隐含前提、虚拟论敌、论证评价,可以将学习目标确定为:(1)我能用论证图解理清《答司马谏议书》《与王介甫书》的论证思路。(2)我能通过对《答司马谏议书》《与王介甫书》的分析得出好论证的标准。(3)我能在论证对话中有条理地表达观点,理性地思考对方的观点,完成“自己”反思总结表与“他人”反思总结表。(4)我能借助论证笔记和图尔敏论证模型完成一篇有关议题的不少于800字的议论文。

(二)基于论证解构,形成评价标准共识

确定了学习目标后,写作教学就有了起点和落脚点。在此基础上,教师可以利用解构论证的学习活动,让学生形成论证评价标准共识,为学生自评与互评打下基础。

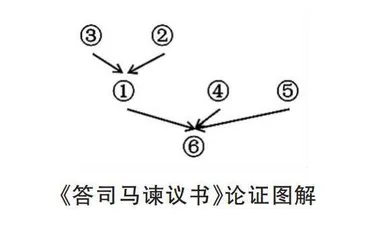

解构论证的过程主要表现为用论证图解梳理文章思路。例如《答司马谏议书》的论证要点可作如下梳理:

①立论基础:盖儒者所争,尤在于名实。

②名:侵官、生事、征利、拒谏。

③实:受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司;举先王之政,以兴利除弊;为天下理财;辟邪说,难壬人。

④怨诽产生的原因:人习于苟且。

⑤支持改革的事例:盘庚之迁。

⑥结论:仍然实施新法。

王安石指出司马光认为侵官、生事、征利、拒谏四件事共同导致了怨诽。①提出了驳论的基础是名实不符,③分析了侵官、生事、征利、拒谏实际的情况并与②一起证明了名实不符的结论。但司马光所说的怨诽的确存在,所以王安石用④揭示了怨诽产生的原因是改革动了士大夫的利益,用⑤的事例证明了改革即使遭到怨诽也能成功。至此,司马光的论据和结论都被驳斥,王安石也摆出自己的结论⑥仍然实施新法。论证图解如下:

论证图解能够帮助学生理清文章的逻辑关系并从中归纳出论证评价的标准。当学生解构《答司马谏议书》《与王介甫书》的论证时,他们会发现一些逻辑漏洞,比如王安石对于侵官一事的反驳,推理的前提是皇帝下达命令制定法令并且在朝廷上修正后教给专门负责的机构去实施,结论为没有侵夺官吏的职权。虽然前提是真实的,满足可接受性的要求;但制定和实施法令的正当性不能保证法令施行后能够不侵犯原本官吏的职权,相关性和充足性都没有满足。王安石对生事、征利、拒谏的反驳也有同样的问题。而这些逻辑漏洞指向的正是可接受性、相关性、充分性方面的不足。教师适时引导,学生便可总结出RSA标准。形成论证评价标准共识有利于学生真正成为评价者,将自我评价、监控、反思融入学习进程中,从而提高“教学评”一体化程度。

为完成学习目标(1)(2),此阶段的学习任务可以设置为:(1)学习论证图解的概念和用途。(2)阅读《答司马谏议书》《与王介甫书》,运用论证图解梳理文章思路并能口述解释论证图解内容。(3)寻找《答司马谏议书》《与王介甫书》的逻辑漏洞。(4)归纳“好论证”的评价指标并讨论。相应的评价内容可以设置为:(1)论证图解能准确表现文章推理过程中前提与结论之间的关系。(2)能向同桌清晰地解释图解推理的过程。(3)归纳出RSA论证评价标准。

(三)基于同伴对话,活用评价标准

当学生充分掌握论证评价标准后,他们能够以参与者、评价者的双重身份参与对话。对话式论证教学法是“学生在较长的时间段内有目的地与同伴就一系列内容丰富的话题开展对话”[9]的教学方法,学生在对话的场域里拥有真实的读者和批判者,有利于他们树立以理服人的意识并提高反驳他人论证的能力。在此过程中,学生发挥其元认知的调节功能,根据论证评价标准亲自监控自己所学的内容并根据监控反馈来调整自己的学习,教师只需发挥“提拉绳”的作用便可达成“教学评”一体化。

对话式论证教学法可以分为三个阶段。第一阶段的对话是按正反观点分小组寻找理由。第二阶段的对话是运用资料开始论证。小组搜集资料作为证据支撑自己的理由。在完成证据对话后,一正一反两个小组交换自己的论证笔记,并完成“自己”反思总结表和“他人”反思总结表,评价他人论证的有效性并反驳他人对自己论证的质疑。第三阶段的对话是整合论证进行辩论。小组任务是审查和反思他们在前几次课上完成的反思表,以决定在辩论中使用什么论点、理由和证据。教师在这个过程中给予相应指导。最后选出正反两方辩手进行辩论,观众为辩手打分。

为完成学习目标(3),学习任务可以设置为:(1)搜集支持观点的理由和证据并分享。(2)反思自己和对方的论证,思考如何反驳对方的论证。(3)展开辩论。评价内容可以设置为:(1)整理论证笔记。(2)运用RSA标准完成“他人”反思总结表和“自己”反思总结表,并检查自己和他人的论证逻辑。(3)观众为辩论双方打分。