外心与内心:传统经典确定教学目标的逻辑参照

作者: 王克章

摘要:在大力弘扬中华传统文化的今天,语文教材中传统经典的分量明显加重,而传统经典在历史传播及课堂教学的过程中,又衍生出大量赏评与解读文字。课堂教学追求实效,教师唯有通过预备、初备、精备等多环节备课,抽丝剥茧和反复淘洗,从以知识为中心的文本“外心”逐步走向以“核心素养”和学情为中心的文本“内心”,才能确定更切合“新课标”理念和“新教材”编写要求的教学目标。

关键词:传统经典;多环节备课;外心与内心;逻辑参照;教学目标

传统经典,因其内涵丰富、艺术水准高,在流传过程中,经鉴赏、评点、考证等,衍生出大量的信息。入选教材后,学者及教研人员更是精心揣摩,多方研思,形成了海量的研究与解读文字。

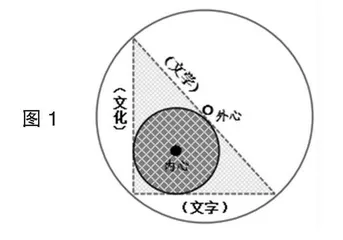

如果把传统经典中的文字、文学与文化视为某任意三角形的三条边,则该三角形的外心(即外接圆的圆心),应是确定文本教学目标逻辑参照的起点;三角形的内心(即内切圆的圆心),则是确定教学目标逻辑参照的终点。一般来说,外心多是以知识为中心,而内心则是以“核心素养”为中心,以学情为中心。文章样态各异,文本内部的文字、文学、文化也很难等量齐观,因此,内心和外心一般也不会重合,如图1。

传统经典文本(即如图1内浅灰色三角形),在文本解读、知识建构、任务设计、方法突破、艺术鉴赏、主题探究、阅读拓展等方面,已有丰富积累,更有大量研究文章甚至专著从文字、文学、文化的某角度,对文本进行了深入的研究,某种意义上说,外接圆内的所有内容(如图1内白色区域),都是文本解读过程中可能涉及的,此时,外心,是预设教学目标的逻辑起点。之所以把外心仅作为预设教学目标的逻辑起点,换言之,不能把外切圆内所有内容都作为课堂教学的终极目标,是因课堂教学有课时限定,不能骑驴看唱本;再者,某些内容不讲,或因浅近可自学,或因精深,只能留待课后探究,或因与文本关联度不强,课堂教学无深究之必要,等等。内心,是制定教学目标的逻辑终点。如图1所示,内切圆远远小于三角形文本,此时,以“核心素养”和学情为立足点的内心,是统领内切圆内的诸多核心要素的参照点,能在有限的课堂教学时间里,把关联学情和“学科核心素养”的两端高度地关联起来。

传统经典篇目《陈情表》,长期入选中学教材。此前在人教版、沪教版、鲁教版、粤教版、苏教版等教材中均已入选。在新的统编版高中语文教材(以下简称“新教材”)选择性必修下册,该文与《项脊轩志》《兰亭集序》等六篇古代文化经典同列第三单元。这期间,虽然《陈情表》文本自身没有变化,但围绕着教材与文本的外部环境,诸如时代风貌、人文素养、学情特点等却时时都在变化。尤其是在当前新课标、新教材、新高考的全新话语环境下,像《陈情表》这样的内涵丰富、研究丰硕的经典篇目,如何选取教学的内容与方法,如何确定教学的目标与边界,什么样的教学才能更切合“三新”的时代要求?应是值得思考与研究的话题。实践看来,以“外心”与“内心”为逻辑参照,用预备、初备、精备的步骤有序推进,或许是个很好的解决之道。

一

教学是个紧张且具程序性强的工作。当某内容教学近乎尾声,我们即可提前思考新的文本教学——此谓之预备,即预先或超前备课。如文本是图1的三角形,则预备主要备外接圆内的内容——关乎三角形文本方方面面的内容都可进入视野。当然,预备多从备课标与教材、查阅相关资料等角度入手。

(一)依“标”据“材”,定位方向

夜晚行走,认准北斗。与夜空中的北斗不同,形如“北斗”的教学大纲,因时代发展,却在不断变化。如1980年《全日制十年制中学语文教学大纲(试行草案)》,首次提出“语文知识”概念,同时涉及了“逻辑教学”,而1986年《全日制中学语文教学大纲》正式颁布,则用“语文基础知识”替代了“语文知识”,同时又删除了“逻辑教学”。2017年版2020年修订的《普通高中语文课程标准》(以下简称“新课标”)既在“课程目标”里再次提出“发展逻辑思维”,并又在“新教材”选择性必修上册第四单元,单独编写了“逻辑的力量”,以落实逻辑知识的学习与应用。再如“新课标”在“课程目标”部分,首次提出“学科核心素养”这一概念,并对“学科核心素养”里的“语言”“思维”“审美”“文化”四个维度,细列12个条目,对应提出了明确的教学要求。在今天这个没有“大纲”的时代,“新课标”“新教材”就是教学中切不可忘的“纲领”。只有依“标”备课,扣“材”教学,才能少走弯路,不走错路。

《陈情表》,无论是文言字词、骈散语句的“语言”层面,还是整篇文章陈情说理逻辑的“思维”层面,亦或是文章的语言节奏、陈情艺术的“审美”层面及官职品阶、忠孝观念、丧服礼仪等“文化”层面,都属于“学科核心素养”的关键点位。“学科核心素养”是个宏大的概念,任何一篇文章,都或可涉及,只是其在“语言”“思维”“审美”“文化”等某些层面各有侧重。只有把“学科核心素养”的各个点位与具体的教材、具体的篇目结合起来,在分清主次后有所侧重,做出取舍,才是合理之策。

“新教材”采用人文主题组元的方式,以学习任务群为主线,将诸多语文教育元素融入主题单元,形成新的教材体系。《陈情表》处于该教材选择性必修下册第三单元,单元扉页有如下提示:“重在把握课文的思想情感及其承载的文化观念,领会不同作者在审美上的独特追求。(甲1)(此处括号内的有关“新教材”的甲1至丁3等序列号,是笔者添加,方便后面表2中作信息对比)要反复诵读,涵泳品味,把握文意;(甲2)要理解作者如何通过特有的语言形式去抒发情志,形成独特的美感;(甲3)还要做些梳理和评点,领会章法之妙和细节之美。”前一大句强调文本的学习内容,即“思想情感”“文化观念”“审美追求”等;后一大句则给出了研习的方法,即“反复诵读,涵泳品味”“理解”“梳理和评点”等。

具体到《陈情表》,课后“学习提示”中有两段文字:“(乙1)要反复诵读,体会文中的感情;还要理解作者是怎样以孝道贯串全文,既以情感人,又以理服人的。”“(乙2)《陈情表》语言表达切合身份,恭敬而得体……从文中再找一些表示谦敬的词语,体会‘表’这一文体的语言特点。(乙3)背诵《陈情表》。”在单元总体提示的前提下,这些文字又针对具体篇目的主要学习内容与方法等给出了详细的提示。

不仅如此,单元最后的“单元学习任务”,又明确要求:“(丙)(《陈情表》)这篇文章所承载的文化观念——孝。……小组讨论,探究这些文化观念在当今社会的价值。”“在语言、章法等方面都颇有讲究。(丁1)1.……说说文章是怎样通过骈句和散句的结合来表情达意的。(丁2)2.……理清其整体结构与各部分之间的联系,用你喜欢的形式加以展示。(丁3)3.评点,是古人品析诗文的常用方法。……试作评点,并与同学交流。”此处,教材的编者已经给出了若干建议任务,如能择其一二,辅之以主题情境,即可有较好的任务设计。

“新课标”具有方向性、理论性;“新教材”中的“学习提示”“单元学习任务”等则具有操作性、实践性。每一篇文章的备课,预备中都须经历这样的环节,即便讲备内容是“新教材”外的拓展篇目,也要照照“新课标”这面镜子。

(二)查阅资料,拓宽视域

查阅资料,是备课中不可或缺的教学环节。尤其是《陈情表》这样的传统经典篇目,围绕文本的文学常识、历史背景、文化现象等,本就有很多内容需要查阅,再加上经典文本流传的过程中,攒聚了海量的鉴赏、评点或考证文字,甚至还有当今花样繁多的课堂教学设计。基于此,我们应首先搞清楚,“此时”查阅资料的目的。

就备课中查阅资料的服务对象来说,是为教师自己还是为学生?若是为教师,是为了设计更加全面精准,还是为个性解读研究提供佐证?若是为学生,是制作学案的基础材料,以引导学生对文本的精准阅读,还是提供不同声音,引导学生深度阅读?抑或作为制作学案的补充材料,以利于学生的知识拓展?只有弄清目的性,行为才有方向性。

初读《陈情表》即知,作者李密意在以晋朝“以孝治天下”为口实,以祖母供养无主为由,要求暂缓赴任,上表恳辞。若以常人理解,君王信任授官,本是好事,李密却多次“辞不就职”,显然有悖常理,必有隐情。因此,文本作者、历史背景以及文体、文化知识等,就必然要进入备课视野,不查阅,后面的文本读准、读深就无法推进。

《陈情表》诞生于朝代更迭频繁、篡政杀伐的魏晋时期。公元263年,司马昭灭掉蜀汉政权,接着司马昭之子司马炎废掉曹魏政权而称帝,史称晋武帝。公元267年,司马氏政权采取怀柔政策,笼络蜀汉旧臣,李密即在征召之列。李密何许人也?他为何值得新朝屡次催召且不断提高官职?面对晋武帝的“过蒙拔擢,宠命优渥”,作为蜀汉旧臣的李密,他于267年上“表”给“司马昭之心路人皆知”的晋武帝,是“孝情”上头的一时莽撞还是深思熟虑后的理性决断?李密所为有没有一定的“法理”依据?开启这些问题的密钥,就在有关史料里。为此,我们要查阅如下资料:

晋武帝司马炎的史料,可见于《晋书·帝纪第三武帝》;作者李密的相关信息,可查阅《晋书·李密传》及常璩所著地方志《华阳国志》;“表”的文体特点,可查阅南朝刘勰《文心雕龙·章表》和梁代萧统《文选》;对《陈情表》的相关评价,有散见于《六一诗话》《古文观止》《古文析义》等的欧阳修、苏轼、清人林云铭等人评价。这些主要是相对集中记载的典籍资料。还有一些散见于各种史书、文人笔记、文学名著、学者专著或网络的材料,如《陈情表》里涉及的古代节孝故事、古代邮驿制度、古代丧服礼仪等,可零散查询,如有时间或兴趣,也可作深度积累。

《陈情表》这样经典篇目的教学,还有大量教学研究类文章值得关注,这类文章可以从知网、万方、维普等论文检索网获得。比如,用“陈情表”在知网中作“篇关摘”检索,则有1200余篇文章。如罗琼的《〈陈情表〉教学设计》、李向财的《在“语言建构与运用”中建构文本的生命价值》、李朝阳的《解读〈陈情表〉的四个关键问题》、张健的《〈陈情表〉:知识分子末路一种》、王克章的《〈陈情表〉文字背后的隐义》等。通过对这些文章篇名分析及知网检索的自动分类,按数量多少的顺序,大致有如下类别:教学设计或教学案例、文言文阅读教学、文言知识、陈情与说理艺术、核心素养、交际语境写作、学习任务群、教学反思、传统文化、政治制度等。

若围绕文本的文学常识、历史背景、文化现象等资料查阅,主要目的是服务于学生,而后一类有关教学研究的文献查阅,则主要是服务于教师,进一步说,就是为教师教什么、怎么教而服务。如是服务于学生的资料查阅,对于《陈情表》这样的传统经典文本,往往可以借鉴一下过往备课及教学参考资料;如果是服务于教师的,则需要教师下功夫去搜寻查找。当然,面对浩如烟海的文章,教师不能漫无目的地浏览,更不可能逐篇阅读,解决的办法,就是以外心为参照起点,以外接圆为限定边界,与文本有直接关联的知识,方可作为阅读与预备的主要内容。设定了预备的界限后,很多文章浏览一下题目,或可得到一定的启发;部分文章点击摘要读一读,如文章观点新颖,或设计不走常路,是备课中可借鉴的,那再作进一步的研读与摘抄。

需强调,此处的查阅资料,是基于执教者比较熟悉的传统经典文本而言。若是不熟悉篇目,则执教者必须先“盲读”文本,即不借助任何解读文字与教学设计,先对文本细读、精读,有了初步的教学设想,然后才可查阅资料,接着才可进入“预备”阶段。

预备的时间安排自由灵活,可在正式教学该文本的前一周,或者更早一点时间,以“知识”为中心(外心),用近似“休闲式”的随时看看,随手翻翻,点滴记记,好似写作前先积累素材。

二

预备主要是围绕文本而做的外围准备,其内容虽也大多归属外接圆范畴,但远没有深入文本的内核。初备,则是在预备基础上,细读文本,梳理出主问题;分析学情,预设出可能存在的疑惑,以《问学单》形式发放给学生。初备的锁定范围是文本与学情,它处于预备与精备的中间环节,是由外心向内心过渡。

(一)文本,向深处钻

文本,是教学设计的立足点,是素养提升的生长点,不备文本,一切都是空谈。因此,带着预备中的积累与思考,深入文本,抓住文本中的核心要素、疑难症结,爬罗剔抉,建构出相对通顺合理的文本解读自证逻辑——不受教学目标和学情干扰,教师能清晰拎出问题主线并作准确而系统的解读——这是教师的基本功,也是课堂教学绕不开的重要环节。以《陈情表》文本为例,以下一些要点或问题应认真思考: