跨媒介教学资源整合及实施策略思考

作者: 柯华桥

摘要:跨媒介已成为课堂教学的新手段,实用类文本单元教学中必须进行媒介资源整合,融合语文核心素养和学生媒介素养,有效组织课堂教学。本文着重从学生、媒介、单元等三方面入手探讨可以推动实用类文本教学发展的基本路径。学生层面应掌握学生学情、构建跨媒介学习共同体、形成学生媒介探究意识和媒介交流能力;媒介层面应立足于纸质媒介进行文本分析、电子媒介创造真实情境、网络媒介打破时空局限,实体媒介加深情感体验;单元层面应关注学生语文核心素养、凸显单元人文主题、拓展课内读写知识、建立多元评价体系。

关键词:高中语文;资源整合;实用类文本

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称新课标)表明要依据信息时代的新特点,利用新的技术和手段来建设多样化的课程体系。[1]当前信息时代下,教育领域的跨媒介时代悄然来临,课堂中跨媒介阅读与传统阅读正在同步发展。所谓“跨”指的就是融合,融合即是你中有我,我中有你,打破界限,兼容并包的一种状态。[2]这种状态不仅是课堂信息之间的流通与整合,也是媒介之间的合作与创生,在语文的听说读写等活动中创造出新的内容和形式。所以本文中的“跨媒介”指的是蕴含语言文字信息的纸质媒介与承载音视频等信息的多种媒介的融合。

本文所采用的媒介类型主要包括纸质媒介、电子媒介、网络媒介及实体媒介。如何将跨媒介与高中语文实用类文本教学相融合,利用新媒体与传统教学的有效融合去激发学生探求实用类文本知识的渴望,进而在培养学生学科核心素养的同时也能提高其媒介素养,本文从学生、媒介、单元这三方面加以探讨。

一、以学生为主体的媒介资源整合策略

新课程课标提出教师要将自身、学科和学生联系起来,在以学生为主体的媒介资源整合策略中,媒介不仅可以了解学生情况,还能作为一种获取、分析与表达信息的辅助工具。通过媒介了解学生学情,构建学习共同体,形成学生媒介探究意识,发展学生媒介交际能力。

(一)了解学生知识认知水平,掌握学生学情

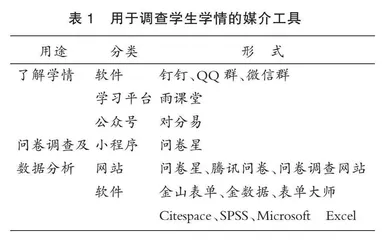

如何整合实用类文本媒介资源,使资源有效化,资源的选取应贴近学生认知水平和年龄阶段。一方面,在教学过程中,王荣生教授提到不但要备教材,更要备学生,了解学生的发展需要。[3]另一方面,信息时代下高中生通过网络媒介接触社会的形式愈发广泛,教师和学生在年龄、爱好等方面存在差异,教师需呈现具有思考深度且学生感兴趣的有效信息。因此,相比传统备课模式下,利用媒介平台了解学情更具优势,如表1所示。

(二)构建跨媒介学习共同体,实现资源共享

新课标提到可以建设跨媒介学习共同体来增加语文学习的方法或手段。对于学习共同体的定义,北京师范大学的齐腾达等人将其定义为“学习活动中打破班级空间限制,由学习者与助学者共同构成的团体”。[4]可知,跨媒介学习共同体是依托于跨媒介平台建立的学习空间,通过跨媒介建立的一个助学者和学习者资源分享、观点交流、自主学习的课堂延伸平台。

利用建立学习共同体的媒介平台可以以两种形式呈现,分别是数字交流平台及线下学习活动。其中数字交流平台包括小红书、微博、班级群、公众号或打卡小程序等,这些平台适合日常教学资料的补充,有利于家校合作;线下学习活动则指一些面对面的分享交流会,使学生能够很好地产生交互感。

在这样一个不同参与者组合而成的开放式体系中,学生、家长、教师、学校、研究专家等任意两方或多方组合参与,共同体的成员以真实任务为核心,分享各种学习资源,教师可以发布与文本相关的补充资料,学生可以相互交流自己的观点,多方都可以参与探讨有争议的话题,实现媒介资源的共享,课内与课外的联动。

(三)形成学生媒介探究意识,培养批判思维

高中生已经具备运用跨媒介搜集、筛选和整合信息的能力,在媒介类型多种多样、媒介信息或观点众说纷坛的当下,应培养学生辨识求真的学习态度和独立思考的能力,能够确定纷乱复杂信息的来源与真实性,形成媒介探究意识。

例如学习知识性读物《说“木叶”》一文时,学生基本了解作者借用“木”与“树”的意象评论美学现象,明确语言的暗示性离不开语境,但通过不同媒介手段搜集资料可知不同的研究角度,如陈向春从时间的角度来解读“木叶”诗语的演进,旨在从“语言”细节上来揭示中国诗歌发展的历史真相,期待最终能建构一种新的富于自觉的“时间”意识的作品阅读和解释方式。[5]

此外,批判思维的培养也不可或缺,教师需要引导学生回归实用类文本语言呈现的逻辑来推断,或反驳别人的观点,或佐证自己的观点,在教学中通过不同观点之间的碰撞和交流,激发学生产生新的灵感和见解,来培养学生的批判性思维。例如在学习《别了,不列颠尼亚》时,教师可以采取比较阅读的方式,通过搜集国内外媒体对“香港回归”事件的报道,学生在同一事件不同报道的比较阅读中,了解媒体立场,理解背后的意识形态和价值取向,形成自己的批判性阅读能力。

(四)发展学生媒介交流能力,提升媒介素养

在语文学科中,语言文字的学习不仅有助于个体思维的发展,更是表达情感、呈现思维的重要工具,通过深入学习语言文字能够有效促进学生的认知发展。[6]

就语言运用而言,跨媒介交流因扩大了交流的时间、空间和对象范围,其更加强调学生的媒介素养及责任意识,教师应引导学生避免出现媒介用语失范的问题,学习主流媒体运用的规范语言来进行跨媒介交流。例如学习到《以工匠精神雕琢时代品质》这篇新闻评述时,教师可引入中国工匠精神与国外伪工匠精神的对比、形式主义和工匠精神的区别等国内外典型报道,引导学生关注媒介在生活实践中的作用及自己肩负的媒介责任意识,辨别不同言论背后的立场,引导学生审慎的发表自己的观点。

就平台而言,学生日常分享生活、获取信息的软件同样也可以用于分享实用类文本学习生活,如QQ等社交软件或抖音等短视频软件,师生将观点和学习成果上传到这些媒介平台,从而拓展分享与交流的时空范围、参与对象,增强交流效果。例如学习到必修上第二单元“劳动光荣”此单元时,教师可以将学生撰写的新闻稿或写的某位劳动者编撰成合集,上传到班级公众号、视频账号等媒介交流平台,让学生共同进步,体会“劳动”的价值,学生还可以通过评论的形式发表自己的观点,积极将观点阐述的方法运用于实践。

二、以媒介为驱动的教学活动组织策略

探索以媒介为驱动的教学活动组织策略,利用纸质媒介、电子媒介、网络媒介、实体媒介创设活动情境和实践任务。教师根据媒介特征将不同类型媒介作为驱动来组织教学活动,将跨媒介作为一种学生获取信息、表达与交流的辅助工具来为学生提供多元化的媒介信息,发挥媒介本身具有的工具性。需要注意的是,虽基于不同媒介类型来分析,但非只能使用一种媒介,更强调每个活动过程是以一种媒介为主,其他媒介为辅的跨媒介状态。

(一)立足纸质媒介进行文本分析

纸质媒介是以纸为载体传播信息的印刷出版物,因需多重编辑排版和审核发行的原因,具有易于长期保存、权威性高的独特优势,但同样也存在内容量有限,信息传播的时效性较弱等劣势。

实用类文本的教学课堂中的纸质媒介主要有教材和教参、著作、刊物论文等几种形式,是课堂中的传统学习媒介。其中教材和教参主要指统编版高中语文教材及相关教学参考书,是教师教学的主要依据。相关著作可以借用实用类文本的分类来进行归纳,比如社会交往类有《演讲的力量》等,新闻传媒类有《主持人语言表达技巧》等,知识性读物类有《人文地球》等。关于刊物论文,学生通过同一篇实用类文本作品的多元解读来发散自己的思维,进而形成自己的观点。

在进行文章文本分析时,以教材为主的纸质媒介应处于主导地位,而其他纸质媒介可以作为学生课外阅读,以此来开阔学生的知识视野,激发学生对物质世界的探索和求真求实的态度。

(二)基于电子媒介创造真实情境

在语文教学中常用的视频、图片、声音等集声、像、色为一体的形式就属于电子媒介。电子媒介最大的优势就是通过大范围同步、超时空的传播和直观的信息表达,同时兼顾听觉和视觉,使受众具有真实感和现场感。

可用于实用类文本教学的电子媒介主要有影视、广播、图像这三种形式,其中影视这种形式包括《朗读者》《我是演说家》《新闻周刊》等电视节目以及《门捷列夫很忙》《百家讲坛》《TED演讲集》等纪录片。广播形式包括《喜马拉雅FM》《荔枝FM》等有声阅读平台以及一些声音文本,如名家朗读或配乐。图像形式主要来源于课内教材中的插图和课外插图,书籍中的插图隐含着丰富的信息,用强烈的形象震撼人的视觉,强化人们阅读文字时的印象。[7]通过图片生成教学空间,可以将课内与课外插图进行对比,让阅读具有批判性、创造性。

对于文字与图片结合,通过插图和课外图片的补充,让学生学会读图,比如《“探界者”钟扬》中的插图《钟扬在西藏》,可以让学生根据课文中对钟扬的描写,写一段100字左右的鉴赏性文字,感受钟扬行走在西藏高原上的坚定。对于文字与声音的结合,利用学生接受程度高且喜爱的有声阅读和声音文本作为学习资源,如在《在〈人民日报〉创刊纪念会上的演说》中,教师可以加入声调起伏和谐的演讲音频,来渲染课堂气氛,丰富教学形式。最后是文字与影视结合,将学生阅读文本时产生的抽象联想与具体的动态画面相联系,营造学习情境。例如在教授《在马克思墓前的讲话》这篇文章时,可以查穿插有关马克思的生平事迹的介绍视频,加深学生对文章的理解。

(三)运用网络媒介打破时空局限

网络媒介是当下受众面最广的媒介形式,即利用电子计算机网络及多媒体技术进行信息传播的一种媒介技术,包括各类网站及软件APP,用于实用类文本教学的网络媒介工具可以从手机媒介资源和网站资源等两大形式入手。

关于手机媒介资源,主要包括三类,一是微课资源平台,如中国微课大赛、洋葱教学平台、中国开放大学五分钟课程等;二是微课制作平台,如希沃白板、Focusky动画演示大师等;三是实用类和学习类APP,如校园诵读、思维导图制作APP(MindMaster、Mindline、Xmind等)、科普中国APP、极目新闻等属于实用类APP,中国大学MOOC、学习强国等属于学习类APP。

关于网站资源,主要分为公共课程教育资源以及数据库资源,如21世纪教育网、教育资源网等优质资源网站即属于公共课程资源,教师可以根据学情和教学目标进行整合,而数据库资源即指中国知网、维普、万方数据库等,为师生提供学术论文及期刊资料。

在具体教学运用中,教师要做好各类网络媒介的融合,例如在《别了,“不列颠尼亚”》中,教师可以指导学生在课前利用网站资源了解有关香港的历史材料以及“第一次鸦片战争”等事件的发生,还可以让学生利用MindMaster、Mindline等思维导图软件来制作从英国开始统治到中国对香港恢复行使主权的时间线,也可以在课件资源中加入《香港回归直播》《香港回归交接仪式》等视频或相关微课,利用各类媒介信息来挖掘香港回归的历史意义和时代内涵,培养学生的爱国主义情怀。

(四)走进实体媒介加深情感体验

与学生相关实体媒介包括两种,一是活动媒介,是语文教学以外的课外活动场所,即包括校园活动,也包括社会活动;二是实体场所媒介,包括科普馆、博物馆、纪念馆等场馆,还包括一些建筑和风景。这两类媒介都是依靠环境和实物来作用于学生,对学生的审美体验和情感态度价值观产生影响。

关于活动媒介,可以总结为比赛、表演及展览等形式,如主持人大赛或演讲比赛、情景剧或朗诵、科普文化节等。这些校园活动的积极开展有助于学生提升自己的综合能力,能够在活动中帮助学生合理运用媒介资源,在语文综合实践活动中锻炼学生。举例来说,教师可以开展演讲比赛或是以“网络时代,真相离我们越来越远还是越来越近”为主题的辩论会。

关于实体场所媒介,以武汉为例,从场馆来看有武汉自然博物馆、中国建筑科技馆、武汉科技馆等丰富的场馆资源,从建筑及风景来看有黄鹤楼、古德寺、江汉关大楼等各具特色的建筑。通过学生走出课堂,切身体验直观的感受语文知识的具象化,从生活中见语文,例如在讲解《中国建筑的特征》时,可以从实体建筑中去体会卯榫结构的特点,此外还可以组织学生去参观中国建筑博物馆,或是观察城市的特色建筑,引导学生将参观建筑的感受与实用文的学习及信息技术相结合,加深学生对于中国建筑特征的理解,达到深化学习的目的。