认知语言学视域下“整合”教学的研究策略

作者: 闫永平

摘要:认知语言学从“范畴理论”和“隐喻理论”的角度把人们对来自不同认知域的框架进行整合,从而构建虚拟的心理空间,予以存储相关信息,证明了认知的开放性和隐喻性。从“范畴理论”来透析“整合”具有“创造性”和“系统性”之内涵,从“隐喻理论”来透析“整合”具有“模糊性”和“开放性”之外延。二者均有无限扩张的生命和生机。为了让老师在使用统编高中语文教材时,真正意义上提升学生的语文素养,借助认知语言学、概念整合等理论对“整合”之内涵和外延进行了深刻论述,同时,提出了相应的教学策略,可以帮助老师在对“整合”的概念理性的认识的同时,熟练驾驭大概念、大任务、大情境的单元整体教学。

关键词:认知语言学 整合 学习任务群 大单元教学

《普通高中课程方案(2017年版)》和《普通高中语文课程标准(2017年版)》指出:“语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程。”[1]这里强调的“综合性”其本质就是语文课程具体内容的整合,不仅仅强调语文知识的整合,更多强调了目标、素养、资源、实践等各方面的综合整合。其根本目标是立德树人,把学生的语文核心素养作为最终的落脚点,体现了“工具性和人文性相统一”[2]的精神实质。可见“整合”在新时期语文育人功能方面的重要性和特殊性。以“主要主题”的方式从知网检索来看,截至2022年10月,关于统编高中语文教材的相关论述有70篇,统编高中语文必修教材29篇,关于学习任务群的论述29篇,单元教学28篇。其中对“整合”概念的论述12篇。从这些无论是教育理论,还是教学策略来看,关于“整合”概念理解基本都是词义的感性认识和机械的套用设计,对“新课标”中关于“整合”的提法和内涵比较模糊,在具体的教学过程中没有落到实处。

如何将“整合”的概念深刻、高效地理解,并在学习任务群背景下深入运用于教学,从而在真正意义上有力促进学生语文核心素养的提升,本文从认知语言学的视角,对“整合”的内涵和外延予以论述,并提出相应的教学策略。

一、认知语言学“范畴理论”和“隐喻理论”视角下的“整合”

认知语言学兴起于20世纪80年代,因研究人们对知识认知过程和心智范畴之间的关系,研究多种认知的凡事而被高度重视,目前人们不仅研究其理论价值,已经有研究者将该理论和其他学科予以深入融合,并取得了一定成就。上海外国语大学、北京语言文化大学、湖南大学相继召开了一系列的认知语言学研讨会,在该领域均取得了突破性进展。台湾“国立”中正大学语言学研究所戴浩一教授、香港中文大学现代语言学系王士元院士,香港科技大学人文社科学院张敏教授、四川外国语大学外国语文中心王寅教授、西南大学外国语学院文旭教授[3]等在认知语言学领域均有突出贡献。

1.“范畴化理论”视域下的“整合”具有“模糊性”和“开放性”

“范畴理论”被认为是最基本的认知语言学概念。所强调的“范畴”本质是一种“集合”,类似于数学中的集合概念,其中所有的元素或成员均具有“类属性和共同性”特征。认为人对外界客观世界的认识就是一个范畴化的过程,即把具有共同特质的事物、现象予以归类,便于记忆。当然,认知语言学中的“范畴”不等于传统“范畴”。认知语言学认为的“范畴化”具有“模糊性”和“开放性”,更具生命力。在每一个“范畴”内,所有的“事物”都是构成成员,而且应具有类似性和相近性。特征最为明显,清晰的成员就是“原型”,人们以这个“原型”为基础,从而认识其他成员。要么递减,要么外延,于是便具有了“模糊性、开放性”,从而进一步认知新的事物和客观世界。其实这一点,在“概念整合”理论中也有明确的阐释。该理论认为 “人们把来自不同认知域的框架结合起来的一系列认知活动进行思考、交谈,不断理解或行动,会不断构建一些概念包,存储于虚拟的心理空间里,从而为开放性认知奠定基础。”[4]从这个点上看,这两种理论有着密切的关联性和互通性。

这就对新课标强调的“整合”一词赋予新的内涵,即:“模糊性”和“开放性”。以统编高中语文必修教材为例。必修教材分上下册,每册8个单元,覆盖课程标准所要求的7个任务群。从整本教材的设计来看,以立德树人为最终目标和根本任务,以全面提升学生的语文核心素养为出发点和落脚点,以传统母语教育贯彻始终,以语言建构与运用为基础,以综合性和实践性为特定任务,紧扣语文工具性和人文性相结合之特点,围绕“社会主义核心价值观”[5]这一主线,每个单元设置相应的“主题”,从而确定了“认知范畴”和“认知领域框架”。单元文本之间均有“相似性”,编者予以“类属性”特征,让学生在认知的基础上予以延伸,在具体的情境实践中,构建一系列的“概念包”,从而建立自己的“类输空间”“源心里空间”“目标心理空间”和“整合空间”[6]。这个过程本身就带有一定的动态创造性和对文本信息的整合性。而每个单元之间又存在“边界性”,这个“边界”让学生对单元以外的认知又产生了欲望和热情,这就又具有了“开放性”特性。从提升阅读能力角度来说,就形成“以一篇带多篇,以多篇带整本”的阅读思路;从获取知识和能力素养来说,便形成了“以点带面,逐步提升”的认知过程。因此,统编教材的“整体规划、有机渗透、自然融入”[7]的基本构思,本就是学生在知觉、知识、外延、能力之间的一种转换。从以上分析来看,认知语言学赋予“整合”概念的这种“模糊性”和“开放性”特征,本质上就是不断提升学生语文核心素养的过程。

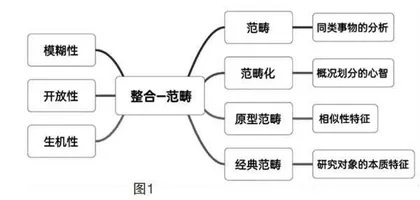

图1所示认知语言学范畴理论、概念整合理论之间存在的密切关系,将课标“整合”概念紧密融合到认知语言“范畴理论”和“概念整合理论”当中,让老师的思维和认知重新审视“整合”之概念的内涵。

基于上述论述,新课标所提倡的“整合”概念从深层次来分析,其内涵是具有“模糊性”和“开放性”的,教师不能凭借简单的文本“组合”或基本元素的“拼合”予以感性认识,应该从学生语文核心素养的角度理性地、深层地理解并灵活运用,赋予其具有广义和深度的生命力。

2.“隐喻化理论”视域下的“整合”具有“创造性”和“系统性”

从相关研究来看,亚里士多德被认为是系统研究“隐喻”的创始者,根据他的研究,《诗学》 和《修辞学》中均把“隐喻”界定为一种修辞技巧。而美国语言学家莱考夫和约翰逊通过研究,在著作《我们赖以生存的隐喻》中对这一观点予以否认,他们认为“隐喻”本质是概念性的,是一种认知手段[8]。

“人类思维”是“隐喻”最重要的特征。认为人们对外界事物和现象的认知不是凭空想象的,而是以“生理和物理”为基础的,因而,思维和认知的身体化就成为认知语言学的重要思想。其中解放发散思维和类比推理思想则成为重中之重。其本质就是人们对认知的“迁移”和“认识”,是对客观事物的再“整合”和“发散”。

按照“域”性质划分,可分为源域和目标域。目标域是从源域发展而形成的,他们之间是一个系统的隐射过程,所以“源域、目标域和映射”就构成了“隐喻”的主要因素。而相似性就成为这两个域的基础,其方式是以二者之间的相似性为基础“从源域到目标域的映射,二者之间是事物之间的一对一的关联,或者是平行的多方同时响应的多项关联,使得人们通过简单具体的事物去理解和体验另一种抽象复杂的事物以到达认知世界的目的”[9]。这一过程需要想象力,需要创造力,因为每一个本体可以同时引出无数个类似的喻体,从而构成无数无形的、抽象的,甚至实体事物与之对应的知识系统。

从以上认知语言学的观点来看“整合”一词的外延,“发散性”就成为学生学习的主要思维,而“创造性”和“系统性”就成为学习过程的主要特征。从统编教材的整体设计来看,教材必修和选修之间,单元和单元之间,单元内部组织之间,均体现了语文知识的系统性、各种“素养”的整合性以及语言运用的实践性,强调了学生的发散思维和对认知的创造性。

图2所示认知语言学“隐喻理论”与“整合”之隐形理念之间存在的密切关系。将“整合”概念紧密融合到认知语言“隐喻理论”当中,在深层理解“隐喻”的源域、目标域和映射之间关系的同时,把握整合隐形的发散性、创造性和系统性之特征。

基于上述论述,“整合”概念从理念外延来分析,其是融“发散性、创造性和系统性”等特点于一体的集合概念,具有无限扩展的延展性。教师对整合的理解不能停留在文本之间的片面认识,应通过现象看本质,充分挖掘教材内容,全面领会教材编者之意图,以全面培养学生的语文素质为导向,灵活自如、深入浅出地进行教学过程。

二、认知语言学视角下的“整合”教学策略

笔者经过对认知语言学中“范畴理论”“隐喻理论”等相关理论的研究,“概念整合理论”中“输入空间一,输入空间二,类属空间,合成空间”的梳理,以统编高中语文教材必修下第一单元为例,结合图1、图2所示之“整合”新理解,设计了“两线·四环节”大单元教学之策略。

“两线”是指“人文主题”线(暗线)和“学习任务群”线(明线)。基于“语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性,实践性课程。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点”[10]之课程性质,将“人文主题”(人文性),和“学习任务群”(工具性)作为学习的两条线索,一暗一明,贯穿整个教学过程。以教材内容作为学习载体,精心选择同质或异质文本,明确研讨任务,创新单元设计,构建整体研习框架体系。一方面,将“人文主题”作为隐形的精神主线,在环节设计中渗透“社会主义核心价值观教育”[11],充分发挥语文的铸魂培元之育人作用,从而起到立德树人之功能。另一方面,将“学习任务群”作为显性的学习主线,充分体现读、说、听、写之功效,让阅读和写作深度融合,从而全面提升学生的语文核心素养。

“四环节”是指“提炼主题,强化人文内涵——整合单元,落实语文实践——明确任务,注重真实情境——二合一评价,全面提升素养”为核心内容的四个教学环节。整个过程以“立德树人”为任务,以“主题”为引领,以“任务”为核心,以“整合和实践”为途径,以“语言实践”为基础,以“阅读和写作”为根本,是本策略之特点和创新之处。因此,此“四环节”是在严格遵循统编教材编写理念的基础上,充分借鉴当前最新单元教学的丰硕成果,结合教学实际情况和经验,按照“统整设计,有意浸透,自然融合”的构思,总结出的具有科学性、理论性、实践性、有效性、系统性、创造性、开放性的大单元教学策略。

第一环节:提炼主题,强化人文内涵

“单元人文主题是该单元应达成的立德树人的培养目标,是语文课程独特的育人价值的体现,是对学生进行成长教育,生命教育的具体体现。”[12],主题是单元文章的主线,在贴近学生实际生活的同时,体现着国家和民族的基本价值观,也承担着立德树人的根本任务,在教材的每一个单元的“单元导读”里明确提出,并结合教材内容,在“学习提示”和“单元学习任务”里予以强化落实。据此,这一环节主要包括课前预习、课内探究、课后拓展三个步骤(图3)。

第一环节重点是提炼单元主题,明确单元核心素养。凸显“整合”文本内容的“系统性”和思维的“发散性”。以“学习任务”为抓手,设计了“课外预习——课内探究——课外拓展”三个支环节。以“学习任务群”贯穿学习过程,共设计11个支任务。目的是让学生掌握语文基本知识,明确单元主题和核心素养。这也是以语文基础知识为支撑的同时,自我摄取综合信息的途径。因为“引导学生进行自主的言语实践,需要语文课程知识作为支撑和指引”。[13]这些信息“要清晰、简约、明了”,一方面“要增大信息的传输量”,另一方面要“减少干扰信息的信息量”[14]。如果没有这些知识信息的输入,后面的内容学习就如同无源之水,无本之木。

第二环节:整合单元,落实语文实践

本环节根据教材单元主题的设置,本单元共有五篇文章,其中《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》分别选自《论语》《孟子》《庄子》,《烛之武退秦师》《鸿门宴》分别选自《左传》和《史记》。应紧紧围绕“文化传承与理解”这一核心要素,融合“阅读和鉴赏、表达与交流、梳理与探究,将学生引向深度阅读、深度写作、从而提升学生的语文核心素养”[15]。这一环节主要包括“整合任务、设置具体情境、语言实践”三个内容(图4-7)。