开明书店与二十世纪三四十年代的中学语文教材

作者: 顾云卿

摘要:二十世纪三十年代,开明书店选择中等教育程度的青年作为主要读者群,成为普及新文化、传播新知识的文化启蒙机构,在中小学教材的编撰与创新方面作出了重要贡献。开明书店的编辑群体在语文教材资源建设、语文教材类型探索、语文教材编制方法、文言教材编写等方面不断予以突破创新,整体上彰显出一种建设性、包容性的文化实践取向,在现代语文教育史上具有重要意义。

关键词:开明书店 中学语文教材 教材编制

中国近代以来教材事业的发展离不开出版界的鼎力投入与支持,尤其是上世纪三十年代,出版业的蓬勃兴盛成为教材研究、编制与传播的重要推动力量。在这支庞大的出版队伍里,开明书店可谓独树一帜。开明书店凭借其独特的出版风格与读者定位,再加上一支朴质笃实、沉实稳健的编辑群体,开明书店很快便脱颖而出,成为新书业中的翘楚,为三四十年代中国教育事业、尤其是中小学教材的发展与创新作出了重要贡献。曹聚仁曾称赞道:“自从开明书店登场,中国出版界,才有认真为学生着想的读物。”[1]

一、“活叶文选”和语文教材资源建设

1928年出版的《开明活叶文选》(以下简称《活叶文选》)是开明书店编辑出版中小学教科书的先声,被称作是“开明书店章锡琛先生的一个创举”[2],后发展为开明书店的三大“吃饭书”之一。其实,“活叶文选”这种编纂形式并非开明首创。早在1919年,商务印书馆就出版过《商务活叶文选》,采择多为古人名作,略加注释。由于读者认为活叶不易保存,仅出60号便宣告停止。[3]另有一种说法称活叶文选“创始于清末上海商务书馆之小学用东三省补充教材”[4]。虽非首创,但开明书店推出活叶文选却适当其时。

上世纪二十年代,各地中学语文教师深感教材的不适宜,往往仅能从中选用三五篇,就需另觅他处,有时只能全部由教师自行挑选文章,再经学校刻写油印成讲义分发给学生,而这种办法既费时费力又多错字脱句。做过中学语文教师的章锡琛敏锐地抓住这个机会,将活叶文选的设计出版作为开明书店经营与发展的一个立足点。《活叶文选》专门针对中学及以上各校学生语文科讲习或自修之用,“广收古代及现代著译之散文律语各体”,行款清楚,校对精细,“编印先后,不立一定程序,任教师或学者自由选用”[5]。

为满足不同程度读者的需求,开明书店还对“活叶文选”进行三种方式的再加工:其一,依据内容难易和文体性质,将文选分为甲、乙、丙、丁四种等级装成合册,甲等适用于初中一二年级,乙等适用于初中二三年级,丙等适用于高中一二年级,丁等适用于高中二三年级;其二,编辑“开明文选类编”,分语体文和古文两大类,语体文类有论说文、小品文、小说、文艺论和学术文,古文类有论说文、记叙文、抒情文、文论和学术文;其三,编写“注释本”,凡生僻字及疑难典故,均推源究本,详为注明,以节省师生的精力时间。《开明活叶文选注释》由张同光、宋云彬、蒋伯潜、韩楚原、王伯祥和周振甫六位先生负责。单行本总计十册,每篇均分为“题解”“作者述略”和“注释”三项,倘若选篇为译文,则于“作者述略”之后,另列“译者述略”一项。

经过这种编辑加工,开明书店成功地使“活叶文选”的受众范围和数量最大化,一经面世,便成为书店的畅销书,各校教授国文群乐采用,数年之间,风行全国,比商务、中华的课本更受欢迎。对于教师而言,《活叶文选》是他们选择教材的大型资源库,“注释本”更是他们最为得力的教学工具,不少教师还会定期去开明书店进行采购。对于学生而言,《活叶文选》为他们开启了一个五彩缤纷的文字世界和知识空间,播下一颗颗热爱阅读的种子。更重要的是,“活叶”这一灵活自由的教材编选组合形式,使书店能够在师生使用的过程中获得及时的反馈,从而对文选进行针对性调整,使其更加适合教学。

截至1931年,“活叶文选”已选文700余篇,到了1936年,开明书店陆续选印的文章更是多达1600篇,其中有不少篇目日后成为语文教材的经典佳作,古文包括庄子的《逍遥游》、陶渊明的《归园田居》、白居易的《琵琶行》、杜牧的《阿房宫赋》、范仲淹的《岳阳楼记》、袁枚的《祭妹文》等,现代文包括鲁迅的《孔乙己》《呐喊》《狂人日记》、冰心的《寄小读者》、朱自清的《背影》、叶圣陶的《古代英雄的石像》等。先河一开,效者云集。1930年以后,北新书局的《北新活叶文选》,世界书局的《世界活叶文选》,天津百城书局的《百城活叶文选》,北平书局的《高中活叶文选》,东亚书局的《东亚活叶文选》,君中书社的《活叶国文》等等相继面世,香港在五十年代以后也曾出版过类似的《友联活叶文选》,可见开明书店此举影响力之大。

二、三四十年代的开明版语文教材

三十年代前后,中学语文科尚无适用的教材,不是分量不合,便是排列的顺序颠倒,再不然,就是违背时代精神。[6]夏丏尊曾感慨道,“中学国文课程中的读物,大部分是选文”,“今天选读一篇冰心的小说,明天来一篇柳宗元的游记,再过一日来一篇《史记》列传,教师走马灯式地讲授,……这是普通学校中国文教室中的一般情形”[7]。活叶文选虽给语文教学带来自由便利,毕竟不能取代正式的语文教材,当时就有人指出其弊在于“漫无所主”[8]。为求“中小学教科用书内容之整一起见”[9],教育部于1929年颁布中小学课程标准,希望教材编写者能够有一个确切的范围,在审定时也能有准绳可循。在学校教学和部颁标准的共同要求下,编制结构稳定有序、内容丰富适用的语文教材成为此期各家书店编辑探索的焦点。

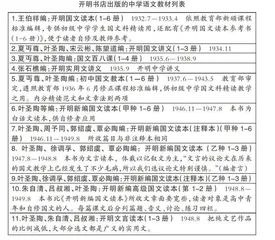

开明书店由于发行《活叶文选》大获成功,更增强了编辑出版教材的信心。1930年,开明确立了以发行中学教材和中学生课外读物为主的出版方针,时任编译所长的是夏丏尊,主持编辑工作的有叶圣陶、王伯祥等,这样的人才阵容为开明版语文教材的编撰质量提供了有力的保证。此后直至1949年,除继续发行《活叶文选》,开明书店共累计编辑出版中学语文教材11套,详情见下表。

根据《民国时期总书目·中小学教材》里的中学教材出版目录统计分析,三四十年代开明书店共出版中学教材86套,涵盖语文、数学、历史、化学、地理、音乐、物理、英语、植物学、博物、生物学、生理卫生12门学科,语文学科是开明书店教材出版的一大重镇。与诸如商务印书馆、中华书局这样的老牌书店相比,开明书店当然难于以量取胜,但凭借着夏丏尊、叶圣陶、陈望道、宋云彬、吕叔湘、朱自清、王伯祥等新文学、新文化界重量级人物掌舵扬帆,书店出版的语文教材自是别具一格,在语文教材的实用性、系统性和科学化方面展开了切实有益的探索。

三、开明版语文教材的特色

开明书店是当时唯一一家归知识分子所有和运营的出版社,相较于商务、中华等老牌书店,接受新文化、新思潮更为迅速,并始终坚持独立、开放、进步的文化立场。这样一种“开明风”也直接影响到开明版语文教材的编制,使其在总体上呈现出务实求进,守正创新的风格特点。

1.对传统“文话”的借用与改造

文话,与诗话和词话一样,同属中国古代文学批评的重要样式,源起于北宋,至南宋最终形成,一时之间出现了大量的散文评选、评点著作:如吕祖谦的《古文关键》、楼昉的《崇古文诀》、真德秀的《文章正宗》、谢枋得的《文章轨范》、陈骙的《文则》等等。这些文话作品,或评点文章写作之精要关键之处,或评析文章的体式和句法,或在评点的基础上提示初学者为文之道,因此,也具有指导学生阅读和写作的教育价值。

夏丏尊、叶圣陶在《文心》一书中便屡屡提及“诗话文话”之于学生读写能力养成的重要意义,之后,在为开明书店函授学校编写《开明国文讲义》(以下简称《讲义》)时,他们首次将“文话”这种传统文学批评形式纳入教材,并且创造性地将“话”的形式与文学史、文法和修辞知识嫁接起来,发展出“文学史话”和“文法修辞讲话”。

这样编写的好处首先在于,消除一般所谓“讲义体”“教科书体”的弊端,即如叶圣陶所言“人生经验的公式化跟化石化,把人的感情赶到露不得嘴脸的角落里去”,板起一副似乎理智的面孔,告诉人家一些好像同人家全不相干的事。这种抽象枯燥地呈现语文知识的毛病在《讲义》中是没有的,它们用“谈话式的体裁”,叙述关于文章写作、欣赏等方面的项目,介绍语言内部的各种要素和语言使用方面的种种规则,较之寻常的“读书法”“作文法”来,既活泼精密,又兴味十足。此外,由于编者身兼作家和教育家的多重身份,对于文章读写过程中学生可能会遭遇到的障碍预估较准,因此,凡不易了解以及要发生疑问的,编者都预为说明与解释,好像编者坐在旁边一般。更重要的是,《讲义》对传统的“文话”进行了教育学意义上的改造。针对传统文话囿于评点者的主观体验而可能会显得笼统和莫衷一是的问题,《讲义》中文话的写作尽量规避对作者、时代和作品的主观价值判断,只从文章的本身上检点客观的条件。传统文话常常是只言片语,过于依赖读者的领悟力,《讲义》对此采取祛魅式处理,围绕选文展开细致剖析,重视文章形式构造规律的探索,讲究可操作性和实践性,使文话切实可行地为教学服务。

如果说《讲义》中的“文话”尚属于因文而异、随文而论的文章批评范畴,那么《国文百八课》(以下简称《百八课》)中的“文话”则开始摆脱对“文”的依附,同文法、修辞等知识共同成为语文学科的研究对象,并在这种组合碰撞的过程中彰显了挣脱传统知识架构的力量,彼此建构起一种全新的关联,从而初步形成区别于传统的、现代语文学科知识的格局。

《百八课》以“课”为单位,对《讲义》里的29篇文话进行了增补和调整,个别篇目内容还予以细化和分解,尽量做到每课以一个关键知识点为教学目标,定位更加清晰明确。据《百八课》的72篇文话在教材中的地位、排列方式及其内容主题可以看出,“文话”实则充当了夏丏尊、叶圣陶二人建构语文学科知识框架的叙述工具,进而言之,由二位先生费心研制出来的“文话”体现着他们对语文学科性质与知识体系的思考。在他们看来,语文科和其他学科的性质不同,除了文法、修辞等部分以外,是拿不出独立固定的材料来的,只有从“文章形式”着眼去处置现成的文章,把语文学习目标侧重在形式的讨究,才可避免“漫然的瞎读”和“失去学科立场”的误读。也就是说,他们所强调的语文学科知识在形态特点上需要具备两个条件,其一是区别于其他学科的独立性,这是学科所以存在的先决条件;其二是区别于日常经验知识的稳定性,这是学科是否具备权威性和可教性、能否发挥规范性力量的前提保证。从入选的72篇“文话”来看,它们的确是经过一番剥离、提炼与组合的相对独立稳定、且内部自成一体的知识形态,即“共通的表现方式和法则”。在《百八课》出版的同时,夏、叶二位先生还先后为《中学生》的“文章偶话”栏目撰文十篇,包括《句读和段落》《开头和结尾》《句子的安排》《文章的省略》《文章中的会话》《文章的静境》《文章的动态》《所谓文气》《意念的表出》和《感慨及其发抒的法式》,这些均可视作对《百八课》“文话”系统的延续及发展。

2.对语文教材混合编制的探索

采用混合法编制语文教科书的建议早在二十年代就有人提出过:要实现语文教学的科学化,就需要注重法则的教授,而这又有赖于教科书编制的创新,即“采取现时教科书中很通行的混合法,就是把现在所谓文法读本作文等统统编辑在一书中”,“这类教科书的要旨,是以文章和法则互为经纬,两相融合,于文章中发见法则,将法则应用在文章上”。[10]这里所谓的“现时教科书”指的是英语教科书,如就在刊文当年的4月,中华书局出版了由沈彬、马润卿编辑、美国教授怀特赛德(J·Whiteside)校阅的《(新学制适用)新中学混合英语》(Correlated English for Junior Middle Schools)。该套教科书共六册,截至1939年2月,共再版十九次,可见影响之大。该书每一册都由读物、文法、会话和练习四个部分组成,“读物”为教学的核心,教师必须先范读并解释明白,然后让学生诵读、研究和讨论,务求“十分了解,琅琅上口”之后再“就读物中所见者”提出文法研究内容,以及根据读物中的材料让学生练习会话,最后布置书法、填字、翻译、造句等练习。