立德树人视域下大单元作业设计的探索与实践

作者: 王翠英

摘要:落实立德树人根本任务要与学科教学深度融合。要让“立德”在“双减”的育人土壤里落地生根,大单元作业设计就要与时俱进:以单元活动任务为轴主题组元,整合构建;融入主流媒体时评资源,巧设真实的语言运用情境,建构聚焦学生核心素养的学习任务群;通过巧搭学习支架、多元评价等方式进行任务驱动。

关键词:立德树人 大单元 作业设计 媒体时评 活动探究

随着新课程改革逐步深入,“游离于课程改革的‘射程’之外”[1]的传统语文作业正尝试着寻求突围。新课标背景下,一线教师想要突破“重课堂教学,轻作业设计”的现状,摆脱语文作业封闭、僵化的困局,该如何创新、优化作业设计,建构立德树人视域下语文大单元作业设计体系呢?本文以统编语文教材八年级上册第一单元“新闻活动探究”为例,试着探寻大单元作业设计与立德树人深度融合的有效路径。

一、整合构建,以任务为轴主题组元

大单元作业设计应以人文主题为导向,以语文素养提升为目标,寻求核心素养与立德树人的深度融合。以活动或情境任务为轴,有利于立德树人视域下的大单元作业整合构建。“活动·探究”单元以任务为轴心,以阅读为抓手,整合活动项目,为大单元作业设计提供了更大的自主选择与自主活动的空间。

1.主题组元,统整立德树人视域下大单元整体化作业单

八(上)新闻活动探究单元围绕“变化着的社会”这一人文主题整合构建,把“任务一:新闻阅读”——“任务二:新闻采访”——“任务三:新闻写作”——“口语交际:讲述”四个活动任务,勾连成一个读写互动与听说融合的综合实践系统。单看“任务一:新闻阅读”,该活动板块选择了六则具有双重价值的新闻作品,从体裁上看,涵盖了消息、新闻特写、通讯、新闻评论等多种新闻文体。从写作时间及内容涉及领域来看,既有历史陈迹(《消息二则》写于1949年,《首届诺贝尔奖颁发》写于1901年),也有近些年发生的鲜活事实(《一着惊海天》发表于2012年,《国行公祭,为佑世界和平》发表于2017年),涵盖了军事、文化、体育等多个领域,是广阔社会生活的真实反映。从语言风格上来看,《消息二则》辞约义丰、倾向鲜明,《首届诺贝尔奖颁发》准确精炼、客观平实,《“飞天”凌空》语言生动、笔触细腻,《一着惊海天》善用修辞、富有感染力,《国行公祭,为佑世界和平》气势充沛,极富说服力。

由上,如果按照传统作业设计思路,以“语文要素”为中心进行单篇作业设计,势必会把学生再次引入传统作业的牢笼,把新闻探究活动囿于枯燥的海量习题中,造成新闻采访无真人可访,新闻写作无处着手。无真实活动体验的应付之作,怎会有真趣、真情可言?

2.提炼主题,盘活语文要素与社会生活素材

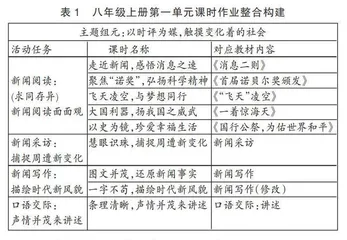

主题明确,有利于大单元作业设计内容整合。单元作业设计如何整合课文学习、实践活动、写作表达、口语交际等活动板块,并让其因融合而产生意义呢?该单元六篇不同时代的新闻作品以时间为纬,以空间为经,为我们展现了一个发展变化着的社会,单元作业设计能不能按照“触摸变化着的社会”进行主题组元呢?基于此思考,笔者试着从“活动·探究”教学理念出发,以“触摸变化着的社会”为大单元作业设计主题,在国家主流媒体资源平台上综合统筹“新闻阅读——新闻采访——新闻写作——口语交际”活动板块,盘活语文要素与社会生活素材,选取国家及社会上新近发生的,贴合学生生活的主流媒体时评资源,整合构建 “主题组元”下的大单元作业设计(见表1)。

3.明晰目标,创建深度融合的交互学习系统

目标明确,有助于单元活动任务板块之间的深度融合。九课时作业任务目标的设定是单元活动板块(见表1)目标的再分解与细化。任务一“求同存异,新闻阅读面面观”目标设置为:通过梳理比较课内外优秀新闻作品,归纳不同新闻体裁的特点。落实该任务目标作业用时5课时,其间融入了新鲜的主流媒体新闻资源,旨在以读促读、以读促思,为新闻采写奠定基础。任务二“新闻采访”是发现和全面了解事实的过程,也是活动性最强的任务,活动任务目标设置为关注身边生活及社会发展,“捕捉周遭新变化”。目标细化为:结合活动任务“捕捉周遭新变化,描绘时代新风貌”这一主题,确定采访对象,设计采访记录表;结合好新闻的要求,小组合议拟定采访大纲;自信大方得体地进行现场采访,结合主题分类整合素材。任务三“新闻写作:描绘时代新风貌”是采访成果的汇报与交流展示。活动任务目标设置为结合采访素材,选择恰当的新闻体裁,寻找独特的切入角度,紧扣新闻各部分写作要求,撰写有特色、有价值的独家新闻稿。任务四“口语交际”,通过让学生在掌握新闻“用事实说话”原则的基础上,能够“声情并茂来讲述”。具体目标细化为:选好角度,能条理清晰地讲述事件的来龙去脉;言必有据,能准确简明地表明自己的立场、态度;声情并茂,能利用体态语言,具体生动地再现故事、情景。

以任务为轴主题组元,让“活动·探究”各活动板块因相互联系而产生独特意义,形成一个教与学紧密相连、读与写双向互动、听与说深度融合、由课内到课外、由个体向社会多维融合的学习交互系统,让整合构建下的单元作业任务,变成了一次探索社会发展变化的研学之旅。在学习之旅中窥探社会变化,亲历时代发展,与时代同频共振,此举有利于开阔学生视野,提升人生格局,使立德树人任务在中学语文教学实践中真正落地。

二、创设情境,以时评为媒聚焦素养

新课标聚焦核心素养,着力提升学生的语言能力、思维能力、审美情趣、文化品位等。如何创设任务情境帮助学生积累言语经验、构建学科知识体系,如何沟通教学情境与生活情境,让学生在真实的言语实践中提升核心素养与文化品位,这是大单元作业设计必须认真思考的问题。教学实践中,笔者发现新近发生的鲜活的新闻比较令学生感兴趣,尤其是社会发展中有纪念意义的主题事件颇受这个年龄阶段的学生欢迎。因此,笔者围绕单元人文主题广泛引入主流媒体时评资源,积极创设“触摸”情境,以让学生更好地把脉时代,触摸社会。

1.立足主题,萃取主流媒体时评资源之精华

主流媒体资源特别是优秀时评与微视频可谓文质兼美,其语言或典雅,或诙谐,或针砭时弊,是语文教学与作业设计必须汲取的甘洌泉水。立足主题,创设任务情境,把相同主题下的主流媒体资源或时评融入作业内容,以点带面,或让学生捕捉新闻事实,或提取整合信息,或比较分析不同媒体基于同一事实的各自立场,既能够让学生感悟新闻语言文字之美,又能够让学生真切体会到新闻语言文字之力,更能让学生窥探到主题事件所彰显出的新闻价值及时代精神。笔者在大单元作业设计时,为建构“主题组元”学生所需的活动任务情境,广泛融入了人民网、新华网、《人民日报》等主流媒体资源(见表2)。

萃取时代精华的语文作业或能滋养学生的生命,引领学生的精神成长。立足主题,融主流媒体时评资源之精华于大单元作业设计对中学生来说意义重大:能够引导学生关注社会及时代发展,跳脱狭窄的学习思维模式;能够引导学生更加理性地进行多角度的思考,优化思想认知,形成正确的核心价值观;能够丰盈学生的内心,让学生的脚步从容而坚定,让学生的生命变得明晰与厚重;能够让学生参与当代文化,增强责任感与使命感,赓续民族精神,厚植家国情怀。

2.立足主体,巧设真实的语言运用情境

“学生是主体性与客体性的统一,又是能动性和受动性的统一,同时还是独立性与依赖性的统一。”[2]在作业设计时,教师要重视学生在言语实践中的主体性、能动性与自主性,重塑学生的主体地位。立足主体的作业设计,既要注重分层设计,创新作业内容及形式,又要巧设真实的语言运用情境,启发引导学生主动探究学习,让学生在获得知识与能力的过程中产生美妙的生命体验,在潜移默化中提升学生的核心素养。下面以第二、第三课时作业内容为例,进行简要分析。

作业内容:仰视中国屠呦呦

任务情境:2015年10月5日,中国药学家屠呦呦获“诺贝尔生理学或医学奖”。喜讯传来,举国欢腾。第二天,“新华时评”发表题为《屠呦呦的力量源泉》评论,请阅读该评论,完成任务要求。

任务要求:屠呦呦为什么能够成功?你认为科学家屠呦呦荣获诺贝尔科学奖项意义何在?科学家屠呦呦是如何看待自己获诺奖一事的?请结合以上问题,谈谈自己的感悟,200字左右。时间要求:17分钟。

作业内容:感悟“女排精神”

任务情境:2021年8月2日,由郎平带领的中国女排小组赛失利无缘八强,首次以历史最差战绩折戟东京奥运会。当日,新华网发表《奥运时评:女排精神永流传》,请阅读所给文字,完成任务要求。

任务要求:如果你是中国女排教练,面对比赛失利落泪难过的队员,请你结合队员取得的战绩,告诉她们“岁月曾著风雨,更待满树繁花”。你将会怎么劝说呢?时间要求:8分钟。

不论是“仰视中国屠呦呦”,还是“感悟‘女排精神’”,在作业设计时都给出了具体真实的语言运用情境。学生要想完成此项言语活动,必须认真阅读材料,审读具有提示性质的情境任务及要求,调动已有的言语及生活经验,才能进行具有创作性质的言语实践。

创设真实的语言运用情境,设计灵活开放的作业任务,有利于敦促学生变“他主学习”为“自主学习”,变以“接受、掌握、记忆”为主的“填鸭式”学习为以“发现、探究、生成”为特征的“建构式”学习。立足主体,结合学情,创建真实语言运用情境的作业设计,更能凸显学生的主体地位,发挥其主观能动性,也更符合新课程标准及新时代育人的要求。

3.立足学科,聚焦思维品质与核心素养

科学而有效的大单元作业设计须依据课程标准,统筹兼顾,设置关联学生语文核心素养的评价指标。基于这一思考,笔者在“仰视中国屠呦呦”课时作业设计时,评价指标拟定为:言之有据,能针对问题方向阐述自己的感想;言由心生,写出自己的真实感受,表述具有真情实感;语言连贯,语句通顺,能够文从字顺地表达。评价指标角度设置为“阅读:依托材料,言之有物;写作:抒真情,文从字顺”。而在“感悟‘女排精神’”这一课时作业设计时,评价指标与评价角度均有所改变。拟定的评价指标为:养成默读习惯,有一定的速度,能够快速提取所需信息;能够捕捉作者通过新闻事实传达出的观点;言之有据,以情动人,以理服人。评价指标角度拟定为:阅读:默读习惯及信息提取;口语交际:析之以理,述之以情。

在创设大单元作业任务情境时要力求做到“四统一”:作业任务情境与单元人文主题的统一,作业内容与任务要求的统一,任务要求与评价指标的统一,评价角度与学科核心素养的统一。立德树人视域下的大单元作业设计,引入主流媒体优质时评资源这一源头活水创设真实的任务情境,搭建起“学习情境—生活情境—社会发展情境”互通互联的桥梁,把“作业内容”“任务要求”“评价指标”缀连成一个聚焦学生核心素养的大单元学习任务群。

教师立足主体,巧创语言运用情境,根据国家社会新变化、新成就,“及时更新教学内容和话语体系”,不仅可以激荡起学生关注和参与当代文化的热情,让社会主义核心价值观内化于心,外化于行,还可以激发学生与时代同频共振、投身于时代洪流的强大内驱力。

三、任务驱动,借“支架”之力挖掘价值

语文教学的目标“不是培养‘谈论语言’的人,而是培养‘运用语言’的人。”[3]而实际教学中,身处一线的教师深有体会,针对一些综合性强的言语实践活动,师生虽心向往之,但不知如何下手而选择置之不理。不得不说,在新闻活动探究单元,师生对于新闻的采写活动,是充满期待而又心存敬畏的。如果仅仅是让学生在“捕捉周遭新变化,展现时代新风貌”这一主题下自主完成新闻采写任务,只怕会流于形式。大单元作业设计时,如何处理这类复杂的“运用语言”类作业呢?

1.巧搭“支架”,为学生任务的完成提供可能

基于“最近发展区”的“支架式教学”理论认为,对复杂的学习活动任务给予程序性或策略性的指导更有利于活动任务的解决。教师在作业设计时,如能针对学生真实的问题与困难,为学生搭建具有“提示、建议、触发、指导”作用的学习支架,有助学生激活基于经验的“最近发展区”,在深层次思考中完成任务、超越自我。如在“第五课时:《国行公祭,为佑世界和平》”作业设计时,为鼓励学生关注并参与当代文化,更好地认识新闻评论,积极参与主题交流讨论,在课时作业“触摸新闻时评天花板”设计时先提供学习支架(表3),让学生结合表格提示说说两家主流媒体时评是如何体现新闻评论的特点的,然后再引导学生比较分析两则时评主要观点的异同。