用审辨,给备课以思维的力量

作者: 郝敬宏

“审辨”一词最早出现于《中庸》,《中庸》不仅提出了“审辨”这个概念,还建立了一个相对完整的思维流程:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。为了提高备课质量,提升学生的思维能力,教师在备课时也完全可以参照此流程进行思考,从而提升教师备课的质量。下面,我就以《拿来主义》一课的教学为例,看教师如何参照这个流程,用审辨式备课,给语文教学以思维的力量。

一、博学:阅读“三新”,把握经典文本备课的新角度

越是经典的课文,备课时越要博学,特别要广博阅读“三新”要求,从“三新”的高度,为经典课文的教学,找准方向。

如何阅读“三新”?如何从“三新”中把握备课的角度?

具体的建议就是:按图索骥。即从所备篇目的文体入手,寻找其在课标中对应的任务群,明确课标对这类文本的总体要求;然后再从《教师教学用书》入手,确定单元的学习要求;然后梳理近六年新高考试题,从评价的角度寻找教学的切入点;最后结合本课的学习提示确定具体的教学内容。

这是一种由课标到教材,到评价,再到文本的备课思路,这种思路是一种从高到低、从面到点的阅读方式,可以有效适应于各种课文的备课。

具体到《拿来主义》这一课,《普通高中语文教师教学用书》中明确本单元是“思辨性阅读与表达”任务群,所以,第一步,就是找到《普通高中语文课程标准》(2017年版2020年修订)学习任务群6“思辨性阅读与表达”中的具体要求:

(1)阅读古今中外论说名篇,把握作者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑。阅读近期重要的时事评论,学习作者评说国内外大事或社会热点问题的立场、观点、方法。在阅读各类文本时,分析质疑,多元解读,培养思辨能力。

(2)学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。

(3)围绕感兴越的话题开展讨论和辩论,能理性、有条理地表达自己的观点,平等商讨,有针对性、有风度、有礼貌地进行辩驳。[1]

在阅读课标的过程中,建议老师们把课标原则要求与具体文本结合来读。比如以上要求(1)中“阅读古今中外论说名篇,把握作者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑”就符合《拿来主义》一课的要求,但是“阅读近期重要的时事评论……”对本课就没有指导意义,因此可以略去。第二条中“学习表达和阐发自己的观点……”作为立论为主的文章,可以安排在本单元《劝学》一课中,《拿来主义》作为驳立结合的经典文本,可以重点放在“学习反驳,能够做到有理有据,以理服人”上。

按此方法,我们就可以确定《拿来主义》一课在课标中的原则性要求为:

(1)把握作者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑。

(2)学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。

(3)围绕感兴越的话题开展讨论和辩论,能理性、有条理地表达自己的观点,平等商讨,有针对性、有风度、有礼貌地进行辩驳。

第二步,由课标的原则性要求,具体到这篇文章所在的单元学习要求。

这时我们可以参考教材中的“单元学习提示”和《教师教学用书》中的“语文素养要求”。例《教师教学用书》将本单元语文素养要求表述为:

1.借助注释与工具书,读懂古代思辨性作品,探究其中蕴含的文化内容与传统思维方式;

2.准确把握和评价作者的观点与态度,理解阐述表达观点的方法和逻辑;

3.学会发现问题,从合适的角度以恰当的方式阐述自己的看法,论述合理,语言准确,以理服人。[2]

对照《拿来主义》这一课,我们发现,第一条是针对本单元前两篇文言文《劝学》《师说》而言,因此二、三两条才对本课的学习要求具有针对性、指导性。

第三步,阅读文本后的“学习提示”,进一步具体到本课的具体要求。

文本后的“学习提示”对这篇课文的具体要求为:

议论性文章往往具有鲜明的针对性。查找相关资料,了解本文的写作背景,思考文章针对什么问题而写的,提出了怎样的观点,对我们有什么启示。

这篇文章将不同现象进行归类,直接予以批驳,确立自己的观点。阅读时,梳理和把握论述的脉络层次,学习破立结合的写法,感受文章蕴含的批判力量。

作者善于运用比喻来证明观点,阐述自己的主张。找出文中比喻论证的例子,分析作者是怎样有效地进行论证的,体会比喻论证的表达效果。[3]

这段文字不长,但表述却特有逻辑。首先是每节都有一个明确的要求,分别为“议论性文章往往具有鲜明的针对性”“这篇文章将不同现象进行归类,直接予以批驳,确立自己的观点”“作者善于运用比喻来证明观点,阐述自己的主张”,可以说要求明确且简明。其次,三个要求分别指向论点的针对性、论证的层次性、论证方法的有效性,从论点、论证、手法三个方面进行了全面的要求。第三,每一个具体要求后,又都结合本文进行了具体的阐述,所以,阅读时我们既要关注本课的具体特点,又可以本课为例,进行这一类的群文阅读教学。

第四步,从考试评价的角度把本课的学习内容落实、落地。

2020年1月,教育部为了稳妥推进山东省新课程改革落地,为山东、海南两省编写了一套高考摸拟试题,这是全国新教材实施之后的第一套新高考试题,在这次高考模拟中,试题编写者在信息类阅读文本中选了王峰的《科幻小说何须在意“文学性”?》和汤哲声《论中国当代科幻小说的思维和边界》两篇文章,第四题这样设问:“材料二在论证上有哪些特点?请简要说明。”2021年新高考Ⅰ卷选用了朱光潜先生的《诗论》与钱锺书先生的《读〈拉奥孔〉》,第四题这样设题:“请简要分析材料一和材料二的论证思路。”从高考评价的视角来看,“梳理文章的论证思路,把握文章的论证方法”是思辨性阅读的一个重点。

同样,在2020年模拟试题与2021年新高考试题的第5题中,分别考查了“用传统意义上的文学性来评价科幻小说是否合理?请结合材料谈谈你的看法”“嵇康诗有‘目送归鸿,手挥五弦’一句,顾恺之说画‘手挥五弦易,目送归鸿难’,请结合材料,谈谈你对此的理解”,由此可见,读懂作者的观点,并且能在面对生活中的真实问题时,运用文章的观点与论证思路、方法,思辨地表达自己的观点是高考考查的第二个重点。

第五步,综合以上阅读,我们就可以将本课的教学目标设定为:

1.梳理文章的论证思路,把握作者的观点,学习文章的论证方法

2.运用文章的论证方法,有理有据地表达自己的观点。

二、审问:在比较中找准备课的重难点

审辨式备课,不仅要求教师广博阅读,更重要的是在广泛阅读的基础上发现问题。那么,如何才能在备课时发现问题呢?

首先,问题的发现,往往出现在将以上理论与具体文本的结合中。

比如本课的“学习提示”部分第一句话就是“议论性文章往往具有鲜明的针对性”,这时我们就可以发现一个问题:“拿来主义”针对的是什么问题?

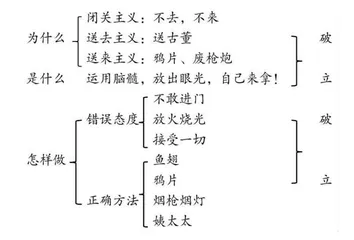

如果说文章前六个自然段,作者在批判三种错误的“主义”时提到的都是中外文化交流中出现的问题,文章看似批判中外文化交流中的错误做法;但是,下文中的“大宅子”里面列举的鱼翅、鸦片、烟灯烟枪、姨太太等都是中国特色的东西?鲁迅先生似乎是在批判继承发扬中国传统文化中出现的错误做法;那么,这篇文章到底是针对前者还是针对后者呢?如果“驳”的是中外文化交流中的错误做法,那么“立”的就应是在中外文化交流中的正确做法,但为什么不一致呢?如果文章针对的问题都不统一,这样的文章还是好文章吗?

如果这个问题不解决,“学习提示”第二条中的“梳理和把握论述的脉络层次”、第三条中“体会比喻论证的表达效果”也就无从谈起了。

其次,问题的发现与提出,也可以发生在教师独立、审辨地阅读课文文本的过程中。

比如阅读《拿来主义》这篇文章,我们稍有点质疑精神,就会发现:文章批判了1932年到1934年间徐悲鸿、刘海粟、梅兰芳三位大师在国外举办的中国文化艺术展,这些展览有什么问题吗?难道不应这样进行交流吗?这不就是发扬中国的传统文化吗?

文章还提到了著名的出版家邵洵美,邵洵美一生做出过无数值得赞扬的事情,他家庭出身高贵,而且他的婚姻也是青梅竹马,而且与鲁迅先生也有一面之缘,鲁迅先生为什么要这样批评邵洵美?

第三,我们还可以把阅读与现实结合起来,提出我们的问题。

例如阅读这篇文章,我们可以就文章的观点提出质疑:中美贸易战的世界背景下,我们也要实行“拿来主义”吗?

以上这些问题,分别指向这篇经典议论文的论点、论据、论证与其时代的意义。如果这些问题不能发现,发现后不能解决,这篇文章的教学就容易浮于表面,学生的思辨能力就成了一种夸夸其谈却毫无审辨能力的假思辨。

三、慎思:在问题引领下再次阅读,并进行审慎思考

在备课中发现问题后,下一步,建议老师们在问题的基础上深入进行“慎思”,即审慎地思考。而审慎的前提是全面占有资料,寻找问题解决的最佳解释。注意是最佳,不一定是最正确的解释。

这里建议老师们去知网上查阅一些影响力较大的期刊杂志,比如《中学语文教学》《语文教学与研究》等。这时我们就会发现,其实我们发现的问题,前人也大都发现了,这时你会如获珍宝,但同时又会有些许失落。比如我在思考第一个问题,即“《拿来主义》一课到底是针对中外文化交流还是古今文化传承”时,我找到了许多文章,但这些文章都有道理,但却给不了我确切的答案。原因是,这些文章都发现了这个矛盾,但解释却不尽相同,总结下来,有这样三类:

(一)认同“拿来主义”是针对民族传统文化方面的观点

这是长期以来占据语文界主流的一种说法。早在80年代,李文杨、王时龙就在《也谈〈拿来主义〉的层次》一文中说这篇文章“批判对待文化遗产的三种错误态度”[4]。罗福应在《名师授课录》一书中也认为“是一篇关于继承文化遗产的杂文”[5]。人教版、苏教版《教学参考书》也都认为这篇文章“批判了对待‘大宅子’即文化遗产的三种错误态度”。

但这些文章都没有论及为什么前后逻辑不一致的问题,论及前后逻辑不一致的文章也大多承认这种前后不一致是一种错误,但无伤风雅。例华东师范大学中文系王宝明认为“《拿来主义》中的逻辑错误,我们应采取客观清醒的态度,反而有利于弄清文章真正内涵”[6]。黄邵震老师也认为“‘大宅子’这个比喻产生的逻辑纰缪,无伤风雅”[7]。

但是我们都知道,“大宅子”是后面立论的中心,鱼翅、鸦片、烟灯烟枪、姨太太都是围绕着“大宅子”展开,这个纰缪不能说是无伤风雅。但如果说这个纰缪“大”伤风雅,那么鲁迅先生怎么就没有认识到呢?所以此类解释,逻辑不通。

(二)认同“拿来主义”是中外文化交流方面的观点

持此观点的文章,必须能证明“大宅子”这个颇具中国特色的比喻指的是“外来文化”。为此,李玉山老师在《〈拿来主义〉“逻辑”诊断》一文中认为“这个比喻诚如众多评论所言‘生动、形象’,但绝对称不上‘贴切恰当’”,李老师还进一步指出“就《拿来主义》而言,完全可以选一个有‘外国’特色的喻体来替换‘大宅子’,比如城堡,比如庄园,比如教堂……”[8]如果按李玉山老师的解释,既然比喻运用不贴切,既然可以将大宅子换为城堡、庄园、教堂等,那么依照鲁迅先生的文笔,他为什么就不换呢?如果一开始意识不到这个问题,那么行文到后面,写到鱼翅、鸦片、烟灯烟枪、姨太太时他还意识不到吗?可见此种解释不通。

文小燕老师则是从“比喻的本体与喻体必须不同类”这个角度来论证“大宅子”这个本体比喻的就是“外来文化”。她说:“比喻的‘喻体’和‘本体’一定是不同类的事物,那就是说‘大宅子’等比的不一定是中国的东西。”[9]但是“本体”“喻体”不同类仅指二者不同性质,“大宅子”是具体的物象,文化是抽象的精神存在,二者已经不同类了,为什么还非得再进一步,要求“大宅子”本体必须指中国,喻体必须指国外文化呢?