“中国式现代化”的文学性表达

作者: 乐晓峰

关键词:新高考 作文选材 时政性 中国式现代化

学校教育是促进社会发展和民族振兴的重要力量。围绕立德树人根本任务,高考在不断进行改革和创新,旨在引导和提升学科教学的高质量发展。自2014年9月,国务院发布的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》(以下简称《实施意见》),对深化高考考试内容改革提出明确要求;到2018年9月,习总书记在全国教育大会上指出,要深化教育体制改革,健全立德树人落实机制,扭转不科学的教育评价导向;再到2019年教育部考试中心发布高考评价体系,在提出“一核四层四翼”的整体架构基础上,具体阐释“四层”的考查内容,涵盖必备知识、关键能力、学科素养和核心价值;再到2020年10月,中共中央、国务院发布《深化新时代教育评价改革总体方案》,新高考语文的命题规律和趋势呈现出鲜明的时政性、科学性和创新性。关注时政、强化思维、创新表达都是新高考不断向我们传递的重要信号。

全国教育大会2018年9月10日,习近平总书记指出:强化教育改革的高考功能。他强调,要在厚植爱国主义情怀上下功夫,让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根,教育引导学生热爱和拥护中国共产党,立志听党话、跟党走,立志扎根人民、奉献国家。所以,新课程、新高考变革所呈现出的一系列新举措、新要求和新变化直接体现为我国高考试题的选材和命题的变化。作文题的选材和命意向来是最令国人关注的热点,新高考的时政性、科学性、创新性等特性也更加鲜明地指向了高考最具风向标意义的作文题。在新时代背景下,高考作文题就更加鲜明而直接地指向了新时代发展和国家意志。

回顾近年来的高考语文作文,其选材和设题方式一直在不断优化,为真正实现立德树人根本任务,更加科学地考查学生独立思考和运用所学知识分析问题和解决问题的能力,作文设题方式在语言、知识、技能的基础上更加强调注重对学生文化修养、思维品质和家国情怀、责任担当等更高层面核心素养的培养和引领。所以,在备战2023年高考之际,以理解和把握“中国式现代化”为契机,深入体会四省联考命题意图,培养考生解读时政热点、理解国家意志、把握高考命题趋势的能力是提升学生核心素养的重要举措。

新高考语文时政性特征有两点重要指向:“一呈二增”。“一呈”就是高考选材必须充分呈现新时代背景下的中国政治、经济、文化、科技、社会、生态等发展的新成就、新成果;“二增”是指高考命题既要“引导学生增大关注和参与当代文化生活,学习剖析、评价文化现象,积极参与中国特色社会主义先进文化的传播和交流,又要增强学生的文化自信力”(四个自信:道路、理论、制度、文化)。基于此,在新时代背景下我们来理解“中国式现代化”的文学性表达就更具有时代意义和备考价值了。

党的二十大报告总揽全局、气势恢宏,思想深邃、内涵丰富,通篇贯穿坚定的信念追求、强烈的使命担当、真挚的为民情怀,闪耀着马克思主义真理的光芒,是推动中国特色社会主义不断前进的政治宣言、理论纲领和行动指南。这份报告具有极强的政治感召力、理论穿透力和历史震撼力,报告中提出了一系列新观点、新论断、新思想、新战略和新要求,是当前时代发展和国家意志的直观体现。而习总书记概括提出并深入阐述中国式现代化理论是党的二十大的重大理论创新,是科学社会主义的最新重大成果。中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于本国国情的中国特色。人口规模巨大、共同富裕、物质与精神文明协调、人与自然和谐共生、和平发展等五大特色内涵既彰显了国家意志,又指明了高考备考方向。除了这五大特色,还有一个重要的文化背景——中华优秀传统文化不可忽视,因为它是中国特色的底色。

事实上,中国式现代化的成功实践已经体现在中国发展的方方面面,不断改变着中国,也深刻影响着世界。中国式现代化作为中国之治的“成功密码”,擘画着中国未来发展的宏伟蓝图,不仅开启了中国亿万人民奔赴充满光荣和梦想的远征,也以胸怀天下的切实行动积极作答时代之问、回应世界关切,为国际社会提供多维度的中国智慧、中国方案。密切关注和深刻理解中国式现代化,准确解读其对2023年高考命题的新启示,是高考备考的重要途径和策略。

下面,笔者将从六个方面详细阐释中国式现代化的文学性表达方式,并依据其特征设置相应预测题为高三备考师生提供必要参考。

一、中国之治:从“人口红利”到“人才红利”

中国式现代化的第一大特色内涵是:实现人口规模巨大的中国式现代化。这一条是基于中国基本国情提出的,人口规模巨大需要同学们从两方面辩证思考:一方面理解其前所未有的复杂性和艰巨性,另一方面还要深刻认识其具有的超越性和颠覆性。

人口红利(Demographic dividend),经济学术语,是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,抚养率比较低,为经济发展创造了有利的人口条件,整个国家的经济呈高储蓄、高投资和高增长的局面。中国改革开放四十年,我们一直享有人口红利所带来的巨大价值,但是现在,我们正面临着人口结构逐渐老龄化、人口增速放缓的巨大压力。2013年1月,国家统计局公布的数据显示,2012年中国15—59岁劳动年龄人口在相当长时期里第一次出现了绝对下降,比2011年减少345万人,这意味着人口红利趋于消失,导致未来中国经济无法回避的“减速期”。2018年10月24日,李克强总理应邀在中国工会第十七次全国代表大会上作经济形势报告时说,中国40年的改革开放使广大劳动者的素质持续提升,技能水平不断提高。“人口红利”加速向“人才红利”转变,由“汗水经济”向“智力经济”转变。这是中国发展的最大“底气”。

预测题一:

请综合阅读以下材料,完成思考后的写作。

材料一:2021年第七次全国人口普查统计全国人口共141178万人,与2010年(第六次全国人口普查数据)的133972万人相比,增加7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%,比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。我国人口10年来继续保持低速增长态势。这些数据表明,人口的增长问题将是制约生产力发展的桎梏。

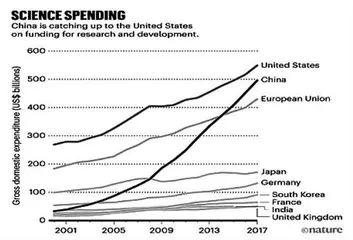

材料二:NSF《2020年科学与工程指标》报告指出:中关研发支出差距正迅速缩小。英国《自然》杂志官方网站15日报道,美国国家科学基金会(NSF)发布最新版两年一期《科学与工程指标》报告。报告指出,尽管自2000年以来美国科研支出略有增加,但中关之间的研究与试验发展经费支出(以下简称研发支出)差距正迅速缩小,美国越来越多地被视为科学和工程领域“全球重要的领导者,而非无可争议的领导者”。

材料三:

【审题立意】基于以上三则材料的综合理解,必须准确得出结论——实现中国之治,必须从“人口红利”转向“人才红利”的发展观。这一转变标志着中国人才培养观念和战略格局的提升。(1.人才支撑,第一资源;2.品质中国,量质嬗变)

二、中国之治:从“先富后富”到“共同富裕”

中国式现代化的第二大特色内涵是:实现全体人民共同富裕的现代化。习近平总书记指出:“中国式现代化就是共同富裕的现代化,共同富裕本身就是社会主义现代化的一个重要目标。”新时代新征程,大力推进中国式现代化,就要把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点,维护社会公平正义,使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。

中国式现代化以实现全体人民共同富裕为目标,打破了“现代化=西方化”的迷思,摒弃了西方以资本为中心的现代化、两极分化的现代化、物质主义膨胀的现代化、对外扩张掠夺的现代化老路,展现了现代化的另一幅图景,证明了实现现代化没有固定模式。以实践基础上的理论创新,拓展了发展中国家走向现代化的途径,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

预测题二:

请综合阅读以下材料,完成思考后的写作。

现在我们实行这么一种制度,这么一种计划,是可以一年一年走向更富更强的,一年一年可以看到更富更强些。

——新中国成立之初,毛泽东

一部分地区、一部分人可以先富起来,带动和帮助其他地区、其他的人,逐步达到共同富裕。

——改革开放初期,邓小平

让发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。

——党的十八大,习近平

【审题立意】1.路径与目标;2.效率与公平。

三、中国之治:物质文明与精神文明协调发展

中国式现代化的第三大特色内涵是:实现物质文明和精神文明相协调的现代化。这一重要论断具有深厚的理论逻辑、历史逻辑和现实逻辑。物质文明和精神文明协调发展是马克思、恩格斯关于物质与精神的辩证关系以及科学社会主义理论的内在要求,是近代以来中国人忍辱负重、自主探索现代化道路的历史要求,是新时代应对国内外风险挑战的现实要求。

物质文明和精神文明协调发展,是马克思主义哲学和科学社会主义理论的内在要求。马克思主义哲学认为,物质与精神是辩证统一的。一方面,物质决定精神。另一方面,精神作用于物质。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。人们正确的思想观念、坚定的理想信念和崇高的价值追求,无不激发出强大的精神力量,推动物质文明更加进步。

中国特色社会主义进入新时代,中国社会面临更加复杂严峻的国际国内局势。国际上,各种错误思潮渗透进入中国,妄图从思想上侵蚀新一代的年轻人;在国内,随着经济的快速发展,道德失范、唯利是图等行为屡屡出现,严重影响了年轻一代的身心健康;再加上信息技术日益发达,网络上各种声音鱼龙混杂。因此,探讨如何在发展经济的同时,大力提升全民精神文明素养成为了重要的时代议题。

2023年新高考四省联考(吉林)作文:

阅读下面的材料,根据要求写作。

当下,很多人倡导简约的理念,也有不少人肯定繁复的价值。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【审题立意】“简约与繁复”取材于传统美学的二元对立命题,表面上是引导学生思考简约和繁复各自表达的美学价值,但实质上是引导考生关注物质文明高度发达的背景下,思考生活节俭与奢靡的人生话题,生活富足与精神匮乏之间的逻辑关系以及如何在极简生活里追寻精神充盈,如何理解盛大隆重的仪式庆典与朴素单纯的初心信仰之间的关联。(1.繁复以享隆重,简约丰盈精神;2.以繁简平衡之道,绘就人生画卷)

四、中国之治:人与自然和谐共生的生态文明

中国式现代化的第四大特色内涵是:实现人与自然和谐共生的现代化。“人与自然和谐共生”作为中国式现代化的本质要求与基本特征,既是对西方现代化的批判与超越及其实现路径所存在问题的反思与审视,更是对中国特色社会主义现代化高质量发展提出高标准与高要求。它是在现代化发展路径上昭示了绿色、低碳、循环、可持续的发展之路,为解决生态问题这一世界性问题提供了中国理念和中国方案,其呈现出世界性的历史意义。

2023年新高考四省联考(云南、安徽)作文

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

现代文阅读I《这里是中国》告诉我们,大碰撞的“洪荒之力”使得我国地貌景观极富变化,我们的家园多姿多彩。祖国之关,在名山胜迹、澎湃江河,也在我们身边的平凡原野、无名山水、寻常巷陌。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得搬用现代文阅读的材料,不得泄露个人信息;不少于800字。

【审题立意】“祖国之美”选材和命意直接指向了人与自然的生态和谐共生之美。但看似简单的话题,依然可以考查学生开放而多元的思维深度。材料第一句话概括现代文阅读Ⅰ《这里是中国》的主要内容,“大碰撞”是自然中存在的客观因素,由此产生了极富变化的地貌景观、多姿多彩的家园。“地貌景观”指向中国的地理特点——幅员辽阔、景观丰富,“多姿多彩的家园”指向中国的人文特点——历史悠久、民族众多、文化多元。从“大破大立”和“不破不立”中理解破与立的逻辑关系。材料第二句话“名山胜迹、澎湃江河”“无名山水、寻常巷陌”则准确指向了中国闻名遐迩的自然景观,和日常生活中熟悉的家乡风光,充分调动学生对自然的独特体验,对家乡文化的思考感悟。“名山胜迹”与“无名山水”中理解名与凡的相辅相成。全文写作必须严格遵循由景到情再到理的论证逻辑过程。