高中语文教学中学生思维能力培养的实践路径

作者: 赵遂香

摘要:在新时代、新课标、新教材、新高考的背景下,学生思维发展与提升成为高中语文的一大核心素养,更是高中语文教学的一大目标任务。但是高中语文教学的现状却是应试教育、机械刷题仍然占据主导地位,语文课堂缺乏有效的思维训练,这与新课改精神严重相悖。针对这一问题,本文以具体案例为依托,从六个角度呈现对学生思维能力培养的积极探索,为促进高中生思维的发展与提升提供实践路径。

关键词:高中语文教学 思维能力 实践路径

新高考命题呈现出“无思维,不命题”的趋势,语文试题重视通过加大思维考查促进高中教改。我们看到,2023年全国卷的语文试题在坚定落实“立德树人,服务选才,引导教学”考查目标的同时,特别注重“考查逻辑思维,提高思辨能力,试题从能否形成观点、能否合理推理、能否严谨论证、能否准确表达等多个方面对逻辑思维能力进行考查”[1]。

可高中语文课堂现状是,教学缺乏思维的训练或者说对思维的训练缺乏自主性、深入性、主动性和系统性,教学大多还是以灌输学科知识和解题技巧或训练浅层思维为主。在语文学科学习中学生思维能力缺失的问题很突出:思维浅层化,思维训练不够系统有效,缺乏具体的实践路径,学生学习大多还是以被动接受、机械刷题、直觉思维为主。高中语文教学还缺乏深度思维的渗透。

在此背景下,为落实课改精神和语文学科素养,语文教育必须把促进学生思维能力的发展与思维品质的提升作为重要目标,尤其是要注重对学生辩证思维、批判性思维、创造性思维能力的培养。下面主要从学生思维能力培养的具体路径方面谈谈个人的认识与实践。

一、质疑问难,鼓励学生主动发现问题

爱因斯坦说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更为重要。”尼尔·布朗也曾说过:“最好的查缺补漏方法就是批判性地提问的策略。”[2]

在语文教学中,教师可以把课堂交给学生,由学生来设计问题、分析问题、解决问题,让学生去发现并探索文本有价值的内容,主动思考,积极求解,真正让学生成为课堂的主人。

如《祝福》这篇小说,难度不小,可以让学生反复阅读然后提出疑问。以下是学生提出的部分问题,虽然问题有深有浅,但都是学生思考的结果。

1.为何以祝福为题?

2.结尾为何写的很热闹欢快喜庆?“我”的疑虑为何消除了?

3.“我”若不逃避能否给祥林嫂出路?“我”似乎无法给出正确答案为何还要自责?

4.祥林嫂为何不继续以死相抗?她的反抗是为了维护礼教吗?

5.祥林嫂和柳妈聊天“笑了”有什么意味?

6.为何祥林嫂要反复讲阿毛的故事?

7.鲁四老爷“然而”言外之意?

8.四婶为何还要亲自干活?

9.为何用“我”来讲述故事?全文用第一人称有限视角,那文章讲述自己听来的故事时为何有详细的神态描写?

比如,笔者在讲完《窦娥冤》情节内容之后,让学生带着质疑的态度再读文本,提出自己的疑问,下面这两个问题充分彰显学生的思维深度和思想高度:

1.窦娥最后得以沉冤昭雪,这能不能算喜剧结尾?

2.窦娥发的誓愿虽然为自己伸了冤,但却让老百姓遭了殃,这样好吗?

无论是《祝福》还是《窦娥冤》,以上这些问题在传统教学模式中基本上是由老师提问学生作答,如果让学生主动去发现问题,能有效调动学生积极探索的兴趣和独立思考的能力,能更好地提升学生大胆质疑的批判精神。

而讲《一个物理学家的教育历程》一文时,笔者把课堂放手交给学生,只设置了一个任务:如果你是教师,你会设计哪些问题作为本文讲解重点?并请大家对提出的问题进行解析。学生提出的问题主要有:

1.标题中“教育”的含义是什么?

2.“鱼缸”的故事有什么寓意?

3.作者成为物理学家的原因是什么?

4.从文章中可以获得哪些启示?

这些问题可以说是抓住了这篇文章的核心,这也充分证明,把课堂还给学生,他们有能力成为语文学习过程中的主人。这样长期训练的结果必然会使学生思维更敏锐,有效促进学生对文本的解读能力。

二、开放课堂,唤醒并激活学生思维

我们的语文教育要培养学生独立思考的能力,不人云亦云,不盲目跟随,能用独特视角和批判性眼光对文本做深层解读。在教学过程中,要注重营造开放民主的课堂环境气氛,鼓励学生勇于逆向思维,敢于挑战权威,善于转换思维方式,能独立且有创造性地表达自己的观点看法。

如讲《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一文,笔者设置这样的情境任务:假设孔老先生穿越到我们现在的课堂,围绕此文所谈及的人和事,你想和孔夫子说些什么呢?一石激了起千层浪,学生围绕这个话题,展开了你来我往的交锋:

学生1:我会说,夫子,我赞同子路。读书人就应当胸怀大志,伺机而动,主动承担,这是一种自信而不是鲁莽。

学生2:我会说,夫子,我虽也认同曾皙纵情山水。可谈及理想抱负,子路的回答,我认为更能体现出心系黎民社稷的大境界。

学生3:我认为像曾皙这样的人,在乱世之中,也能气定神闲,不为世俗所扰,我认同曾皙的生活态度。

学生2:乱世之中能气定神闲,固然可叹;但若是社稷塌于前而无动于衷,这就是没有良知啊!

学生4:我并不认为曾皙是社稷塌于前而无动于衷,他阐述的是他心中的治国理念:顺其自然,君主无为垂拱,百姓悠然自乐,社会井然有序。这既是太平盛世的写照,又是一种宝贵的人生态度。

最后在教师的点拨引导下,一个同学从文中四个学生出发做了总结发言:我会对孔老先生说,志向并无高下之分,拼搏奋进当以子路为榜样,精神内耗时可学曾皙,从他的浪漫情怀中找寻心灵的平静;迷茫不前时学冉有,踏踏实实从小处做起;小有成就时,回想公西华,时刻谨记满为损谦受益。

简单的一堂课,变成了跨越千古的对话,变成了一场思想的碰撞交锋,点燃了学生思想的火花,激活了学生的思维。

三、任务驱动,培养学生多元思维

我们教学中要特别重视利用教材资源促进学生各种思维能力的发展与提升,使“学生在阅读各类文本时,能分析质疑,多元解读,有自己独立的思辨能力;在表达和阐述自己观点时,则要多角度思考问题,有理有据地质疑,理性、有条理地表达,平等地讨论,有针对性地辩驳”。[3]

在教学中,要充分挖掘教材的思维潜质,设计具有思维含量的情境任务,以高阶问题为抓手,以逻辑性问题为途径,引领学生一步步向高阶思维进阶。

如在讲授《答司马谏议书》一文时,笔者觉得王安石对司马光的反驳并不是太合逻辑!进一步查阅资料发现,王学泰教授就曾指出:“王安石《答司马谏议书》,这是被许多选家视为文章典范的。实际上它也是一篇不靠说理,而靠强势语言压倒对方的文章。”[4]

那么,这篇经典文章是否真是如此呢?经过反复思考、钻研,发现问题不是表面这么简单。在带领学生疏通文意理清思路后,笔者设置了以下探究任务:

任务一:假设你是司马光,给王安石写回信,请列出回信的内容要点。课堂上学生深入研究王安石的立论逻辑,大家各抒己见,大胆批驳质疑,思维活跃,思考深入,涌现出不少很有思维深度的观点,列举如下:

(1)受命人主,议法度并修于朝廷,授之有司,这只能说明变法程序合法,但这不能作为 “不为侵官”的证明;(2)“举先王之政”以 “兴利除弊”,初衷虽好,但变法交给“有司”执行,不代表不走样,不“生事”;(3)把反对的人和意见统称为“壬人邪说”,这有刚愎自用之嫌,实为“拒谏”;(4)根据历史记载,“青苗法”实施过程中不管百姓愿不愿意强行放贷给百姓,实则是与百姓“征利”;(5)司马光批评的是变法后产生的问题,王安石回复的主要是变法的程序和初衷,没有正面回应质疑,所以无力驳倒对方观点;(6)据史记载,盘庚迁都是为了避开天灾人祸,是经实践证明了的利国利民之举,而王安石变法出发点虽好但实施中问题颇多,所以前者不足以作为王安石变法的论据支撑他的观点。

任务二:请阅读司马光《与王介甫第三书》,看看司马光是如何回复王安石的,请列出大家还没有谈及到的观点。

学生很快概括出了三点:一是盘庚迁都虽反对意见众多,但他不一意孤行,不以威势强压,而是耐心劝服;二是司马光指出王安石身边 “邪说、壬人为不少”,他们阿谀奉承,以变法逐利,希望他能明察;三是表明心迹,自己写信不是劝对方不以国事为重,以媚俗从众为荣,只是希望对方能多少留意体察天下的不同意见罢了。

讲到这里,按说学生的思维已经被充分激活,对教材的剖析已经足够深入透彻了,但是这还是不够。因为,我们思考问题的角度还是被教材束缚住了。训练学生思维能力,更需要教会学生用不同的思维方式、从不同的思维角度充分透彻全面地分析问题,所以教学中又追加了两个任务:

任务三:除了以上的反驳角度外,我们还可以从其它角度进行批驳吗?

学生补充了一点,就是查阅更具体的史料,用王安石变法的实际效果来反驳。我另外还补充了一点,就是从司马光本人的思想性格层面去分析,看看他是不是“不恤国事、同俗自媚于众”之辈。然后补充介绍了司马光反复写信给王安石陈述自己对这次政治改革不同意见的原因:“故敢一陈其志,以自达于介甫,以终益友之义,其舍之取之,则在介甫矣!”司马光写信目的是尽朋友之谊,人臣之责,可谓推心置腹,坦荡磊落。所以,王安石把他归为“不恤国事”“同俗自媚于众”之流是不合适的。

任务四:这样来说,王安石岂不是被驳得体无完肤了?本文自古以来被誉为“文章典范”,是评论家们看走了眼吗?

这个难题让学生一下子沉寂下来了。教师可以带领学生再次深研教材,然后会发现王安石的文章是从他自己的逻辑出发来行文的,他的立论基础是“名实之辩”,即为自己的变法正名,尤其驳论是紧扣他的这个逻辑支点来进行反驳的,所以不能说他是无理强说三分理,不能否定他文章的逻辑性,只能说他没有从正面直接驳斥司马光的批评。

仅此一课,老师环环相扣的任务设计,引领学生的思考不断深入,教会他们不偏听偏信,不妄下论断;更教会他们面对问题时要多角度多层面进行阐发、评价、质疑和反思,要有独立自主的思考辨析。

四、设置微课题,构建语文研学课堂

教学中要根据学生认知水平、教材及课外资源和教师的智慧,整合各种文本和教学资源,设计一些微课题,以训练学生的不同思维能力。这些课题设置可从学生的根本痛点、课标的能力要求、命题的纲要思想、教材的文体内容、考题的典型规律等方面着手。尤其要善于整合教材资源,借助群文阅读,在比较阅读中训练学生的各种思维能力。

比如,把《谏逐客书》与《烛之武退秦师》进行整合,以“李斯和烛之武劝谏成功的共性原因探究”为小课题,引导学生深入解读文本,总结归纳原因。概括来说,二者进谏成功的共性原因有以下几点:

(1)不为己谋,为秦着想;(2)以史为据,立论有力;(3)利害对举,切中要害;(4)善于进谏,动言中务;(5)摸准心理,顺情入机。

再比如以《荷塘月色》《故都的秋》《我与地坛》《赤壁赋》为例,探究写景散文共性特点,深入领会此类散文的鉴赏路径,提高审美能力。从《劝学》《师说》《拿来主义》中如何学习他们的论证方法和论证结构,分析其论证的逻辑性和深刻性,在学习中提高学生理性思维水平、论证逻辑能力。以《祝福》《林教头风雪山神庙》《变形记》《装在套子里的人》《促织》五篇小说为例,分析社会环境和人物命运的关系,体会小说鉴赏途径。

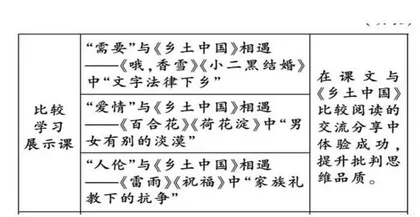

比如关于《乡土中国》整本书阅读,黄志英老师提倡“研读”,她认为:“研读质疑重在以‘整合思维’为出发点,打通全书,引导学生就自己感兴趣的、值得研讨的‘专题’进行深入地探究,学会选题,提炼观点,合理分析。[5]”所以,黄老师讲授《乡土中国》时就把《乡土中国》“与教材《小二黑结婚》《哦,香雪》《雷雨》《祝福》等进行互文研读”[6]。这些文章彼此可互相作注,用具体的文本来辅助理解学术著作,用学术著作加深对小说的理解鉴赏。下面是黄老师设计的互文联读案例: