东晋文人的“困境”与“自救”

作者: 陈孝荣 陈淮高

执教:陈孝荣,江苏省盱眙中学教师;专家点评:陈淮高,江苏省清河中学教师。

【设计背景】

1.教材分析

统编高中语文教材选择性必修下册第三单元有六篇散文,有的至情至性,令人感佩,有的理趣盎然,发人深省。在学习中,要能够理解作者是如何通过独特的语言抒发情致的,领会作者表达出的情感态度,鉴赏作品中的美学思想,理解一个时代的文化特点及其影响。本单元属于《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中的“中华传统文化经典研习”学习任务群,基于这一任务群的学习要求,结合单元学习提示,确立“东晋文人的‘困境’与‘自救’”作为本节课标题,以比较阅读为基本策略,通过自主、合作、探究的研习方式细读文本,深挖内涵。

本节课选取了《兰亭集序》和《归去来兮辞(并序)》作为教学内容,这两篇文章承载了中国传统文化重要的审美价值,前者是文人雅集,后者代表隐逸文化,为后代很多文人士大夫追慕仰望,中国古代士人的人生选择和生命感悟在这两种审美中有着较为集中的体现。

单元导语中有“体裁不一,风格各异”的提示和“把握课文的思想情感及其承载的文化观念,领会不同作者在审美上的独特追求”的要求。两篇文章都有情、景、理的巧妙融合,都有作者对自然外物与自我关系的深层美学思考,但是在文章中表现出的情感基调与生命态度是有所不同的。学习的重点是在弄懂文言字词的基础上品鉴东晋文人的精神追求和审美趣味,理解其深层困境与自救意识,难点是在领略东晋文人的人生观、宇宙观基础上,汲取其思想文化精髓并创造性地运用在自己的学习生活中。

本节课把两篇文章放在课堂教学的同一视域下进行比较阅读,要求学生在对比中体会,在联系中思考,通过梳理整合、比较异同、拓展思辨等方法,在更加广阔更深层次的比较中探析文章内涵,领会作者独特的审美情趣,触摸魏晋名士的精神品质,增进对优秀传统文化的理解与认同。从单元教学安排建议来看,运用比较阅读法实施教学,是符合语文核心素养培育与语文能力提升的有效策略。

2.学情分析

作为第二课时,本节课是在梳理字词和文言语法现象(第一课时)的基础上开展的对文本的深度解读,要带领学生走近魏晋文化名人,帮助学生揣摩作者的情感转变,完成对作者人生观、宇宙观的探讨,从而领略魏晋时期的美学精神,这是有挑战意义的。学生要能够在教师的引导下研习文本、独立思考、合作交流,通过篇章间的比较阅读,开拓文化视野,提升思维品质。同时,在比较阅读的过程中希望能够跳出单篇阅读的窠臼,将视线聚焦于文本间的异同之上:或同中求异,从微观角度研习文本间的独特个性;或异中取同,从宏观角度把握一类文本的共通性。这个过程中,教师要引导学生带着任务,带着问题去思考、讨论,并以最简单的方式推动合作讨论的进行,如规定讨论时间、开展小组互助、代表发言与随机质疑等,以学生为主体,让学生站在舞台中央,广泛开展古今对话、师生对话、生生对话,畅谈生命体验和人生感悟。

【学习目标】

1.品味两篇文章语言的丰富内涵,理解作者抒发情致,表达由物及人、由外及内、由身及心的深层困境与自救意识;

2.领略东晋文人的人生观、宇宙观,加深对东晋名士及文化的了解,拓展对生命价值的思考。

【任务实施】

情境导入:近期热播的中国动画电影大片《长安三万里》呈现了公元8世纪大唐由盛而衰的历史,以李白、高适等伟大诗人的情感世界为主线,讲述了他们的人生转折与生命态度,“诗在,书在,长安就在!”说得多好,还可以补充一句:文化的魂就在!今天我们还要再往前追溯300年,中国历史上还有一个名人荟萃的高光时刻——魏晋,王羲之、陶渊明是这个时期的代表人物,听说某剧组正在策划拍摄以魏晋美学为主题的文化大片,如果让你参与动画制作,编导一部以王、陶二人情感世界为主线,展现东晋文人美学精神的电影,你会从哪些角度进行切入?

任务一:探究人生际遇中的命运困境

活动1:整合资源,搭建支架

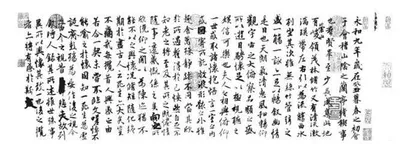

①初步品鉴王羲之书法及其人:

米芾:中国行书第一帖。

董其昌《画禅室随笔》:章法为古今第一,其字皆映带而生,或大或小,随手所如,皆入法则。

吴楚材、吴调侯《古文观止》卷七:通篇着眼在死生二字。只为当时士大夫务清谈,鲜实效。一死生而齐彭疡,无经济大略,故触景兴怀,俯仰若有余病。但逸少旷达人,故虽苍凉感叹之中,自有无穷逸趣。

课前推荐阅读:《晋书·王羲之传》《兰亭诗集》

②初步评价陶渊明作品及其人:

钟嵘《诗品》:文体省净,殆无长语。笃意真古,辞兴婉惬。每观其文,想其人德。世叹其质直。至如“欢颜酌春酒”“日暮天无云”,风华清靡,岂直为田家语邪!古今隐逸诗人之宗也。

王维《偶然作》:陶潜任天真,其性颇耽酒。自从弃官来,家贫不能有。九月九日时,菊花空满手。中心窃自思,傥有人送否。白衣携壶觞,果来遗老叟。且喜得斟酌,安问升与斗。奋衣野田中,今日嗟无负。兀傲迷东西,蓑笠不能守。倾倒强行行,酣歌归五柳。生事不曾问,肯愧家中妇。

朱光潜《诗论》:渊明在情感生活上经过极端底苦闷,达到极端底和谐肃穆。

课前推荐阅读:《晋书·陶潜传》《归园田居(五首)》

明确:以书法的视角来参悟文学之美,以评论的视角观照作品的艺术价值,以后人的视角回望前人的生命世界,旨在拓宽文本的解读路径。

活动2:思考王羲之和陶渊明的困境分别是什么?在文中是如何表现的?

生:王羲之书法前半部分写得随性洒脱,线条流畅,飘若浮云,这是情绪快乐的表现,但是后半部分明显不同,用笔粗重,且多有涂改,字里行间略显局促,表明心情跌宕起伏,有痛悲之意,从而表现于笔端。《王羲之传》中说:尝与同志宴集于会稽山阴之兰亭,羲之自为之序以申其志。说明作者在书写这篇序的时候情感是真实并复杂的,是处在人生困境之中的。

生:我来补充这里的困境,魏晋时期,时局混乱动荡,文人雅士多追求物质享乐,追求功名利禄,用今天的话讲叫纸醉金迷,用庄子的话说叫“心为形役”,比如“会于会稽山阴之兰亭”,“游目骋怀,极视听之娱”,本是快乐之事,但是一想到“修短随化,终期于尽”,“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”,作者就陷入到困境之中了,“岂不痛哉”?忧愁之感顿时产生,这是在为生命短暂、得失难忘而忧虑的表现。

生:我觉得王羲之的痛点除了乐极生痛的人之常情外,还有不可触摸的生命之痛,“情随事迁,感慨系之矣”,这里的“事迁”应该包括仕途颠簸带来的世事无常,另外,“况修短随化,终期于尽”让人难免有生命渺小并且生死难料的痛苦。

生:我觉得还要补充一下用词特点,王羲之在表达“痛”感时,作者连用了“犹”“况”“终”“岂”四个副词,翻译出来就是“尚且”“况且”“终究”“难道”,连接前后语句,层层递进,能够看出作者悲伤之感不经意间涕泪横流的景状。

师:宗白华评论说,“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代”,政治黑暗,民不聊生;富贵权势,可以转瞬即逝;朝代政权更迭频繁,门阀集团互相倾轧残杀。结合时代,细读文本,我们会发现,在作者这里,自然规律的生命之痛,是能够接受的,不过其中所夹杂的复杂的社会因素,是作者不能释怀的痛恨,虽有表面的“放浪形骸”,沉迷于饮酒、服药、游历、清谈……以此来逃避现实,但内心深处则在呼唤着个性的解放与精神的自由,“死生亦大矣,岂不痛哉”,这是以王羲之为代表的魏晋文人生命意识的觉醒,也是由乐到痛的无奈之情。所以,这是“痛”所带来的更大的困境。

生:我觉得第二重困境应该是悲,“每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀”,说明作者因不能明白古人对待生死的矛盾看法,而产生悲慨之情。

师:同学们从“痛”字入手,倒容易理解,这一情感往往是单维度的,而“悲”则是表现人生困局的最高境界,还有补充的吗?

生:读过老师推荐的李泽厚先生的《美的历程》一书,魏晋时期,玄学清谈非常流行,士族文人多以庄子的“齐物论”为人生标榜,鄙弃功名,好尚玄想,有故作放旷的嫌疑。一方面,王羲之不能不借重于老庄来排遣忧愁,以玄言对山水,享受自然之乐,另一方面,王羲之与一般文人不同,他试图在用儒家的情怀寻找生命的价值,清醒并自觉地指责晋朝文人名士清谈无为、消极避世的风气。因此内心深处总有着无处排遣的悲哀。(掌声)

师:说得很好,“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也”。即便时代变迁,世事不同,但是激起心中感慨的原因是一样的。天下没有不散的筵席,静观万物,《兰亭诗》说,“造新不暂停,一往不再起”,乐往悲来,良辰难续。越是用新的目光发现了境界的神奇,就越是为它的“信宿同尘滓”而感到悲叹。这种生命的悲慨,作为禀天地之性灵而生的人,谁又能躲避得开呢?真乃千古之悲!我们再来看看东晋时期另一位名士陶渊明的人生困境。

生:陶渊明虽然也出身于官僚家庭,但不属于士族阶级,没有世袭特权,父亲只做过小官又早亡,家境此时已经没落。在序里诗人诉说着自己的处境:其一,“余家贫,耕植不足以自给”;其二,孩子很多,“瓶无储粟”,缺乏养家糊口的本领,“生生所资,未见其术”,可见,诗人与普通百姓一样,理想是在解决温饱问题基础上展开的。所以在序言中说,“尝从人事,皆口腹自役”,即做官目的很简单,苟且活下去。(掌声)

生:我觉得,在贫困与谋生之间陶渊明选择了谋生,入仕为官,但官职不大、官位不高,未进入上流社会。然而,最大的困境还不是生活的艰难,而是陶渊明刚直纯正的个性与魏晋时期门阀制度的黑暗腐败矛盾无法化解,势同水火,“大济苍生”理想的失败带给陶渊明心灵煎熬与创痛,令其无法忍受。(掌声)

师:对陶渊明来说,贫困的苦恼,饥饿的恐慌,使其深陷世俗的困境之中,而在断断续续十三年的仕途生涯中,折腰事人、仰人鼻息更让他深感屈辱和厌倦,“世与我而相违,复驾言兮焉求?”他发现人生的痛苦莫若心灵受形体的役使,“既自以心为形役,奚惆怅而独悲?”这简直是折磨自己日夜难安的绝境。

活动3:梳理出王、陶二人的生命困境,填写在表格中。

任务二:探究物我静悟中的命运自救

活动1:人生难免遭遇困境,自古以来,历史上有很多伟大的人物在遭遇困境时有过自己的选择,能否列举一些?

生:屈原选择了忠君爱国,以死明志。

生:司马迁选择了发愤著书,以史明志。

生:李太白选择了仰天大笑出门去,仗剑天涯也逍遥。

生:项羽因“无颜见江东父老”,选择了乌江自刎。

活动2:每一种选择都有其独特的文化意义,我们分小组来讨论一下王、陶二人在困境面前选择的命运自救,人物自选。

组1:我们组谈一谈王羲之。从书法艺术上,秦汉时期书写篆书、隶书的一些用笔方法,很少有用笔的提按,缺少变化之美,体现的往往是质朴直率的审美特征,而《兰亭序》书法平和自然,笔势委婉含蓄,遒美俊秀,这是一篇名垂千古的天下第一行书,说明已经摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远,而这一伟大的创作本身就是命运的超拔与自救。从文章内容上,东晋时期国势日衰,互相残杀的现象时有发生,士大夫们不求进取,往往崇尚老庄,认为生即死,死即生,追求清静无为、自由放任的生活。玄学盛行,文学创作内容消沉,出世入道和逃避现实的情调很浓。但王羲之却提出了“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的中心思想,这显然是对玄学思想的质疑与批判,高呼“死生亦大矣,岂不痛哉”,注重个性与精神的自由,珍视人格与生命的完美,这无疑是自我生命意识的觉醒与自救。(掌声)

组4:我们组也是谈王羲之。之前我们谈到了他的困境,但是不要忘了“信可乐也”,从一、二两节可以看到:“天朗气清,惠风和畅”,“崇山峻岭,茂林修竹,清流急湍,映带左右”,因良辰美景而乐;“群贤毕至,少长咸集”,“一觞一咏,畅叙幽情”,因高朋满座而乐,“仰观宇宙,俯察品类,游目骋怀,极视听之娱”,因物我两忘而乐。站在文章结尾的沉重思考之上,回望开篇,这些既酣畅淋漓又恬然自适的快乐,不正是作者在对人生宇宙的执着思考过程中产生的“暂得于己,快然自足”的一种自救吗?(掌声)