依据“这一本”特征 推进整本书阅读

作者: 陈建

名著阅读推进课,也可以说是过程指导课,这类课是贯串在学生阅读过程当中的。相应的策略方法用于课堂指导,使得阅读的质量更高,学生的思考也会有一定的深度,超越学生自己的原生态阅读。指导学生阅读《儒林外史》“这一本”特定的名著作品,一定要依据“这一本”小说的类型特征来确定教学内容和阅读指导方法,进而实现有效的导读。笔者在执教《儒林外史》名著阅读推进课时,充分考虑到了其类型特征,运用“这一本”特征选择教学内容,去组织教学。依据《儒林外史》的结构特征(“连环短篇”),分章节列举指导内容;依据《儒林外史》的人物特征(八股文士),巧用“任务单”把握形象;依据《儒林外史》的主题特征(讽刺作品),引发学生多元思考。

一、依据结构特征,分章节列举指导内容

《儒林外史》结构为“连环短篇”,具有短篇小说的性质。《儒林外史》是通过一个中心人物的故事引出另一个中心人物的故事,并在人物之间的不断转换与衔接中缀合而成。例如:第1回:王冕传;第2-4回:二进传;第5、6回:二严传;第7、8回(上半回):王惠传;第8(下半回)—12回:二娄传;其中第十回、十一回插入蘧公孙传;(由名士转入选家)第13-15回(上半回):马二传;第15(下半回)-20回:匡超人传……读《儒林外史》其实可以当成若干个相对独立的小故事来阅读。依据“这一本”的结构特征,教师对《儒林外史》进行了结构或内容上的切分,分章节列举指导内容。这节名著阅读推进课的课题是《匡超人的淳朴与蜕变》。这节课指导学生阅读范围是与“匡超人”相关的第十五回到第二十回。教学目标、重点和难点如下:

教学目标:

1.阅读第十五回到第二十回,通过匡超人形象分析,进一步理解《儒林外史》中的讽刺意义;

2.自己尝试分析一个或几个自己感兴趣的人物,探究其讽刺意义。

教学重、难点:

1.探寻匡超人的人生轨迹,探究其变化的个体及社会原因;

2.从匡超人的人生变化中探寻文本的社会价值与讽刺意义。

当然,在分章节列举指导前,不能忽视人物之间内在的联系,教师要先引导学生对整本书的结构、人物关系有个整体的建构。教师用思维导图的方式有意识地引导学生理清小说的结构,探究人物与人物之间的关系,让学生对小说内容有一个完整的认识。

二、依据人物特征,巧用“任务单”把握形象

人物是小说的主要构成部分,匡超人是吴敬梓用最深沉的感情塑造出的一个角色鲜明,性格极其丰富的文学形象。吴敬梓在塑造匡超人这一形象时采用了多种艺术方法,勾画出一位淳朴的农村青年精神生命的毁灭,一出真正人格沦丧的悲剧,揭示其蜕变的社会原因。在教学中,教师巧妙运用“任务单”指导学生自主阅读,实现教师对学生阅读的推动。课堂上,教师巧妙设计了“人生轨迹”“匡超人的朋友圈”两种表格任务单,引导学生提取要点、整合信息,从整体上对匡超人的人生经历和变化形成初步感知。课堂教学片断如下:

片断一

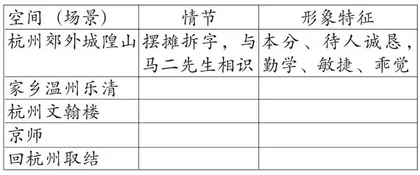

师:老师按匡超人的人生轨迹,把他活动的空间或者说是场景罗列出来,请大家仿照示例,把对应情节归纳进来,并说说从中你感受到怎样的人物形象。同学们小组内讨论交流完成下面表格。完成后,全班进行交流。

出示表格:

(学生小组内讨论,全班交流)

师:在杭州郊外城隍山,匡超人在柴行里记账的工作丢了后,在街上摆摊拆字,与马二先生相识,并得到马二先生的资助。这时,他给人初步的印象是为人本分、待人诚恳,勤学,乖觉。请大家按他活动的空间或者说是场景,概括主要情节,并简要分析匡超人这一人物形象。

生:在家乡温州乐清,匡超人侍奉生病的父亲,一边做小本生意,一边读书。发生火灾时,先救父亲。这可以看出他孝顺、任劳任怨、有担当。

师:确实这样,匡超人能承担家庭责任,撑起一个家,对父母十分孝顺。在家乡乐清,还有没有其他情节?

生:村里失了火,他家房屋烧成了空地,就借住在和尚庵里,仍边做生意边读书。后来得到了知县赏识和资助,考上了秀才。他很勤奋,很用功。

师:在杭州郊外城隍山和家乡温州乐清,匡超人的性格品行都是值得称赞的。大家再看看在杭州文翰楼这里,有什么情节故事?他又给你怎样的印象呢?

生:知县被革职摘印,匡超人也受到连累,到杭州避祸,结识了景兰江等所谓的名士学写诗歌,编选优秀科考试卷集。帮助潘三爷(老乡)改写婚书,拿到了不该拿的银子;替他人代考,拿到更多银子;在潘三爷的撮合下,入赘郑老爹家。我觉得他有聪明、肯学的一面,但也有投机取巧、见钱眼开、没有廉耻、利益为重的一面。

师:依据情节,肯定了他聪明肯学的一面,同时也看到他投机取巧、利益为重的特点。同学们再看看在京师和回杭州取结时有什么的情节?

生:恩师李给事中,就是过去知县,在京城帮他入太学,后来匡超人考取教习。他隐瞒了自己的婚史,又与李给谏的外甥女辛小姐结婚了。足可以看出他很虚伪狡诈,攀附权贵。

生:回杭州取结时,第一位妻子去世,回家改规矩。旧友景兰江找到他,要他去看望在监狱的潘三爷,他推脱了。回京的船上,匡超人遇到了牛布衣,并吹嘘自己的才学高超与牛布衣吹自己曾经选书。从这里可以看出,他虚伪,冷漠,忘恩负义,喜欢抬高自己,很虚荣。

师:依据活动的空间或者说是场景,同学们很快抓住了第十五回到第二十回有关匡超人的故事情节,这个方法有助于梳理故事情节。在把握好故事情节的基础上,对匡超人这个人物形象,我们也有了初步的印象。

片断二

师:我们一起来研究匡超人的朋友圈,看他成长过程中受到哪些人的影响,发生了哪些变化。大家可以参与下面的表格来思考,讨论交流。

(学生小组讨论交流后,全班交流)

生:我觉得马二先生对他帮助很大,资助他回乡。匡超人很感激他,三次流泪,改变了他的命运。匡超人回家后能照顾生病的父亲,经营小本生意。

师:马二先生的资助确实改变了他的生活,他不用再在外过颠沛流离的生活,回家还有了本钱做小生意。还有没有其他人对匡超人有影响。

生:我觉得潘老爹对匡超人的影响也很大。潘老爹先是把他推荐给李知县,后又把他推荐给潘三爷。匡超人对潘老爹是很感激的,有了他的推荐,匡超人的人生才发生了改变。

师:潘老爹这个人物对他的内心的影响,除了感激,你觉得还有什么影响?

生:我还没有想到其他的影响。

师:潘老爹推荐的都是有权有势的人物,接触到这些人,自己的生活就会发生改变,在他的潜意识里,钱权占有绝对分量。同学们再看看潘老爹推荐的两个人对匡超人有什么影响。

生:我说一说李本瑛知县,他见到匡超人用功读书,很是赏识,资助他去考试,确保匡超人秀才考试第一名;知县复任、升官后提拔匡超人,在京城帮他入太学,后来匡超人考取教习,还把外甥女嫁给他。这个人确实改变了匡超人的命运。这也让他认识到依附权势的重要。

生:如果知县让匡超人认识到权势的重要,那么我认为潘三爷则是让他认识到金钱的重要。潘三爷让他改写婚书,又让替他人代考,都拿到不少银子。在潘三爷的撮合下匡超人入赘郑老爹家。潘三爷不仅改变了他的命运,也影响了他的人生观与世界观。

师:对于潘三爷这样的人,我们在这里就不称他“潘三爷”了,就称“潘三”。(生笑)李本瑛知县和潘三对匡超人的影响确实是最大的,不仅改变了他的命运,也让他认识到权势和金钱的重要。尤其是潘三,他是一个把持官府,包揽词讼,拐带人口,买嘱枪手的市井恶棍。匡超人从他那里尝到甜头,为非作歹的胆子也就越发大了起来。可以说在潘三的影响下,匡超人发生了质的改变。

师:匡超人的朋友圈里还有一群所谓的名士,景兰江等人。他们对匡超人有什么样的影响呢?

生:我认为匡超人到了杭州,与一班假名士交往,这是他一生中的转折时期。这些人表面上潇洒风流,但骨子里追求功名富贵。他们假托无意功名富贵自以为清高,意图侥幸可以名利双收。匡超人主动地加入到这群名士中,参加了“西湖诗会”,也想从中获取些好处。这个时候的他已是被名士群所同化了。

师:你从哪里读出这班假名士的真实目的的?

生:书中景兰江有句话是这么说的,“可知道赵爷虽不曾中进士,外边诗选上刻着他的诗几十处,行遍天下,那个不晓得有赵雪斋先生?只怕比进士享名多着哩!”这些人刻诗集,结诗社,写斗方,诗酒风流,充当名士,就是想找一条“终南捷径”。

师:读书读得很仔细。受到他们的影响与熏陶,匡超人年少时那朴实敦厚的人品开始受到污染,思想开始蜕变。当然,匡超人的生活中还有很多人的出现,比如父母、哥哥、三房阿叔……这些人也或多或少对他有影响。关于表格的内容,我认为同学们要多思考,主要是敢于去做,去行动,去落实,答案不是最重要的。

表格任务单不同于一般的练习,起着引导、点拨和启发的作用。“人生轨迹”表格是以匡超人活动的空间或是场景为坐标,引导学生梳理与匡超人相关的重要事件,并初步感知人物形象。“匡超人的朋友圈”表格引导学生梳理匡超人成长过程中受到身边哪些人物的影响,找出匡超人前后变化的具体表现,为后面分析匡超人变化的原因提供参考。值得一提的是,教师主动参与学生的阅读过程,提供给学生的只是一种思考路径,只注重学生的思考,不追求标准答案,这也为学生阅读其后的章节提供了范例。表格任务单的呈现,使得教学的环节更加简约,教学的内容更加精简,保证了学生参与课堂进行阅读、思考、交流的时间和空间。

三、依据主题特征,引发学生多元思考

对主题的理解是小说阅读教学至关重要的内容。《儒林外史》是中国古代讽刺小说,他在小说中以批判科举制度和功名富贵为中心,写尽了特定时代的特定人情百态,乃至整个封建社会的丑态。这节课教师引导学生充分感知匡超人变化的基础上,理性分析促使匡超人变化的种种原因,进而探究小说的主旨,阅读过程层层推进,不断走向深入。在分析匡超人变化的原因时,学生思维十分活跃。不管是哪种理由,教师都能引导学生依据文本上的例子作为证据。课堂片断如下:

师:匡超人本是一个事亲孝顺,勤劳好学的农村好青年,吴敬梓在小说中细致地描写了他一步一步走向人格沦丧,灵魂堕落的过程。大家根据表格的内容,我们一起讨论分析匡超人性格变化的原因。

生:我们小组认为,匡超人之所以变坏,主要是他结交的朋友不对。为什么这么说?你看第二次到杭州之前的他,那么淳朴,孝敬父母。自从他结交了景兰江等那群所谓的名士,尤其是那个潘三,就是他把匡超人带坏的。

师:这些人的影响我们刚才在研究他的朋友圈时讨论到了,你们能不能概括总结一下?

生:他人的影响会改变一个人的品性。

师:(板书:他人)除了他人的影响,还有没有其他原因呢?

生:我们小组讨论的,与他们小组不同。我们认为,是他自己修养不够,虽然他开始给我们的印象是淳朴、本分,孝敬父母的,但是,本质上还是有问题的。你看马二先生问他为何在此拆字谋生?他向马二先生哭诉自己不幸的遭遇;当马二先生问他可曾想读书上进,他又掉下眼泪。可见其希望引起他人同情。并且,他说自己现今衣食缺少,没有本钱读书上进。可见他一直有读书做官,出人头地的追求。

生:书中描写了他的事亲孝顺的行为,但他并非真的孝顺。父亲明明反对他“添出一肚子里的势利见识来”,可是,当他的恩人李知县“坏了”(出了事)被摘了印,他不得进去,就回到家,并且很快躲避到杭州去了。

生:他为了结交那些所谓名士,主动地加入到这群名士中,参加了“西湖诗会”,也想从中获取些好处。