从学习情境的有效运用探寻教学新理念的落地

作者: 吕红娟

新课改当前,大家都在摸着石头过河。在课堂教学中,其中一块经常被“摸”的“石头”,就是学习情境教学。在大力倡导真实学习的今天,“学习情境”为何设置,又如何设置,值得广大教育人深思。本文谨以统编教材上册第一单元《哦,香雪》的两次教学探索为例,思考新理念落地的过程中,课堂学习情境如何有效运用。

一、第一稿设计:从“教学目标”到“学习活动”

教学目标是教学中应达到的目标和方向,是教学的风向标与指挥棒。统编教材上册第一单元的教学目标,落脚点为诗歌赏析和探讨青春价值。该单元的最后一课《哦,香雪》,鉴于其文本的独特魅力与单元整体教学安排,我将教学目标重点定位于:品味小说语言,分析典型环境和事件中凸显的主要人物形象,并在单元视角下理解青春的时代价值。

在教学目标的指引下,最终确定了本文“环境解读”“人物分析”“语言赏析”“主题挖掘”等主要学习任务。在具体的任务指引下,设计了如下情境学习环节:

【活动一】读一读:大声诵读全文,并谈谈你的初读感受。(可以是文章语言,也可以是对台儿沟的认识与感受)

对标教学目标:初步了解小说的诗化语言特点,以及故事特定的环境特点(自然/人文),把握小说的时代背景与独特的语言魅力。

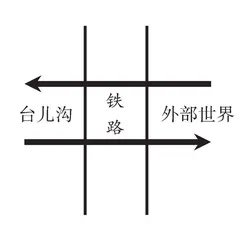

【活动二】画一画:铁轨铺到了深山,火车停靠台儿沟的一分钟时间内,台儿沟与外部世界进行了哪些“输入”与“输出”?(通过比对,你有什么发现)

对标教学目标:通过对比香雪与伙伴们对外部世界的不同关注点,加深对台儿沟物质落后的感悟,并初步理解主要人物形象(香雪:对文化知识的渴求;凤娇:泼辣外表下的纯真等)。

【活动三】议一议:付出了四十个鸡蛋与三十里夜行的代价,香雪换来的自动铅笔盒,有人说是虚荣心的表现。你认同这样的观点吗?

对标教学目标:通过小组讨论,理解铅笔盒之于香雪的重要意义,同时通过品读重点段落,揣摩小说具有表现力的语言,理解香雪的纯真无邪、坚毅执著,以及对科学文化的强烈渴求,完成对人物的深度解读;同时领会作者在文中所寄予的精神内涵和时代精神。

【活动四】写一写:同样以《哦,香雪》为题,结合文本内容与本单元的诗歌知识,为香雪写一首小诗。提示:可选择文中出现的典型意象来展现人物形象与心理,力求展现香雪身上的青春价值。

对标教学目标:在整体理解人物形象、把握小说主旨的基础上,将学生对香雪的个性认知与青春价值相结合;并以诗歌创作的方式,检验学生在本单元中的诗歌综合性落实程度,统筹单元知识。

二、第一次教学后的反思

在“读”“画”“议”“写”四大学习情境中,课堂依次展开文本研习。从教学设计上看,几项情境活动力求在多样化的形式中调动学生的学习参与性,呈现多样化的语文课堂样式。但从执教过程来看,教师明显感觉整个课堂的四个环节是彼此隔绝、各自为政的,缺少了“一气呵成”的畅快感;从学生的教学实践看,在活动一步步落实的过程中,学生的参与性没有充分调动,课堂氛围相对较为低迷。

《新课标》建议教学中应该“根据学生的发展需求,围绕学习任务创设能够引导学生广泛、深度参与的学习情境”。但是本次教学,显然没有达到这一标准。比如“诗歌创作”的环节,对学生来说难度相对较大,学生参与的创作积极性和课堂成果皆不尽人意。

学习情境之于具体的学习任务,该如何有效引领?具体教学过程中,又该如何改善片段化、萎靡式的所谓情境课堂?值得深思。

三、第二稿设计与课堂呈现:从“学习任务”到“情境活动”

如果课堂学习任务在设置上脱离了学生的学习生活实际,势必是没有活力与高效的。想要赋予语文课堂中的“任务”以热情与温度,重要的是要关注学生的体验与感受。

根据第一稿中存在的问题,我及时调整了教学设计,重新拆分、整合了各环节学习情境任务,选取更富有生活气息的情境,引导学生展开感受和体验。

调整后的主要活动环节如下:

【活动一】下面四张图片是某次乡村主题摄影展中的作品,你觉得哪幅图片有可能是台儿沟的照片?请说出你的鉴定理由。

活动呈现:这一活动设计,重点在于以真实情境引导学生感受文中典型环境。四幅图片以较强的视觉冲击,瞬间抓住了学生的眼球;通过图片鉴定的方式,也赋予了学生真切的体验感与真实的现场感。

学生根据自己对文本的原始初读印象,作出自己的直观选择;在“台儿沟的自然特点”“台儿沟的民风特点”以及“现代化进程中台儿沟人的企盼”等角度展开与文本对话,最终为台儿沟作出了最准确的形象定位。

活动小结:该活动环节借助照片鉴定的方式,以形象又直观的方式迅速吸引了学生的视线,课堂热情瞬间被点燃。以四幅照片为载体,学生迅速关注了台儿沟的地理与人文环境特点。同时,教师积极引导学生将照片信息与文本内容有机结合,在文本研磨中关注台儿沟其村其民,较好地完成了对文本的整体感知。

【活动二】如果要开展“最美台儿沟”的摄影比赛,你会将镜头聚焦于哪里?请给你的照片起个名字,并说说选择这张照片的理由。

活动呈现:该活动为第一环节的拓展与延伸。通过具体的情境任务,引导学生深入文本,进一步分析鉴赏台儿沟的自然美与人文美。

学生镜头举隅:

镜头一:群山连绵图。选择理由:崇山峻岭中,台儿沟“掩藏在大山深深的皱褶里”,原始古朴又清幽神秘。

镜头二:迷人夜色图。选择理由:香雪夜行的从西山口回家之路,在月色下分外迷人。月光、山峦、树林、小溪,组成了山间最美的图景,唱出一首最美的山村田园诗。

镜头三:香雪特写镜头。香雪形象好(“咱们香雪,天生一副好皮子”),又有文化(“台儿沟唯一考上初中的人”),算得上是台儿沟的形象代言人。

在香雪照片演说的过程中,教师借势推进,引导学生思考并辩论:

香雪真的能成为台儿沟的形象代言人吗?她用母亲辛辛苦苦攒下的四十个鸡蛋换了一个铅笔盒,有人认为她是一个虚荣的姑娘。大家怎么看?

在这一问题的引领下,课堂学习纵向深入,班级小型辩论赛有序开展。双方阵营举证互辩。辩论焦点如下:

正方

香雪的家庭条件

香雪对小木盒的态度

换到小木盒后香雪的心理

反方

铅笔盒的象征含义

香雪的淳朴与自尊

香雪对台儿沟的感情

活动小结:该活动将原先的“小组讨论”变更为“班级辩论赛”的形式,并将辩论的话题融于“摄影”这一活动中,在连贯的情境中延伸学习任务,将课堂学习的探究引向深入;同时将香雪的形象探究置于一个矛盾又相对开放的视野中,引导学生以思辨的方式挖掘人物内核,学生的课堂反响较为热烈。

在学生陈述理由的过程中,教师适时引导学生关注对重点段落重点字词句的揣摩,整个辩论活动紧贴文本而展开,使得学习任务的落实切实而有效。

【活动三】孙犁说《哦,香雪》一文,“从头到脚都是诗”“是一首纯净的诗”。请你选择文中的诗化语言,并进行适当改编、整合,为刚才所拍摄的最美照片赋一首小诗。

活动实录:

师:到底《哦,香雪》一文,是不是真的从头到脚都是一首纯净的诗,我们一起来看看。老师用诗的形式简单排版了一下文章的第一段,大家试着来读一下。

学生齐读:

如果

不是发明了火车

如果

不是把铁轨铺进了深山

你不会发现

台儿沟

和它的十几户乡亲

一心一意

掩藏在大山那

深深的皱褶里

从春到夏

从秋到冬

默默的接受着大山任意给予的温存

和粗暴

(原文:如果不是有人发明了火车,如果不是有人把铁轨铺进深山,你怎么也不会发现台儿沟这个小村。它和它的十几户乡亲,一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里。从春到夏,从秋到冬,默默的接受着大山任意给予的温和粗暴)

师:大家感觉像不像一首诗?

生(齐):像!

师:老师在哪些地方作了改动?

生1:一些句子划分了一下。有些词语单独成行了。

师:是的,诗歌总是在不该断的地方出其不意地断一下,呈现出其不意的效果,对吧?

(师生笑)

师:还有吗?

生2:好像个别词改动了。比如加了“了”,以及去掉了“有人”“这个村”等词。

师:你看得很仔细。出于整体考虑,大家也可以局部改动字词,甚至是句子的先后顺序等等。所以,大家现在知道怎么依据原文去“创作”诗歌了吧?

……

活动小结:考虑第一次教学中学生在“为香雪写一首小诗”这一环节中的畏难表现,本次教学将原本的“诗歌创作”降为“文字改写”,并且以第一段为例,给学生作了改编的示范;同时,又将原本孤立又抽象的教学环节,融于课堂的统一情境话题,引导学生深入文本、关注文本诗化语言特点的同时,又整合人物形象、文章主题等方面的认知与体悟。这样的调整,化解了学生对于“赋诗”的恐惧心理,激发了他们敢写诗、能写诗的信心。

课堂上学生的参与积极性明显高涨。学生对《哦,香雪》的语言特点、主题意蕴等有了更深层次的理解;同时在习作的互析互评互改过程中,学生对“诗歌创作”有了“初尝甜头”的体验。附学生创作/改编短诗1首:

《月光下》

月光

照亮了

寂静的山谷

灰白的小路

还有香雪手中

闪闪发光的/小盒子

铁轨

泛着清淡的光

冷静地

记载着香雪

走过的

那条路

四、两次教学的纵向比较

同一篇文本,同样的教学目标,不同的教学设计,呈现出截然不同的教学实践。相比较于第一稿教学,第二稿教学设计主要在以下方面存在调整及改进:

1.给僵硬的学习任务赋予真实的生活体验。

以情境带动学习任务,培养的更是学生在真实的语言运用情境中所表现出来的语言能力及品质。在第一稿的教学设计中,“读”“画”“议”“写”四项学习情境,更像是按部就班的四大学习任务,指挥着课堂教学的每一个环节。第二稿的教学设计则更注重学生的体验和感受,在“真假台儿沟照片鉴定”“拍摄最美台儿沟照片”和“为照片赋诗一首”等富有生活气息的活动中,活化了课堂学习任务,学生始终能在真实的情境体验中深入文本,体味文本的独特魅力。

2.将零散的学习环节整合为系统的情境活动。

在课堂中创设学习情境,除了给课堂升温,我们更应寻求教学的有机整合。第一稿教学中,从“读”到“画”,从“议”到“写”,课堂的教学环节是彼此独立且分散的。第二稿的课堂学习,则以“台儿沟的照片”为支撑点,以点带面,延伸出从一条连贯的活动线,几大活动话题集中并渐次延伸,呈现良好的整合态势。

3.从低迷的学生参与升温至积极的课堂氛围。

第一稿中的情境设计,教学形式虽然兼顾了“读”“画”“议”“写”等多种形式。课堂教学形式固然多样,但因为没有契合学生的学习实际,学生的参与性和课堂的氛围都有待提高。而调整后的教学课堂里,围绕“台儿沟的照片”的话题,从鉴定照片、拍摄照片、为照片赋诗等活动中,学生的课堂参与性空前高涨。以“诗歌创作”环节为例,通过降低教学难度、整合课堂活动等方式,第二稿教学化解了学生原本的畏惧心理,并借助前面几个活动的铺垫,实现了学生在诗歌创作上从“怕写”“不会写”到“敢写”“我会写”的转变。