文言文教学中“关系思维”的发展与提升

作者: 许三珍

许三珍,云南省昆明市第十四中学教师。

按照不同标准,可以把思维划分成不同类型,以思维自身的动态水平和思维对象的存在状态为标准,可以把思维划分为实体思维和关系思维。实体思维是从对象固有性质的角度看待问题的思维方式,是相对静态的。关系思维是把事物预设为动态关系的显象,着眼于事物内在和外在关系来认识事物的思维方式,是相对动态的。常见的关系思维有结构化思维、辩证思维、溯源思维、类比思维等。

袁兆伟《从实体思维到关系思维:中小学教师思维方式的转换研究》一文强调,“教师要树立从单向到互动、从静态到动态的思维方式”[1],认为教学中要注重关系思维的运用,重视过程和要素之间的有机关联。统编高中语文教材选择性必修(上册)中《兼爱》(选文为上篇)一文,结构严谨,层次清晰,逻辑严密,对培养学生的思维方法大有裨益。笔者聚焦该篇的论证思路与方法,运用辩证思维、溯源思维和类比思维这三种最常见的关系思维进行统整,以读写结合的方式促进学生思维品质的提升。

一、创设情境:营构思维空间

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》指出:“语文学科核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及其品质。”[2]语言运用情境对培养学生的语言能力和思维品质有重要作用。教学伊始,笔者创设了以下情境:

早上上课打瞌睡是书院班出现的严重问题,极大影响了学习效率。“君子以治学为事者也,必知瞌睡之所自起,焉能治之;不知瞌睡之所自起,则弗能治。”为此,书院班拟召开班会,探寻导致该问题的原因,并寻求解决办法。班主任安排你发言,要求见解深刻,逻辑清晰,说服力强。

建构主义学习理论认为,学生对外部世界的认知是在与周围环境的互动过程中逐步建构并发展起来的,所以教学要注重“周围环境”的营造,为知识的建构提供宏观背景,其中“情境”“协作”“会话”和“意义建构”是学习环境的四大要素,教师要创设特定情境,通过“协助”“会话”等要素促成“意义建构”。上述教学情境,是笔者基于班情而创设的,班主任和科任老师也常“出台”诊疗措施,学生则被动呼应,没有对该问题做过主动思考,更没有提出解决办法,所以这对推动学生积极面对问题、分析问题和解决问题有较强的实践意义,学生在该问题的议论中也有相当的阐述空间。该情境中,学生共同的探讨即为“协作”,在班会上的交流是为“会话”,而完成该活动背后运用的思维方法和语言表达形式就是建构起来的“意义”。该情境具有直击问题的情感性、亲切熨帖的生活性和旗帜鲜明的目的性,搭建起了具有鲜活生命力的召唤结构。

教学时,首先进入该召唤结构的是《兼爱》的论证思路与论证方法,它看似与情境关系不大,实则内蕴相通,因为它为清晰、严谨、透彻地议论提供了范本,为学生完成情境任务做出了示范。

二、辩证思维:把握宏观格局

辩证思维是用对立统一的、联系的、发展的观点看问题的思维方式,是关系思维的典型样态。《兼爱》中的辩证关系,不但体现在整体逻辑脉络中,而且体现在由分论点搭建而成的主体结构里。

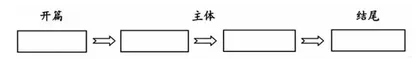

笔者先让学生找出《兼爱》的结论,学生很快发现是“天下兼相爱则治,交相恶则乱”。继而笔者从文章各要素之间的关系着手,让学生思考作者是按怎样的思路论证得出该结论的,并完善以下流程图:

经探究,发现文章是按“提出问题→寻找原因→分析原因→得出结论”的思路进行论证的,作者首先提出问题,“圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之”,随即言自己“当(同‘尝’)察乱何自起”,发现所有混乱都“起不相爱”。继而对该原因做了深入剖析,最后得出结论:“故天下兼相爱则治,交相恶则乱。”一般文章是按照“提出问题→分析问题→解决问题”的思路进行的,本文则不然,专门在导致问题的原因上做了深入分析。

理清脉络之后,笔者让学生关照文章主体段落,思考中间两段整体上运用了怎样的论证方法,结合太极图,说说自己的发现(学案中展示太极图,设置相应空白让学生填)。

学生发现第二段是反面论证,分论点是“交相恶则乱”,第三段是正面论证,分论点为“兼相爱则治”。文章主体形成正反对比论证的格局,如图:

两个分论点一阴一阳,一正一反,既对立又统一。对立性体现在所述之事相反,统一性体现在所论之理相同,正如从西欧到印度,可以向东走达·伽马航线,也可以向西走麦哲伦开辟的新航路,殊途同归。两个分论点从相反的方面比较了“兼相爱”和“交相恶”两种矛盾现象,从而揭示问题本质。

20世纪美国新批评派代表人物布鲁克斯强调:“结构的基本原则就是对作品的内涵、态度和意义进行平衡和协调,结构不是仅仅把不同的因素安排成同类的组合体,而是使相似的与不相似的因素相结合。”[3]《兼爱》的逻辑脉络和主体结构充满辩证色彩,把看似悖反的因素结合,形成骨架上的对立统一与精神上的矛盾辩证,直接表征着逻辑行进方向,对平衡和协调议论的深层意蕴有重要作用。从宏观上把握了《兼爱》的逻辑脉络和主体结构,接着便是进行微观语言现象的透视,聚焦表达时所用的论证方法,其中因果论证和类比论证最为突出,它们对培养溯源思维和类比思维意义显著。

三、溯源思维:开掘逻辑深度

溯源思维是探寻问题产生的根源,从本质上抓住事物变化发展的动因,以寻求解决策略的一种思维方式。溯源思维具有双向追溯的特性,既能由表及里解剖,寻找问题根源,又能由内而外推导,有效解决问题。如果说事物是深渊中的骊龙,那么其本源就是骊龙颔下的珠子。我们研究事物,须探骊得珠。

为了让学生深入理解《兼爱》的溯源思维并学会透过现象看本质,笔者设置了该问题:因果论证是第二段的典型论证方法,作者找到的原因是“不相爱”,该原因导致了哪些问题?请用原文回答。学生得出,该原因导致“亏父”“亏兄”“亏君”“亏子”“亏弟”“亏臣”“窃异室”“贼人身”“乱异家”“攻异国”等乱象。为了强化原因,作者反复强调:“当察乱何自起,起不相爱”“是何也?皆起不相爱”“此何也?皆起不相爱”“察此何自起?皆起不相爱”。该原因可谓探及人性,对人类激烈的种内竞争导致的问题做了纵深追问。

作者还做出“若使天下兼相爱”的假设,继而得出一系列推论,既与前文形成对比,同时又是建设性措施,以此消弭种内竞争,寻求内向合作的安定保障。自有学者王东岳认为,在人类社会的文明发展史中,人祸逐步取代天灾是一个铁律。“如果人类不能化解自己的种内竞争,不能形成种内的制约关系,人类就会给自己造成巨大的麻烦。”[4]墨家为克制种内竞争开出了自己的药方。我们审视今天人类能力不断提升,竞争不断激烈带来的戕害效应,再反观墨家所做的追问及其倡导的“兼爱”“非攻”等主张,会发现其深刻的思想意义。

四、类比思维:缔造层次之美

类比思维是抓住对象间的相似性,从一种事物类推到另一种事物,继而得出相同结论的思维方式。康德说:“每当理智缺乏可靠论证的思路时,类比这个方法往往能指引我们前进。”[4]由于类比思维具有从一个事物推演到另一个事物的迁移性,所以具有联想、假设、模拟和论证等多种功能,具有激活想象力、增强启示性和提高猜想可靠度等特点。在文学创作中,类比对增强道理的普适性有重要作用。

《兼爱》的类比运用得较好,不但拓展了论证思路,充实了论说对象,而且增强了语言的形式美,让文字具有一种梯田式的层次感。

首先,在进行反面论证时,文章对君臣、父子、兄弟、盗贼、大夫、诸侯的“不相爱”做了类比,中间用“虽”“虽至”等连词衔接,连词之前与之后的类比,以交互对应的方式让层次清晰可见。文章先摆明一系列乱象:“臣不孝君”“子不爱父”“弟不爱兄”,均为下级不爱上级。继而一个“虽”字类推到另一个维度:“父不慈子”“兄不慈弟”“君不慈臣”,均为上级不爱下级。前一层是下对上的不孝,后一层是上对下的不慈,一去一来,交互对应。所用之词的语义维度也相反:先用一“孝”,后用一“慈”。

“孝”,上半部分是“老”的省略,下半部分是“子”,引申为后辈奉养和服从长辈。“慈”,上半部分为“兹”,乃渐生渐长之意,下半部分为“心”,指一种不断增强的情感,尤指母亲疼爱子女,引申为上级对下级表达怜爱。可见“孝”“慈”之用,维度相逆,上下相成,可谓考究至极。所有上述“不相爱”之举,也产生了一系列后果,仍成两个维度对应:“亏父而自利—亏子而自利”“亏兄而自利—亏弟而自利”“亏君而自利—亏臣而自利”,具有整饬的形式美。

紧承上述推衍,又一个“虽至”把类比推至盗贼:“虽至天下之为盗贼亦然。”继而类比到大夫、诸侯:“虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亦然。”每个层次都拆分阐述,先“盗”后“贼”,先“大夫”后“诸侯”。其结果也次第相衔:“窃异室以利其室”“贼人身以利其身”“乱异家以利其家”“攻异国以利其国”。

其次,正面论证时,对应着反面论证指出的“不孝”“不慈”“不爱异室”“不爱人身”“不爱异家”“不爱异国”等乱象一一阐述,分四大层次展开,每层均以反问句起始,又以反问句结束,其对应关系为:“犹有不孝者乎—恶施不孝”“犹有不慈者乎—恶施不慈”“犹有盗贼乎—谁窃、谁贼”“犹有大夫之相乱家,诸侯之相攻国者乎—谁乱、谁攻”。层次如剥笋般清晰,每一层次的展开都对观点做一次强化,让道理更具普遍性。

基于上述分析,我带领学生抓住主要论证方法及层次结构,用思维导图的形式梳理本文的逻辑和层次,如图:

五、构筑模型:搭建思维支架

为了完成课前所创情境中的任务,我带领学生先构建思维模型,搭建写作支架,如图:

该模型以“追根溯源”为中心,宏观上按照“找原因→立正反→作类比”的思路展开,中观上确立正反相成的分论点,形成对比论证的格局,微观论证时以类比为主,可兼用其他论证方法。

为了让思维模型直接转化为“生产力”,笔者让学生先完成以下提纲,再进行写作。

原因:______________________________

正面论点:__________________________

类比论证:__________________________

其他论证:__________________________

反面论点:__________________________

类比论证:__________________________

其他论证:__________________________

结论:______________________________

有诸多习作对反思教学意义明显,展评如下。

(一)运用辩证思维,学会全面关照

绝大部分同学构建了一正一反的观点,用矛盾的眼光看问题,具有辩证色彩。

对于上课瞌睡现象,普韵霏找到的根本原因是做事效率低下,继而提炼出两个分论点:

反面论点:效率低下会造成学习的恶性循环;

正面论点:提高效率可以让学习按部就班。

吴柯璇也是就低效提炼分论点:

反面论点:如果效率低下,则课后作业、预习和复习便不能按时完成,只能用睡眠时间来弥补。

反面论点:高效,能让人在短时间内获得更多知识,迅速完成课后作业、预习和复习等任务,留出更多时间来做其他事,比如可以多睡一会儿。

两位同学都聚焦相同的原因,但普韵霏提炼的分论点比较概括,吴柯璇的则比较细致。分论点讲究概括性,吴柯璇的还可以再凝练,细致的解析可以放在论证中。

杨凯翔就“拖延”这个原因构建的正反关系是:

正面论点:不拖延,“今日事今日毕”,每天都会比较轻松。

反面论点:拖延,“明日复明日”,只会“明日更艰辛”。

田伟涵就“缺乏规划”这个原因提炼的论点是:

正面论点:周密的计划能让我们高效利用每一分钟,有条不紊地开展工作,灵活而有章法。