基于语言品鉴的读写任务设计:切入革命传统作品研习的一种视角

作者: 周代兴

当前,任务型教学和活动式教学几成语文教学的主流。无论是任务型还是活动式,都注重学生主体性的体现,注重学习资源的整合和学习支架的搭建,并关注在真实语言运用情境中开展真实的语文读写实践。这样的学习方式当然是时代变化发展和学习者个体身心发展的必然要求,是学习变革的大趋势。然而,“必然要求”和“大趋势”热潮之下,同时也需要“冷”的思考:思考语文教学是否仍在坚持以“语言”和“文字”为根底的基本教学范式?思考我们的课堂是否仍在坚持学情为先、实事求是的基本教学前提?思考在纷繁的活动导引下,学生的思维品质和人格品质是否确有实实在在的提升?思考那些新提法、新名词是否从形式到内容都“新”了,那些吵得最热的理念是否放之四海而皆准?本文拟以“中国革命传统作品研习”这一学习任务群的教学实施为例,尝试在实践与反思中回答上述问题。

《普通高中语文课程标准》(2017年版2020年修订)(以下简称《课程标准》)在“中国革命传统作品研习”部分规定了本任务群的学习目标,概括起来可以用几组动宾短语简述:体会精神、体会人格;学习事迹、感受精神、体认品质;发展能力;陶冶性情、坚定志向、形成三观。[1]“教学提示”部分建议教师广集材料、组织研讨、考察访谈、采访整理及采用跨学科学习方式进行教学。[2]教材的“单元学习提示”对学习任务也有一个总的要求:深刻认识革命历程,激发奋发向上的精神力量;了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

不难看出,这些表述在实践外延上十分注重学习者精神、人格、意志品质的培养与陶冶,在内涵上也不可谓不宏观大气。但也正因为过于“形而上”,在指导具体操作的层面,就更容易让人难以着手。事实上,无论《课程标准》还是教材的“单元学习提示”,在对该任务群的学习目标与学习内容表述时都忽略了学科核心素养目标的“语言建构与运用”一条,尽管专家们一再强调“语言建构与运用”作为核心素养最基础的一条,应该贯穿所有的任务群学习过程,然而在任务群学习的具体表述中却未见体现,这不能不说是一个缺憾。造成的后果是,唯课标马首是瞻的一线教师在教学中会忽略具体的语言学习和言语实践,而跟风般地“上马”各种任务与活动,这种忽略与跟风无疑会导致其它素养目标的实现被架空。

在课堂教学中容易出现的问题是,教师组织各种活动与讨论表现得高瞻远瞩,如让学生列表对比鲁迅两篇散文中记述的几位青年学生的性格与经历的不同,让学生畅谈自己对刘和珍等进步青年的感悟,让学生为“芦柴棒”画像,或让学生概括水生嫂的形象特点,最后再让学生讨论一番当代青年该如何继承和发扬革命传统,或者要求学生写一篇“承继先烈精神,扬我青年风采”主题的作文……于是,在一番轰轰烈烈的讨论、发言、表态与貌似感动的群情激昂当中结束本单元的教学。这些学习活动的设置不是不可以,事实上这些常态化的教学活动对于激发学生研读课文、搜集资料、拓展知识、提高兴趣等方面也颇有好处,只是,这样的脱离了语言品味与鉴赏的语文课,无论多么热闹与生动,都无法掩盖其头重脚轻根底不牢的弊病,无法掩盖其脱离语言学习本质的潜在危险性。

基于此,笔者在教学本单元时从语言品味与鉴赏的角度切入,试图引导学生通过对文本精警句的多重诵读、对长难句的分析研读、对角色语言的模仿品读、对不同风格语言的比较对读以及用读写结合的仿写续写等方式,在落实语言积累与建构的基本路径之上,力图实现本任务群规定的“体会”“体认”“感受”“发展”“坚定”“形成”等学习目标。

一、实行多重诵读,在感知中初步形成言语经验

在《记念刘和珍君》与《为了忘却的纪念》两篇文章中,鲁迅因为激愤而饱蘸深情,进而诉诸于文字。对于这些文字,通过高声诵读、反复诵读、涵咏品味的方式体会作者的情感,比老师讲解或学生分析来得有力有效多了!

通过高声诵读体味革命情怀的个性表达。“我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛……”“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。”在这里,非高声诵读不能体会作者的愤怒之情。能体会作者的愤怒就实现了与作者的共情,这对丰富学生的情感体验(即审美体验)大有裨益。

集体诵读更容易使学习者进入具体历史情境,感受当时涌动的革命势头和青年学生一往无前的革命斗志。“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”通过反复诵读,三个青年学生在反动军警的枪弹中相互救助,最后不幸中弹倒下的画面如此生动,令阅读者仿若置身现场,进步学生的爱国之志也越发清晰显现。

用自己的节奏自由诵读,在感受作者浓烈情感的同时,体味特有的鲁迅式表达。“人们都睡觉了,连我的女人和孩子。我沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年,我在悲愤中沉静下去了,然而积习却从沉静中抬起头来……”反复手法是鲁迅作品中的常见手法,用到反复手法的语句当然也是需要读者刻意关注的地方,在上面的例子中,“睡觉了”“沉重”“失掉了”“悲愤”“沉静下去了”等词语和短语,出声诵读才能深味其力量感、沉痛感,其时,鲁式风格——自嘲、反讽、深沉、犀利等特点也就自然凸显出来。

在品鉴本单元作品语言时,不应忽视“演读”,所谓演读,就是在扮演文中角色时进行表演性朗读。表演要搭配表情、动作等面部语言和肢体语言,以此打动观众,表演性朗读同样如此。例如,在引导学生感受包身工所受到的粗暴虐待时,我让学生来演读监工的粗暴喝骂“揍你的!再不起来?懒虫!等太阳上山吗?”一句,学生不但需要模仿出监工的语气,还需要表现出颐指气使的、高高在上的动作语言,需要手势、面部表情和身体姿态搭配来呈现。特别是在引导学生深入品析《荷花淀》一文的角色语言时,这样的演读可以说不仅是必要的,更是必需的,水生嫂作为特殊年代里一名既传统又现代的典型女性,寄托了作者纯正的革命理想和对劳动妇女的深切关怀,其形象的典型之处主要是通过文中的语言描写和细节(动作)描写来体现的,在演读之先,可以让学生精心准备一下,包括观看相关影视、拓展阅读相关资料和撰写详细的表演脚本。这样的准备和演读的过程,也正好有助于学生打通语言、思维和跨媒介学习的“筋脉”,为类似的作品阅读积累有益经验。

演读要注重比较,有比较才能有所鉴别,才能知道自己的所长和所短,而不能单单止于呈现。这里的比较,可以是生生比较,可以是师生比较,还可以是师生与影视演员的比较。比如对于二诸葛这一特定环境背景下的农民形象的把握,学生的印象比较粗浅和书面化,而教师的体验会比较丰富,让不同的学生来模仿二诸葛说话,同时教师本人也参与模仿,然后大家一起讨论谁的整体把握比较准确,谁的细节处理比较合理,谁的比较粗糙,具体差在何处,该如何弥补……通过及时的比较反馈,师生的认识必会更加深刻,对人物形象的把握势必更加准确,对作者的艺术匠心的体会势必更加精微。

二、精研典型语言,为深度理解“革命”内涵去“隔”

本单元选文都诞生于白话文普及之后,由于作者的特殊表达风格和特定的环境背景限制,语言表达难免跟今天有所不同,因而导致了学生理解上的“隔断”。所以有必要引导学生在其理解上可能存在问题的地方进行细读分析,即“去隔”,这对学生把握文章的思想主旨、体会作者的情感表达具有“铺平道路”的作用,正如《教师教学用书》中提到的“既要考虑到教学过程中的活动性,又不可放弃应有的文本细致研读”[3]。如,在《记念刘和珍君》一文中,作者开篇重复写到的“只能如此而已”就应该让学生细读研讨,因为要理解作者当时的心情,就需要学习者了解当时严酷的时代环境,包括政治统治上的、文化环境上的等;另外,“洋溢在我的周围”的“洋溢”,“使它们快意于我的苦痛”的“它们”,“这是怎样的哀痛者和幸福者”的“幸福者”,“八国联军的惩创学生的武功”的“武功”,“不料积习又从沉静中抬起头来”的“积习”,“我向来不惮以最坏的恶意,来推测中国人的”等词语和句子,都需要教师留时间和空间给学生思考、讨论、查阅资料去明确,甚至需要教师直接讲解。不进行这项工作,则所谓的认识意义、理解内涵、认识精神、激发力量、树立自信等素养目标只能是高高在上的空中楼阁,华而不实。

研读典型语言重点在于研读角色语言,特别是选文中小说作品的人物语言。琢磨人物语言,对于把握小说作品的典型形象、典型形象反映出来的特定时代风尚,以及作家创作时的情感倾向都是大有助益的。如《荷花淀》中男人与女人的对话、女人们之间的对话,既能反映出抗战时期敌后人民的踊跃抗敌精神和革命乐观主义精神,又能体现出作者本人坚定的人民立场及必胜的革命信念;《小二黑结婚》里二诸葛与三仙姑的语言则具有典型的地域特点和时代特色等。这些角色语言的重点研读,能为深刻理解作品内涵打通“关节”。

研读角色语言的最好方式是扮演角色,通过课堂上模仿人物对话或改编成课本剧进行展演的方式,学生能够最大程度地体会人物内心。把角色的文字语言无法呈现的部分——内在语言形诸于表情与动作,学生能够深刻把握和体会人物思想感情。在模仿角色语言的时候,我要求学生先做精心准备,为自己的“演读”准备详细的脚本,或通过不断试读,完善自己的表演脚本。比如有学生完善后的“演读”脚本如下(括号内容为学生所加):

二诸葛连连摇头(做摇头动作,缓慢)说:“唉(背着手)!我知道(重读“知道”)这几天要出事啦:(添加“这不”)前天早上我上地去,才上到岭上(伸食指,仿佛老师讲课,眼盯观众),碰上个骑驴媳妇,穿了一身孝,我就知道坏了(摇头、摊手)。我今年是罗睺星照运,要谨防带孝的冲了运气,因此(“因此”太书面化,可以删去)哪里也不敢去,谁知躲也躲不过!昨天晚上二黑(去掉“二黑”似乎更符合身份)他娘梦见庙里唱戏,今天早上一个老鸦(重读,强调,拖长“鸦”)落在东房上叫了十几声……唉!反正是时运(摇头),躲也躲不过(摇头,背手)。”

从学生所做的演出脚本来看,对人物性格的把握可谓非常到位,对角色语言的呈现准确而极具个性化,比如对“因此”一词的理解,学生认为这里的“因此”太书面化,出现在二诸葛的语言里不太恰当,在演读的时候应该删除,我阅后不禁深以为然,这里的问题恐怕是作者和诸多评论家都没有发现的,学生的理解正基于他深入体察角色的身份、地位及性格特征。这样的对语言的研读是真实的、也是高效的。同样,学生对“二黑”一词的演读处理也殊为不易,“他娘”显然比“二黑他娘”更精当,也更准确,试想,在一个人人相熟的乡土社会里,谁不知道“他娘”说的是“孩儿她娘”?用得着再提孩子的名字吗?

有了这样的深刻研读打底,学生就更容易理解特定年代下红色边区一些人物在思想上的特定状况,同时就更能认识到要改变这些人物思想认识的不容易,而后来这些人物由迂腐保守变得开明通透起来,可以想见,党的政治工作者和文艺工作者付出了多大的艰苦努力,从而认识到特定时代背景下纯粹而坚定的革命情怀多么难得和宝贵。

三、完成特别任务,在语言比较中鉴赏纪实与虚构

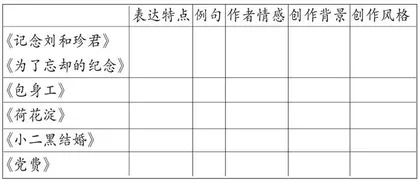

有研究者曾指出,“革命传统作品教学要注重群文联读策略,尤其要善用‘互文联读’和‘对比联读’”[4]。本单元的选文尽管同为革命传统作品,但文章创作的时代有具体之别,作家的创作风格(语言风格、文体风格)也各不相同。因此,对不同派别、不同风格作品的语言进行对比赏析,有助于学生整体而系统地把握这一时期革命文艺的现状,在比较当中体察作者的用心与深情,在比较当中领略特定年代革命志士的崇高精神品质。

在本单元的单元说明里,明确了学习目标之一——“了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法”。如何了解?根本上说还是需要从语言的品读与研读出发。“纪实”容易理解,学生也容易概括作品相应的特点和表现手法。本单元的纪实作品为鲁迅两篇纪念性散文及夏衍的《包身工》,作者通过回顾真实事件并截取真实中的典型来反映、揭露和批判,所引事件为真实发生的,所言观点为特定立场出发的真实心声的传达,所抒情感为个人真情实感,这是作为纪实作品的主要特点。笔者把该学习目标的教学重点放在“把握虚构作品的特点及表现手法”上。本单元的虚构作品主要指第8课所选的三篇小说,而虚构性手法则还包含作为报告文学的《包身工》中,其文学性描写方法和部分表现手法。鉴赏作品的虚构艺术,笔者同样紧扣语言赏析这一基本路径,设计了以下的研习任务: