图示,让一切变得直观起来

作者: 董鸥

董鸥,浙江省普陀中学教师。

子曰:“工欲善其事,必先利其器。”对于“梳理与探究”而言,掌握丰富的方法,并能灵活运用,这就是“利其器”,它与思维能力一样,是成功的技术保障。笔者曾以解读《始得西山宴游记》中的“岈然”为例,撰文《检索,并不是一件容易的事情》[1],阐述如何在语文探究中使用检索法。今天,笔者重点谈谈在“梳理与探究”中,如何充分发挥图示法的作用。笔者以为,这个作用同行们尚未充分认识、有效利用,因此很有专门论述的必要。

一、图形助力,梳理总是一目了然

1.点线结合是一种关系呈现、动态呈现

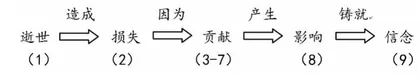

说到图示法与语文的关系,大家可能首先会想到板书。大多数板书,以梳理文章要点和行文思路为前提,然后借助图示将它们呈现出来。譬如,恩格斯的《在马克思墓前的讲话》,全文共9个段落,各段要点是什么,段落间又是如何贯通的,这些都有必要梳理清楚。为此,笔者设计了一个板书:

文章思路是动态向前的,在动态向前中又关联密切,因此用图示呈现出来自然是一种关系呈现、动态呈现。这种呈现的要诀是点线结合。“点”,一般是文中的一些关键要素(如关键词、段落要点等);“线”,多为直线或箭头,将某些关键要素连接起来,显示它们之间的关系以及文章的进程。

梳理文章,如果只有“点”,说明在你眼里,文章是零碎的、无序的,即便各章各节都在,你却不知道作者行文的秘密所在。有了“线”,才能呈现文本的关联和思路,才能证明你真正完成了梳理,号准了文脉。点线结合设计板书,以简洁明了为美。譬如,《石钟山记》的板书,笔者抓住“疑”“游”“理”三个“点”(每点配简单说明),并以两个箭头、一个等号为“线”:

作者有“疑”之后,“游”以解“疑”。这“疑”体现了“怀疑精神”,这“游”体现了“实践精神”。作者在“游”中自认为解了“疑”,于是最后悟“理”——“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”,其实就是肯定自己“游”以解“疑”的“实践精神”。

“点线结合”中的“线”,并非只有箭头、直线和等号,在小说、散文的板书设计中,经常还会用到折线、曲线甚至是圆形。当然,这主要取决于文章自身的结构特点。

朱自清的散文名篇《荷塘月色》的结构非常独特。金志华认为:“《荷塘月色》的结构,是圆形的,外结构、内结构均如此。从外结构看,这篇作品从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。从内结构看,情感思绪从不静、求静、得静到出静,也呈一个圆形。内外结构的一致性,恰到好处地适应了作者展现一段心理历程的需要。”[2]有老师将这种独特的圆形结构以板书形式呈现出来,非常直观:

学习议论文,梳理对象首先是论点和论证思路,将它们用图示法呈现出来,自然成为议论文板书设计的主要任务。

韩愈的《师说》,中心论点是什么,是一个中心还是两个中心,一直存在不同的声音。笔者结合写作背景,排除将首句“古之学者必有师”或“学者必有师”视作中心论点的可能性。梳理第一段各层次、各句子之间的关系,以及各段落之间的关系,笔者有了自己的发现,撰文《也谈〈师说〉的中心论点》[3],并形成板书,图中箭头指向的正是文章的两个中心论点:

笔者以为,《师说》第一段以“生乎吾前”为界,将“从师必要”“择师重道”先后提出。第二段三组对比,论证“从师必要”;而士大夫之族的“一支心曲”——“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀”,表面上批判他们为耻师找借口,其实也暴露了他们对“择师重道”观点的反动,属于反面论证。第三段由“圣人无常师”引出“师生关系”的论述,则是对“择师重道”主张的正面支持。

图示法呈现文章的论证思路,同样属于关系呈现、动态呈现,同样以梳理文本为先,同样多采用点线结合。不过,这里的“点”一般是论点(中心论点或分论点)和论证角度;“线”呢,更多用来显示论证关系。

越是遇到困难,梳理的价值也就越发得以显现。苏洵在《六国论》中,提出中心论点“六国破灭,弊在赂秦”,同时他又承认齐燕赵三国“未尝赂秦”。在这种情况下,苏洵如何让中心论点自圆其说呢?这个问题,很多学生感到纳闷,不少教师也不甚明了。既然是难题,又恰好涉及文章的论点与论证,于是笔者将它作为板书设计的重点。

这一板书发表于《语文学习》,最关键的是右侧“Z”形的设计,将分论点以点线结合方式呈现,并用一条斜线连接两个“破灭”——指的都是韩魏楚的“破灭”,两个分论点也因此被连成一线。由此逆推韩魏楚和齐燕赵的灭亡原因,就能找到归根结底都是韩魏楚的“赂秦”,差别只在于或直接或间接因“赂秦”而亡罢了。只要发现了这一点,对于苏洵为什么说“六国破灭,弊在赂秦”,也就不难理解了。设计这个板书,使笔者对中心论点与分论点之间的关系有了新的认识,它们应该既是总分关系,又是被论证与论证关系,分论点一旦成立,也就成为中心论点的有力论据。

除了课文板书,梳理知识也常用到“点线结合”。譬如,活用在词性改变方面,存在着很多类型。活用前后的词性,一起决定了活用的类型。为了让学生更直观地了解不同类型,笔者设计了这样一个图示:

图中活用前后的词性就是“点”,箭头就是“线”,它们连接不同的“点”,每个箭头代表着一种活用类型。“S”“Y”“W”分别代表使动、意动和为动用法。

笔者还从实用出发,把诗歌的“表达技巧”划分为形象法、语言法、结构法、抒情法。为了帮助大家更好地理清它们之间的关系,理清形象、语言、表达技巧、情感等考点之间的关系,笔者设计了这样一个图示:

将表达技巧“四法”分别置于圆的上下左右,将“形象”和“情感”置于圆的中央,形象法、语言(法)、结构(法)都指向形象,表示它们都可能成为塑造形象的手段,而图中所有的箭头最终都指向情感,表示诗歌创作中的形象和所有表达技巧都直接或间接服务于情感的表达。有了图示,有了点线结合,这一切也就变得不再复杂了。

上面两个例子也都属于关系呈现、动态呈现,这是它们适用点线结合的主要原因和基本条件。如果是静态的知识梳理,譬如对某种知识的归纳或比较,用表格方式来呈现更为方便,这个后面将详细说明。

2.推理过程都可以被画出来

金岳霖先生认为,论证就是“由断定一个或一些判断的真实性,进而断定另一个判断的真实性”[4],而推理则是“根据一个或一些判断得出另一个判断的思维过程”[5]。笔者读罢,深以为然,对论证与推理的关系也有了新的认识:尽管它们在思维逻辑上有其相通性,但论证则论点先行,推理则结论(地位类似论点)在后,程序并不相同。既然如此,推理和论证,在呈现方式上也应该有所不同。推理,可以用推理公式呈现出来,将结论置于最后。推理公式与点线结合一样,也是一种关系呈现、动态呈现,这里的“关系”,专指前提与结论之间的推理关系,它属于特殊的因果关系。

在《拿来主义》一文中,鲁迅提出实行“拿来主义”。或许由于文章并非典范的议论文,学生对其中的论证思路不甚了然。其实,这里存在一个排他式的推理过程,先宣告“闭关主义”行不通,再指出“送去主义”使不得,由于国与国、文化与文化之间的交流,不外乎“闭关主义”“送去主义”“拿来主义”——这一点属于常识,于是结论就只能是“拿来主义”了。这一推理过程,用推理公式呈现出来,横线上是推理的前提,横线下是推出的结论,思路非常清晰。

上述格式与学生在数学课堂上常见又常用的“∵……”“∴……”有异曲同工之妙,因此,看懂它甚至使用它,都算不得很难的事情。

李密的《陈情表》,“动之以情”“晓之以理”,正如坚白先生所赞的那样,“全文诉情之语,又句句是陈理之言,情理相兼,情理交融,情以动人,理以服人”[6]。如何让这“理以服人”的特点更直观地呈现出来,笔者又想到了推理公式:

这里包含了三次推理,分属两个层次,前一层次推理的结论,又成为后面层次推理的前提,称得上严丝合缝、环环相扣。李密最后提出“乌鸟私情,愿乞终养”,自然水到渠成。

图示法呈现推理过程,并非只推理公式,表格也能当此大任,只要设计巧妙。譬如,读《鸿门宴》,笔者发现,范增断定刘邦“此其志不在小”,有一个严密的推理过程,前提或者说依据,就是刘邦的“反常”表现。为了呈现范增的推理过程,笔者经过多方比较,还是选择了表格这种形式。

笔者将推理的前提——刘邦的“反常”表现——置于表格左侧,将结论——“此其志不在小”——置于表格右侧。这样设计,前提、结论分明,范增见微知著的智慧也得以充分体现。当然,这里还有比较法的加持,将刘邦“居山东时”和“入关后”的不同表现,在表格左侧上下分布,这就有了所谓的“反常”,也为范增的推理提供了前提。也许有朋友会担心,逻辑公式在前提和结论之间有一条横线,表示推理非常清楚,用表格会不会有问题呢?其实大可不必担心,表格中怎么会少了这样的线呢?它在哪里,就看前提和结论在表格中的位置关系:如果一左一右,这条线就在它们之间竖着;如果一上一下,这条线就在它们之间横着。

在《邹忌讽齐王纳谏》一文中,邹忌现身说法,用类比告诉齐王受到很严重的蒙蔽,讽劝他虚心纳谏。对于类比,金岳霖先生这样解释:“我们观察到两个或两类事物在许多属性上都相同,便推出它们在其他属性上也相同,这就是类比法。用于推出结论就是类比推理,用于论证观点就叫类比论证。这些已知的相似点和将推出或用来论证的相同点都可称为类比点。”[7]这段解释很专业,不过,无论是类比论证还是类比推理,对中学生来说都很陌生,邹忌这个实例一定不能放过。笔者又一次想到了表格,这么多的类比点,不用表格还真是搞不定。

笔者暂时把类比点D齐王的那一格(即结论)空着,即便如此,大家从表格中直观地看到了邹忌和齐王身上的种种相似点(即类比点),也就不难得出类乎“王之蔽甚矣”的结论,对类比的认识也加深了不少。

笔者曾撰写过一篇文言文教学案例《倡导语言学习与思维训练平衡的文言文教学》[8],记录部级优课《烛之武退秦师》的教学过程及反思。在这堂课中,有一场貌似游戏的思维活动——“图说三国”:课件展示春秋各国形势图,当事国“秦”“晋”“郑”三字在图中被三个圆圈覆盖,让同学们利用文中语句迅速确定三国的位置,最后揭开真相。开展这一活动之前,在教师心中,其实早就有了一张图表:

这个表格呈现的也是推理过程,即以文中语句为前提,推断出秦、晋、郑三国之间的位置关系,前提和结论在表格中左右分布。

3.表格的功能很强大

表格可以呈现推理过程,完成关系呈现、动态呈现,足见其功能之强大。表格的这种关系呈现、动态呈现能力,还表现在它可以展示所有论证方法的内部肌理。只要梳理清楚,不遗漏论证的内部要素,设计这类表格其实也不是很难。

先说说对比论证。在韩愈的《师说》一文中,“古之圣人”和“今之众人”之间存在对比,共有三个对比项,呈现在表格中,三个项目之间分明存在着因果关系。我们只要看图就能发现,“今之众人”若想远离“愚益愚”的境地,只能从改变“耻于从师”的态度做起,表格让观点凸显了出来。

《师说》另有对比发生在“巫医乐师百工之人”和“士大夫之族”之间,对比项目同样是三个,呈现在表格中,对比双方的智慧前后发生了反转,而不同的行为态度正是反转的原因,作者肯定什么、否定什么,也就非常清楚了。

在议论文中,还存在一种特殊的对比论证,它以事实和对事实的反向假设为对比双方,这样的对比在《六国论》《阿房宫赋》中都存在着。我们且以《六国论》为例:

这种对比论证的任何一方内部,同样是做法决定了结果,只不过其中一方做法和结果都是事实,另一方则都是假设而已,对比双方做法和结果一一对立,该怎么做,不该怎么做,不言自明。

再说说比喻论证。“故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”,这是荀子《劝学》篇中的三句话,运用了比喻论证,用图表呈现出来又如何呢?