中小学语文核心素养研究的脉络、热点与展望

作者: 贺元萍

贺元萍,华中师范大学教育学院硕士研究生。

语文核心素养是学科核心素养谱系中的具体类别之一,指的是学生在成功应对语文学科学习时所应具备的知识、能力、态度、价值观等素养成分的综合素养体系。随着“中国学生发展核心素养”框架发布,2016年被认为是核心素养元年,2017年以及2022年分别发布了高中段与义务段的课程标准,标志着语文学科教学已经全面步入核心素养导向的新时期。随之,语文核心素养相关话题掀起了一片研究热潮,为提升语文学科的育人价值以及为促进学生全面发展提供了更深层次的理论指导,本文以中国知网(CNKI)收录的有关语文核心素养研究的文献为数据样本,利用Cite Space软件进行可视化分析,以探究从2016年开始及之后五年时间,语文核心素养的发展脉络、热点与研究趋势问题,同时结合研究现状,指出研究的未来发展方向。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

以中国知网期刊数据库为文献检索来源,将检索条件限制为“篇名=语文核心素养”或“篇名=语文学科核心素养”,时间跨度确定为2016-2021年底,进行精确检索,为保证数据分析的有效性,剔除会议通知、人物专访、征稿通知以及关联性不高的文献,最后获得样本文献491篇。

(二)研究工具与方法

研究综合采用文献分析法和文献计量学中的科学图谱分析方法,以陈超美博士开发的Cite Space计量分析软件为研究工具展开。其中,Cite Space是通过对特定领域的科学文献进行计量分析,绘制一系列可视化图谱,形成对学科发展机制和发展前沿的探索[1]。

在运用Cite Space5.8.R2进行数据分析时,选择时间跨度(Time Span)为2016-2021年,时间切片(Slice Length)设定为1年,以寻径网络算法(Pathfinder)进行知识图谱修建,保留最强的路径链接,最后进行可视化分析,包括关键词共现、关键词中心性、关键词突现、聚类视图分析以及时间分布图谱分析。为了进一步锁定研究范围,增加对发文作者和发文机构的分析,再选择关联性高的权威文献进行精读,深入了解语文核心素养研究领域的热点和发展趋势。

二、研究脉络与基本情况

(一)年发文量分析

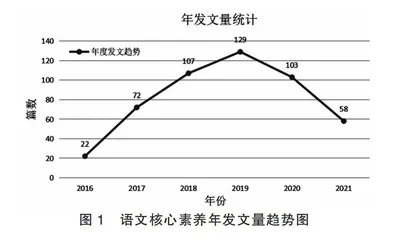

文献的年发文量随着时间的推移而变化的过程能够反应该领域发展的基本脉络。通过对491篇样本文献的转化处理,得到如图1所示的语文学科核心素养研究的年发文量趋势图。结合年发文量的趋势图和相关研究文献,语文核心研究的发展可划分为以下两阶段。

1.第一阶段:萌芽与发展阶段(2016-2019年)

2016年到2019年是我国语文学科核心素养研究的萌芽与发展时期,学者们对语文学科素养的关注度呈现显著上升的趋势,年度发文数量从2016年的22篇稳步增加至2019年的129篇,平均每年保持35篇的增量,增长速度逐年放缓。一方面,从增长趋势看来,2016年的“中国学生发展核心素养”框架一经公布便引发了该领域的研究热潮,聚焦于语文学科教学过程中的学生核心素养发展受到了广泛关注,尤其体现在对学生发展的不同方面的核心素养培养(如思维能力、口语交际、写作与表达)问题的思考,以及对语文学科核心素养的内涵、特质、培育路径的探究。比如郑新丽(2017年)提出语文学科素养就是能够适应未来社会发展要求的最基本的语文思维品质和语文能力,它具有独特性和统领性、阶段性与持续性、共同性和终身性等特点[2],贡如云等(2017年)则指出核心素养直面未来教育,其聚焦的是培养什么样的人的重大问题[3]。另一方面,从增长率(同一单位时间内增加的发文数量)逐年降低来看,可能原因在于学者们对语文核心素养的理论思考与实践探索未能很好地同步,理论指导并未很好地落实到一线教学,在研究的起步阶段,出现了教师教学理念理解偏差、教学过度追求人文价值、滥用多媒体辅助等问题[4],这也给研究的进一步推进提出了现实的思考题。

2.第二阶段:探索与反思阶段(2019-2021年)

从图1可见,2019年是年发文量变化的关键转折年,随后年发文量开始呈现下降趋势,从2019年的129篇陡然降至2021年(截至10月26日)的58篇,且下降率(同一单位时间内减少的发文数量)逐年增加,发展势头有所回落,说明经过初期的研究热潮之后,有关语文核心素养的研究进入了深入探索与反思时期。从某种程度上讲,这反映出学者们对语文核心素养的关注开始打破浅层理解,逐步向深度理解与建构迈进,通过对前一阶段的研究反思,学者们的研究开始凸显出用复杂思维、关系思维和过程思维等思维方式去深度思考学生语文核心素养的培育问题的特点,这无疑对语文核心素养研究的纵深推进意义重大。另外,因为2020年新冠疫情对线下教学场所的限制,教学研究与实践必然也受到一定程度的限制。综上所言,虽然第二阶段的发文数量呈现下降趋势,但这并不标示着语文核心素养话题失去了研究空间。

(二)发文作者分析

通过对发文作者的知识图谱可视化,能够快速定位到关注语文核心素养研究的中心人物及研究团队。借助于Cite Space的作者分析功能,限定时间切片为1年,节点类型选定“author”,得到如图2所示的作者共现图谱,图谱中共有节点164个,连线13条,连线密度为0.001,网络模块值Q=0.926>0.3。节点类型越大,说明该作者发文数量越多,连线数量及粗细程度则反映各作者之间合作的频次和紧密程度,Q值大于0.3说明整体结构显著,数据参考程度较高。从图2可见,国内有关语文核心素养的研究总体比较分散,学者之间的合作度不高,具体来讲,仅有沈兆钧、吴家宏、郑钧、徐林祥等几位研究者有该领域的学术往来,大部分研究人员为独立研究的状态,这从侧面说明当前国内还未形成该领域研究的统一趋势,不太利于各研究人员之间学术观点的互通与争鸣。

根据作者发文图谱,统计出作者个人发文量前8位的排行情况(如表1所示)。其中发文量最高的是沈兆钧,从2017年开始关注语文核心素养问题,迄今发表了5篇高关联度文章,紧接着是徐林祥、郑昀两位研究者各发表了3篇文章,傅卫莉等人关注该领域的起始时间各有差异,发文量均为2篇。结合图2和表1,可见我国关注语文核心素养的研究者总体数量可观,但是人均发文量偏低,说明研究层次还处于浅表化,缺少对该领域研究的深度挖掘和持续建构,且未形成较为稳固的研究团队。

(三)发文机构分析

为了进一步锁定研究人员分布情况,增加了对发文机构的聚类分析,得到如图3所示的发文机构共现图谱,并根据图谱统计出发文机构排行前8位的具体情况(如表2)。图谱中有节点数量151个,暂无连线点。显然,语文核心素养研究的各机构之间尚未发展出学术合作关系,并未形成有关语文核心素养研究的紧密的学术网络。

从表2可见,安徽师范大学文学院以6篇的发文量位居第一,其后是扬州大学文学院和喀什大学人文学院等。首先,语文核心素养的研究机构多为各高校的文学院、人文学院以及教育学院等,这与语文学科本身的特点息息相关,且师范院校对核心素养问题的关注较多,这与师范院校关注立德树人这一根本问题的本质是相同的。其次,从发文数量来看,各机构整体发文量偏低,缺少对语文核心素养问题的深度探究,比如扬州大学文学院首次在该领域发文是2016年,与中国学生发展核心素养框架公布的时间线一致,说明该机构是较早时期便关注到这一研究点,但5年时间里的发文数量仅为4篇,研究成果不足以丰富和拓展语文核心素养研究的论题。最后,从发文机构的属性来看,核心素养问题是目前素质教育关注的首要问题,而国内权威机构的相关研究较少,研究的专业性有待进一步加强。

三、研究热点与演变趋势

(一)研究热点

研究热点是指在某段时期内,有内在联系且出现次数相对较多的一组文献所共同探讨的话题[5],而关键词是一篇文章中高度凝练的、与研究内容密切相关的主题词。从文献计量学的角度看来,某一学术领域内的研究的倾向性可以通过对关键词出现的频次与中介中心性等特点的分析得出。故将491篇样本文献导入Cite Space软件中,选择节点类型为“key word”,利用算法“Pathfinder+Pruning sliced networks”进行知识图谱修建,得到如图4所示的关键词共现图谱,图谱中共有节点248个,连线272条,网络连接密度为0.0089,整体分布结构显著。图中连线的数量及粗细程度反映出各关键词之间的关联程度,这表明我国有关语文核心素养的研究主题较为丰富,且各主题间的关联度较高。

图谱中每一个圆形节点代表一个关键词,节点越大说明该关键词出现的频次越多,而高频关键词在一定程度上就代表该领域的研究热点。为使研究的核心议题更直接可观,对出现频次位列前10的关键词汇总统计如下(见表3)。

此外,关键词的中介中心性也是衡量某一领域研究热点的重要指标,具体说来,高中心性关键词即在结构上具有强连接性的关键词,这类关键词在连接其他节点或几个不同的聚类上,发挥着重要作用[6]。一般而言,中心性的阈值大于0.1的关键词就被认为是该领域内受到广泛关注和重视的热点话题。表4则汇总了中心性大于0.1的16个关键词。

对比表3和表4的关键词排序情况,可见关键词的出现频次与中心性大小并不必然呈现出正相关关系,比如“内涵”这一关键词的出现频次较低,中心性值则为0.37,位列中心性排序第三位,说明在研究语文核心素养的相关问题时大多会基于语文核心素养的内涵而进一步展开,因此,这类低频次、高中心性词同样可被视为研究热点。

综合分析图4、表3和表4的分布情况,剔除“核心素养”“语文”等直接定位词后,阅读教学、教学策略、群文阅读、培养策略、内涵、培养意义、古诗文、立德树人、实践等词则能直接反映出语文核心素养研究关注的热点话题,再选择高关联性的权威文献进行精读,可将以上研究热点归纳为三个核心话题及研究方向。

1.语文核心素养的内涵与价值

理解语文核心素养的基本内涵及发展价值对把握好语文学科中的核心素养培育具有基础性、关键性作用。杨伟(2019年)认为理解语文核心素养的内涵要从新课标提出的语文核心素养的四项构成要素(语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解)出发,最终指向学生发展的核心问题,即“21世纪应该培养学生什么样的品格和能力”,同时强调了建构主义理论对把握语文核心素养内涵的重要作用。另一方面指出语文核心素养的研究对进一步回答“语文是什么”“语文学科教什么、学什么”等问题至关重要[7]。余文森(2016年)通过对比三维目标,指出学科核心素养的价值是更加内在的、终极的,是学科独特的教育价值在学生身上的体现与落实,是对以人为本的问题最本质的回应[8]。罗晓晖(2016年)认为语文核心素养是指在语文学习中体现出来的较为稳定的、统一的在语文知识和语文思维方面的修养,语文知识的丰富程度及语文思维的强弱程度则表明语文核心素养的发展程度[9]。

2.语文核心素养培育的问题与策略

语文核心素养的理论建构始终要围绕“语文核心素养是什么”以及“怎样培育语文核心素养”两个根本问题展开,最终一定要体现和落实到学生的身心发展上。就此,研究者对培育各学段学生的语文核心素养提出了针对性的策略。例如,吴丽华(2018年)以核心素养的发展性要求对标当前语文教学现状,指出单一化的教学目标、简单化的教学情境以及僵硬化的教学模式是最突出的问题,要从在过程中掌握方法、在实践中完善技能、在活动中积累经验、在思辨中获得真知及在拓展中传承文明四个方面去培养学生的语文核心素养[10]。王喜斌、王会娟(2018年)则从课程建构与实施的视角出发为学生语文核心素养的生长创造条件,具体则从课程目标、课程结构和课程实施三方面切入[11]。