教育戏剧在小学英语故事教学中育人价值的实现

作者: 罗敏

【摘 要】教育戏剧作为一种合作性、启发性、创造性的教育教学方式,常被运用在小学英语故事教学中。文章结合实践案例,分别从学生思维品质的提升、社会能力的发展、自觉意识的培育三个方面切入,探讨教育戏剧在小学英语故事教学中的育人价值及其实现途径。

【关键词】小学英语 教育戏剧 故事教学 育人价值

教育戏剧是一种运用戏剧元素和戏剧方法来培养“全人”的教育方式。在小学英语教学中,教育戏剧常运用于故事教学中。一方面,故事语篇中丰富的台词资源和生动的故事情节,能为教育戏剧的开展奠定坚实基础;另一方面,教育戏剧通过使用空间建构、角色扮演、定格画面等范式能帮助学生深入体验故事情境,让学生在情境中学习、感受、成长。教育戏剧在小学英语故事教学中有着独特的育人价值,文章以沪教版英语三年级上册Unit 6 Me第三课时Are you my mum?为例,聚焦演前、演中、演后三个阶段,阐述教育戏剧如何提升学生思维品质、发展社会能力、培育自觉意识,最终落实英语课程的育人目标。

一、演前:剧本创编提升思维品质

教育戏剧应用于小学英语教育教学中,有助于发展学生的语言应用能力,培养学生优秀的思维品质。思维品质指人的思维个性特征,但其往往是隐性的,需要通过外显的任务才能得以体现。剧本创编作为戏剧表演的前置任务,其过程包括教师补白背景、小组合作讨论、小组分工创编等环节。学生在完成讨论、创编剧本的任务时,需要发挥思维能动性,开拓想象,这一过程能有效提升学生的思维品质。

合理的故事背景能为学生提供创作基础,为学生剧本创编提供灵感,铺垫情节发展。本次戏剧排演的内容来自沪教版英语三年级上册Unit 6 Enjoy a story板块中的故事Are you my mum?,讲述的是一只小猫找妈妈的过程。为了使故事更具逻辑性和思维性,教师对故事背景进行了补白:小动物Bubu在泥坑里玩,满身泥泞的它让人看不清样子。Bubu找不到自己的妈妈,便到处去询问其他动物是不是它的妈妈。污泥掩盖了Bubu的外貌特征,因此观众需要观看剧目才能逐步获取信息、推断结果。这样的设置为故事增添了悬念,增加了故事的戏剧性,也为学生创编故事提供了想象的空间。

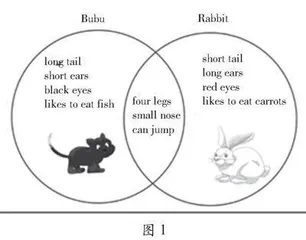

小组合作讨论能汇聚学生的思维火花。在开始创编剧本前,教师通过异质分组将班内49名学生分为七组,每个小组设正、副组长,学生以小组为单位对七幕剧进行讨论。小组成员通过观察、比较、讨论,归纳出小猫Bubu和其他动物在外貌、技能、食性等方面的相似点和不同点,如第二幕剧的场景为Bubu遇见小兔子,第二组的学生讨论后运用维恩图对Bubu和兔子的特征进行了对比,使思维的过程可视化,见图1。

在小组合作讨论结束后,学生需要将思维过程落在笔头,运用所学的语言知识编写英文剧本。创编剧本这一外显任务能充分体现学生的思维过程,剧本作为呈现学生思维品质的载体,体现了学生的思辨性。如在第五幕剧中,该小组创设的故事背景是Bubu遇见了猴子。在对话中,Bubu发现它与猴子都有着长尾巴,都会跳、跑、爬树,便认定小猴子是它的妈妈。在相拥之际,小猴子拿出一根香蕉递给Bubu,并说这是Bubu最喜欢的食物,Bubu这才惊觉猴子并不是自己的妈妈。

学生在编写剧本时,能从多角度观察小猫Bubu和小猴子的异同,并将这些异同按照一定的逻辑顺序写成台词,体现了学生思维的逻辑性。而学生所编写的故事结局,既在意料之外,又在情理之中,营造了本幕剧的戏剧冲突,体现了学生思维的创新性,学生的思维品质在剧本创编中得以提升。

二、演中:戏剧排演发展社会能力

在剧本创编完成后,学生进入戏剧排演环节,此环节能为学生创造一个真实的社交场域,学生在该场域中合作、协商、沟通,发展社会能力。

在戏剧排演过程中,教师往往需要花大量的时间和精力去解决学生之间发生的矛盾和遇到的问题。通过实践,教师总结出了“3+1”法则,即通过三个问题和一个表格,协助学生解决戏剧排演中遇到的各类问题,并借助问题的解决提高学生的社会能力。

首先是引导学生回答三个问题,形成师生沟通问题链。学生在面对复杂的人际问题时常常会被情绪主导,难以清楚描述事情的经过,这就需要教师进行适当的引导。例如在第一次分组排演结束后,第六组的组长一边哭一边要求更换组别。教师及时安抚了学生的情绪,并仔细询问该学生三个问题,见图2。通过询问,教师了解到第六小组的主要矛盾是组内的A同学和B同学不配合排练,导致排练进度停滞不前,组长十分焦急,希望可以改变现状。

从事实到感受,再从感受到行动,教师通过一串问题链,帮助学生梳理情绪。在师生沟通后,教师通过一个表格帮助学生分析、解决问题,并拟定行动计划,见表1。教师运用的是美国儿童心理学家舒尔提出的“我能解决问题”法(I Can Problem Solve,简称ICPS),这个方法旨在教会学生解决冲突和与人相处的技巧,培养学生的问题解决能力。

除了引导学生掌握解决问题的方法以外,教师更关注学生社会能力的可持续发展,因此在教给全班学生“3+1”法则后,教师并没有急于看到结果,而是在接下来的每一次排演中认真观察学生的表现。在观察中,教师发现学生在戏剧排演过程中会不断遇到有关人际沟通、团队合作、突发状况处理的真实情境,而在这些真实的问题情境中,学生在教师的引导下能够尝试运用所学方法解决问题,见表2。

与课本中的理性知识相比较,教育戏剧能为学生提供更为真实的社会情境,让学生在情境中解决真实问题,使他们不仅能够在交流合作中构建良好的人际关系,还能在参与过程中收获社会体验、学习社交技巧、培养问题解决意识,从而实现社会能力的发展。

三、演后:评价反思培育自觉意识

著名教育家叶澜曾经说过,教育的目的是唤醒并培育人的生命自觉。评价反思作为教育的重要环节,起到了培育学生自觉意识的作用。当前,教育戏剧的评价方式较为单一,以终结性评价为主,即以学生最终的表演结果作为评价依据。单一的评价方式忽视了教育戏剧的育人价值,不能客观地评价学生的学习成效。鉴于此,在戏剧演出结束后,教师运用 “生生互评+反思自评”的评价模式上了一节演后总结课,旨在用评价反思撬动学生自觉意识的培育。

课始,教师组织学生观看各个小组的戏剧表演视频,并邀请学生对每个小组进行星级评价。学生在对同伴表演进行评价的同时,也进一步明晰了戏剧表演标准,为后续的反思自评做铺垫。星级评价过后,教师组织学生进行各类奖项的提名与评选,如“最佳演员奖”“最佳导演奖”“突出贡献奖”等。学生在台下提名并阐述理由,教师在台上记录,最后由全体同学投票得出奖项结果。

教师时常教导学生要多欣赏他人的长处,看到别人的优点,但反复说教远不如亲身经历来得深刻。学生在演后的生生评价环节中互相赏识、见贤思齐,是赏识教育内化于心的最好体现。而教师鼓励学生通过生生互评看见同伴优点,并自发学习他人的长处,则有助于学生自觉意识的培育。

学生的自觉意识在生生互评中萌芽,在自我反思中扎根。在英语教学中,KWL表格常作为知识归纳的工具,而在本节演后总结课上,教师将KWL表格应用到本次戏剧表演反思总结中,询问学生:关于戏剧表演,你原来知道什么?(What I know?),关于戏剧表演,你还想了解什么?(What I want to know?)关于本次戏剧表演,你学到了什么?(What I have learned?)KWL表格作为学生评价反思的载体,能有效全面地记录学生对于本次英文戏剧排演的感悟反思,使反思过程可视化、学生成长可量化、评价结果可优化。

完成表格后,学生进入交流分享环节。那名曾因为组员不配合排演而着急落泪的组长,在表格中写下了这么一段话:“在这一次戏剧表演中,我学会了一个团队要团结起来才有可能成功。组长要用好的语言和好的想法让大家同意,才能获得他人的认可。”朴实无华的语言流露出学生最真实的感受,这是学生通过自省而得的直接经验,这样的经验能有效指导学生今后的学习与生活。学生通过自我反思,不仅能梳理收获,更能激发内驱力,提高自觉性。

生生互评能有效发挥学生的主体作用,让学生在评价中取长补短、相互学习,而自我反思则有利于培养学生的元认知能力,帮助学生总结经验,促进自我进步。从生生互评到借助KWL表格总结反思,教师丰富了教育戏剧的评价反思方式,让学生发挥主观能动性,在评价中自发学习他人优秀品质,在反思中自查得失,由此提升学生的元认知能力,培育学生的自觉意识。

四、结语

教育戏剧在小学英语故事教学中的运用,不仅能帮助学生直观地感受角色、体会故事寓意,更能彰显英语课程的育人价值。学生在剧本创编中通过对比、观察、预测等方式激活思维,提升思维品质;在戏剧排演中通过合作交流解决真实问题,发展社会能力;在评价反思中通过多元评价反求诸己,培育自觉意识。从英文故事的演前准备到演后总结,教育戏剧在各个环节有效构建育人场域,在实践活动中实现育人目标,落实立德树人的根本任务。

【参考文献】

[1]罗志敏.戏剧育人的“成长密码”[J].师道,2022(9).

[2]李帆.教育戏剧在英语教学中的育人价值与教学原则[J].新课程研究,2020(31).

[3]叶澜,王枬.教师发展:在成己成人中创造教育新世界——专访华东师范大学叶澜教授[J].教师教育学报,2021(3).

[4]张生泉.论“教育戏剧”的理念[J].戏剧艺术,2009(3).

[5]程晓堂,丛琳.义务教育英语课程的育人目标及实施策略[J].中小学外语教学(小学篇),2022(6).

[6]魏帅萍,李海丹.小学英语写作教学中彰显育人价值的实践[J].中小学外语教学(小学篇),2022(11).

[7]满春燕.角色育人:教育戏剧的育人价值及学科转化[J].基础教育课程,2021(6).