精选学习素材 助推深度学习

作者: 张晓锋 张建芬

【摘 要】很多小学名师曾研究过“平均数”,也打造了一些经典课例。章勤琼教授作为大学教授,精选学习素材,巧用“评委给选手打分”这一素材,采用“产婆术”式的引导,通过三个学习任务引领学生经历平均数认识“三步曲”:初步形成代表量的意识,逐步感知平均数是相对合理的代表量,深入理解平均数的统计意义。

【关键词】平均数 统计量 深度学习

福建师范大学教育学院章勤琼教授在闽小数会第23届年会上执教的“得分是多少”,给与会教师留下了深刻印象。这个内容是“平均数”第一课时,他精心创设“得分是多少”的情境,借助简约的学习素材组织教学,引导学生由模糊走向清晰,由浅表走向深入,自主建构对平均数的认识,深度理解平均数的内涵实质。

大学教授是怎样与小学生交往互动,且教得深入浅出呢?文章将通过几个片段展示章教授课堂设计与教学之精妙。

片段一:多维感悟,引导学生初步形成代表量的意识

出示学习材料1:

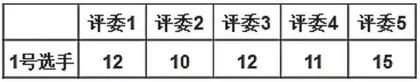

学校举办歌唱比赛活动,满分为15分。以下是评委给1号选手打的分。

师:同学们,你们得到了哪些信息?

生:评委1给1号选手打12分、评委2给1号选手打10分。

师:有没有不一样的说法?

生:评委2给1号选手打的是最低分。

师:这里只有1个选手,为什么要有5个评委?不搞乱了吗?

生:因为每个人的想法不同。如果评委一开心,就给他打更高的分。

师:为什么要5个评委?多烦呢!1个选手,1个评委,不就好了吗?

生:可以听到更多的细节。就是有些评委没听到的,另一位评委有可能听到。

师:你的意思是可能更全面。(板书:全面)

师:只找1个评委可能会有什么问题?

生:给他估的分不准,因为每个人的想法不同。

师:很好,想法不同。(板书:想法不同)

师:5个评委会更公平一点,可能更客观一点。(板书:公平客观)

师:如果只有1个评委,事情是好办的。现在有5个评委,怎么办?

师:请拿出学习单,把5个评委的分数在方格纸上表示出来。

(学生画图表示)

出示图1,组织全班交流。

师:你们认为1号选手的最终得分是多少?最终得分是什么意思?

生:就是最后的分数。

师:5个评委给他打分,最后给他1个分数还是5个分数?

生:给他1个分数。

师:这1个分数能随便给吗?你觉得1号选手应该得多少分?请你在方格纸上用一条横线画出来。

教师呈现将横线画在15分处的学生资源,组织全班交流。

师:大家画的基本一样。但这个同学画的不一样。请看,他为什么画在15分这里?

生:可能是因为有个评委打了15分。

师:如果我们把横线画在15分这里,合理不合理?

生:不合理。15分太高了!

师:虽然有一个评委打了15分,但是其他评委都没有打到15分,所以说15分太高了。如果画到10分这里呢?

生:10分太低了。

师:多数同学都画在12分这里,你们是怎么想的?

呈现图2,组织学生互动。

师:为什么选12?

生:因为这5位评委的分数加起来再除以5等于12。

师板书算式:12+10+11+12+15=60,60÷5=12。

师:为什么先加起来再除以5?有没有同学也是12,但理由不一样?

生:因为有两个评委选12,还有12在这些数的中间。

师:他一下子说了两个理由,第一个理由是因为两个评委打12分,是不是12比其他数好像更有道理一些?第二个理由是因为12在中间,好像也有道理。

生:我还想说,加起来除以5,是因为总共有5个评委,可以算出平均分。

师:这些数跟12比,有的比它大,有的比它小。比12少的,可不可以把它补起来?

一名学生上台补画。

师:他做了什么动作?这个评委打分比较少,这个评委打分比较多,怎么办?把多的移过去,这样都移成12。评委打分有高有低,但是可以把所有评委的分数都变成一样,最后都变成12。将多的补给少的,很形象,我们可以叫移多补少。再来看除以5,现在谁能解释一下除以5可不可以?除以5其实是在干什么?跟哪个方法一样?

学生讨论。

师:其实跟移多补少的方法一样,把所有的数都变成一样的!再问得分为多少,还觉得有困难吗?

生:没有困难,是12 。

师:这个12就叫作什么数?

生:平均数。

师(板书):平均数。

师:大家现在明白选12有三个理由:有两个评委打12分;12在中间,比较合适;12正好是平均数,可把所有的数都变成12。这三种想法都有道理。那么1号选手得几分比较合适?

……

【赏析】新课标指出,平均数教学要引导学生在熟悉的情境中理解平均数所具有的代表性,通过刻画一组数据的集中程度表达总体的集中状况……初步体会平均数的统计意义,形成初步的数据意识。章教授设计的第一个学习任务,并没有过多强调平均数,而是结合情境引导学生慢慢感悟用平均数可能更全面、更公平、更客观。他设计的这组数据很讲究,其中12是众数,是中位数,还是这组数的平均数,让12作代表顺理成章。章教授通过一系列追问引导学生用“移多补少”法把每个评委的分数都变成12,用一条横线表示平均数12,直观形象地凸显平均数的意义,有利于学生初步理解平均数代表着一组数的整体水平。学生在观察对比中体会到一组数据的平均数,一定小于这组数据里的最大数,大于这组数据里的最小数。这些学习活动帮助学生初步形成代表量的意识,为进一步理解平均数的内涵实质打下基础。

片段二:由表及里,助推学生逐步感知平均数是相对合理的代表量

出示学习材料2:

以下是评委给2号选手打的分。

师:这是2号选手的5个分数。谁直接说说你觉得2号最终得多少分?

生:我觉得是14分。

师:为什么他觉得是14分?

生:可能是因为有3个评委打14分。

师:因为有3个评委给他打14分,所以就选14分。如果他最终得14分,你们觉得合理不合理?

生:我觉得不合理,还有两个评委不是打14分。

师:虽然有3个评委给他打了14分,但毕竟还有两个评委没给他打14分嘛。

教师在条形统计图中画出14分处的横线,引导学生观察比较。

师:请看,14分是不是明显偏高了一点?小组讨论,觉得他应该得多少分合适。也可以用笔算一算。(小组讨论)

师:哪一组来分享?

生:我们组认为是13分。因为14分可以分1分给其他的数。

师:就是从2个14里各分1个1给11,得到13……用移多补少的方法,把每个评委打的分数都变成了13分。

呈现图3,教师在条形统计图中画出13分处的横线,引导学生观察比较。

师:可不可以加起来除以5?用移多补少的方法或者算平均数的方法都能得到13分,对不对?

师:如果给2号选手打14分,对1号选手公平不公平?如果1号选手与2号选手,采用同样的方法打分,都给他们算平均数,你们觉得哪位选手得分更高?

出示两位选手的评分表。

生:我认为2号选手得分更高。

对比呈现两位选手的得分情况图,如图4,表示平均数12与13的两条横线高低一目了然。

师:为什么要用平均数呢?

生:因为平均数能把所有评委的分数都变成一样的。

师:同学们有没有发现一个问题。2号选手的平均分是13分,可是5个评委没有一个人给他打13分,最后却给他13分,你们觉得可以吗?谁来说服大家?

生:因为这个13分是一个平均数。

师:为什么用平均数能说服大家呢?

生:都算成一样,都变成13分。

师:虽然评委们没有一个人打13分,但把评委们的分数都变成一样后就得到了13,所以这个13分其实还是由这些评委打的分数得到的!如果1号选手表示不服,他觉得有个评委给他打了15分,是他的最终得分高。该怎么说服1号?

生:不能只看一个评委的分数!其他评委给你打的分数比较低,你的平均分就低。

师:同学们,今天我们一起认识了平均数。用平均数可以在生活中解决怎样的问题?就像刚才的评委打分,为了更全面、更公平、更客观地得到结果,我们会找很多人打分,有很多不同的分数,这时不能直接比,就要拿平均数来代表最终得分,进行比较。今天我们学的就是代表量跟平均数。代表量,就是拿一个数来代表一组数。

大屏出示:平均数可以代表一组数的整体水平。

师:这句话中,你们觉得哪个词很重要?为什么?

……

【赏析】认识平均数,学习求平均数,学习用平均数描述、分析一组数据的状况和特点,或者对两组数据进行比较。章教授精心设计的第二组数据,其中有3个14,1个11,1个12。如果学生没有深入思考,第一感觉往往会认为是14,而这组数据的平均数却是13,认知冲突与好奇由此产生。章教授通过一组追问,引导学生深度思考,主动辨析,实现认知进阶—虽然13不是这一组数据中的某一个数据,但是可以代表这一组数据。随着交流的深入,学生能逐步理解平均数的内涵实质—“平均数是一个‘理想中的数’,它既与一组数据中的每一个数据有关,又不是一组数据中的某个数据”。这样的学习过程深刻、通透。

片段三:有向练习,深化学生对平均数的统计意义的理解

出示学习材料3:

这是两个小组学生的数学测试成绩。你们感觉哪个小组考得好。

第1组:94、96、95、100、95、84

第2组:93、96、97、94、95

师:观察数据,说说你们感觉哪个小组考得好?

生:我认为第一小组考得好,因为有个同学考了100分。

生:我也认为第一小组考得好,第1组总分高。

师:一个人100分,就能说第1组考得好吗?人数不一样,可以比总分吗?

生:人数不一样,不能直接比。

师:比什么会不公平?比什么才公平?

生:比总分不公平,比平均分比较公平。

师:为什么可以比平均分?

生:平均分是一个有代表性的分数,是把小组内所有人的分数变成一个同样的分数。

……

【赏析】章勤琼教授结合生活实际,设计两个小组比测试成绩的问题情境,有现实意义。两个小组人数不同,比总分不合理。他引导学生思考,从比总分不合理转向比平均分较为合理。章教授善于借助错误资源引导学生思辨、修正,加深学生对平均数的理解,同时对计算平均数进行了必要的练习。教学设计前后呼应,进一步深化学生对平均数作为统计量的认识。

章勤琼教授的课简约而丰厚,质朴而隽永。他借助一个素材,三个学习活动,采用“产婆术”式的引导,引领学生由浅入深地理解平均数的内涵实质及统计意义,形成初步的数据意识。

【参考文献】

中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.