发现意义:儿童哲学性阅读课程的开发与运用

作者: 魏群

【摘 要】现阶段阅读教学中普遍存在着机械阅读、碎片化阅读和功利阅读的现象,影响了学生的深度思考和意义发现。徐州市云苑路小学开展“发现意义:儿童哲学性阅读育人实践”活动,围绕学生的思维发展,建立学生与阅读之间的意义联系,通过课程内容架构、模式探索和评价实施呈现一种新型的阅读育人实践探索形式。

【关键词】哲学性阅读 阅读课程 发现意义 思维发展

一、阅读教学中存在的问题

(一)学生阅读浅表化、碎片化,理性与深度阅读成色不足

目前,中小学生的阅读主要以诵读为主,学生通过朗读、背诵、摘抄的方式阅读;学校的阅读评价多以学生阅读和背诵的数量为依据,大部分学校只看重数量,不关注内容;只看重知识,不关注思考,导致“只背不思”的浅表化感性阅读在中小学生阅读中成为普遍的现象。长期的碎片化阅读会影响学生深度思考能力的发展,也限制了学生建立认知网络的能力。

(二)沉重的学习压力会影响学生的意义发现与生成

有调查显示,半数以上的中小学生阅读的原因是“阅读能够提高考试成绩”,应试教育下的功利性阅读伴随的是机械性阅读。从脑科学来看,学习的本质是大脑中的神经细胞在建立连接。意义阅读是将阅读和学生自身的体验、积极的情感融入、价值追求、生命成长建立联系的阅读,是对学生未来选择、态度和个性发生影响的阅读,在沉重的学业压力下,学生的阅读思考、意义发现与生成都受到了不同程度的影响。

(三)育人方式变革下的学习转型亟待阅读实践支撑

育人方式变革是当前基础教育改革的重难点问题,涉及学校教育的方方面面,素养导向的教与学方式变革是其核心和关键。传统的知识传授式教学无法承担培养素养的重任,教师需要用新的路径和方式激发学生的学习兴趣,进而实现从知识到素养的进阶。而哲学性阅读是学科学习的必要路径,也是“双减”背景下学生自主学习的重要方式,更是学生形成理性思维、塑造完整人格、创造美好生活的载体。

基于以上问题,本课程拟实现儿童理性化阅读、深度阅读和发现意义阅读,探索育人路径的多样化。

二、发现意义:儿童哲学性阅读课程

(一)课程理念

儿童哲学性阅读是一种强调阅读思辨性的学习方式,以发展儿童的批判性思维为核心,以发现意义的价值生成为目标,以培养儿童的思考力、创造力、关怀力、合作力、沟通力为路径,实现儿童与文本、儿童与自我、儿童与生活的深度对话。与传统阅读相比,儿童哲学性阅读对阅读活动进行主题统整,优化阅读课程的组织形式,更强调阅读体验立足学生生活、阅读活动指向综合学习,注重学生思维过程的独特性和关联性、阅读方法的自我建构性。

这一课程指向学生的意义发现,学生在阅读活动中调动经验,进而影响价值理解与选择,改变个体行为、态度、个性,实现阅读与生活、态度、情感、价值和生命成长的共融与意义联系,实现学科与阅读、生活与阅读、生命与阅读的智慧融通。这是一个指向思维与价值的阅读过程。

(二)课程内容

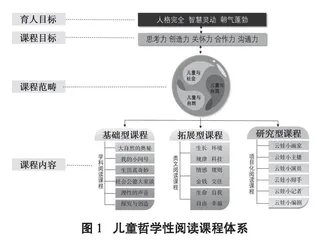

儿童哲学性阅读课程基于学校师生特点和学校特色,通过“一核三类”的系统结构功能的实现来开发设计。“一核”指以“发现意义”为核心 ,“三类”指基础型课程、拓展型课程、研究型课程三类主体课程,见图1。

图1 儿童哲学性阅读课程体系

学校以面向全体的基础型课程、面向群体的拓展型课程、面向个人的研究型课程三级内容为“基座”,从儿童与自我、儿童与自然、儿童与社会三个维度,培养理性精神和态度(乐于探索,勤于思考,勤学好问;保持好奇心和求知欲;实事求是,崇尚真知),获取思辨性认知技能(分析、比较、归纳、推理、判断;质疑、讨论;梳理观点、事实与材料及其关系;辩证地思考问题,辨析态度与立场,辨别是非、善恶、美丑),培养学生“思考力、创造力、关怀力、合作力、沟通力”五力素养,引导学生在阅读活动中发现意义,在此基础上建构课程体系。

1.基础型课程——学科阅读课程群

以课程标准为依据,跨学段整合选取教材中适合进行哲学性阅读训练的内容和主题,引导学生分学段进行文本内容的分析、辨析、质疑、提问,体会猜想、验证、推理等思维方法,将文本阅读和自主探究结合起来,为学生提供广阔的思考表达和交流空间;深入推进学科阅读教学改革,关注学生的思考过程和思维方法,切实转变学生的学习方式,培养学生理性思维和理性精神。

2.拓展型课程——类文阅读课程群

以绘本、童话、寓言、小说、历史、故事、新闻等材料为载体,从儿童与自我、儿童与自然、儿童与社会三个维度,根据“生命、自我、自由、幸福、情感、规则、金钱、交往、生长、环境、规律、科技”12个主题,分学段开展审视与思辨训练,在追问、对话与探究中提高思考力,借助绘本、典籍、生命科学馆、植物园等资源,使学生从小形成“好奇又爱思考”的必备品格,在未来生活中能够主动、独立地思考,有自己的见解,树立良好的价值观,培养学生的哲学力,为理性生活奠定基础。

3.研究型课程——项目化阅读课程群

研究型课程以阅读任务为活动的核心,旨在满足学生的个性化发展需求,提高学生的思考力、创造力、关怀力、合作力、沟通力;让学生在阅读的同时,通过活动化、游戏化、生活化的学习设计,呈现自己的思考过程,准确表达自己的观点与看法,探索极具特色的社交途径,发现自我的意义、事物的意义、关系的意义、整体的意义,实现生活、情感、价值、态度和生命成长的共融与联系。带动哲学性阅读课程的综合化实施,强化阅读与思维指导实践的要求。

(三)课程范式

在课程开展过程中,形成了一般教学模型:在鲜活有趣的情境中引入话题,引导学生围绕主题选择阅读书目,包括趣味故事、新闻事件等材料,在整合材料、初步交流的基础上,正反两方围绕话题开展多次对话和团体探究,在活动中培养学生的哲学素养与思辨能力。哲学性阅读教学模型如图2。

图2 哲学性阅读一般教学模型

在基础教育领域,根据学科特点,利用哲学性阅读育人程式对原有的教学模式进行改造,在不增加教学时间、完成学科素养学习任务的同时,通过改变教学方式,改进教学流程,融入哲学性阅读,在学科阅读过程中实现哲学性培养。

同时,项目组对学生的学习模型作改进。哲学性阅读重在实践基础上思考、提炼、总结与输出,以多样化的方式分享阅读成果,促进学生读思结合。哲学性阅读学习活动包括五个过程,即整体感知阅读对象、发现矛盾提出看法、形成个性化理解、讨论辨析形成观点、概括本质发现规律,每个过程分别对应儿童思维的不同方面,随着难度逐步增加,形成螺旋式培养和递进,帮助学生发现意义。

(四)课程评价

哲学性阅读评价,力求多元化,凸显发展性,注重持续性;以发展的眼光,关注学生在课程学习过程中思维的转变,行为的转变,促进学生以智慧的眼光提出自我要求,追求自我发展,感受生命与生活的意义。

1.评价方式

项目组通过进阶评价与综合评价的方式开展评价研究,在进阶评价中,通过阅读长跑—持续性阅读存折打卡评选出阅读达人;通过闯关挑战开展阅读“短跑”,划分学生阅读等级。综合评价通过对学生作品分析、交流对话、活动观察、量表评价等方式,以学生的阅读心得、哲思感悟、观点辨析、思考笔记、辩论赛为主要过程和内容进行评价。以进阶评价和综合评价结果评选出“云娃哲学家”。

2.评价量表

根据学生的活动参与情况与“五力”发展目标设计考评表,考评表包括学生自评、家长评价、教师评价。此考评表为螺旋进阶式评价,目的在于让学生检验学习效果、收获,检测自己的哲学性素养情况,同时也让家长明白哲学性素养与我们的生活息息相关。

哲学性阅读课程评价量表指向课程培养的“五力”素养,并针对每一项评价内容规定了具体的标准与观察点。为了让课程生成的现象可量化,项目组对每一个观察点赋分,每一项满分为10分,每一个评价主体对应到具体的观测点,根据完成情况打分。从总分中能看出学生的发展水平,从每一项小分中可以发现学生的亮点与不足,从而为下一阶段的课程学习指明方向。在课程开始前,使用考评表对全体学生作一次前测,课程实施过程中开展一次中测,课程开展达到一个周期后开展一次后测,通过前、中、后测对结果的变化分析,了解课程开展的效果。

三、总结与展望

“发现意义:儿童哲学性阅读课程”从儿童的视角系统化建构哲学性阅读课程体系,发掘儿童好思、好学、好问的哲学天性,构建独特的哲学启蒙课程体系,着力提升学生的综合素养,为未来生活奠定基础。通过阅读课程建立起阅读与儿童生命成长的意义联系,引导深度阅读、理性阅读、意义阅读,实现阅读与生活、态度、情感、价值和生命成长的共融与联系,在系统化的实践中探索一种阅读育人新样态。

【参考文献】

陆云泉,张晓玉.全学科阅读:学校育人方式变革的有效路径:北京一零一中全学科阅读实践[J].人民教育,2018(10).