数学表达:提升学生数学思维品质

作者: 王静

【摘 要】数学学习的核心是培养学生思维能力,而数学表达是促进学生数学思维能力提升的关键因素之一。在小学数学教学中,教师要把培养学生的数学表达能力作为重要的教学目标,要通过营造活跃的氛围,创设真实情境,激发学生“想表达”;构建表达框架,创设表达模式,引导学生“会表达”;促进深度表达、有序表达、个性表达等达到学生“善表达”的目的。通过对学生数学表达能力的培养来提升学生数学思维品质。

【关键词】数学表达 数学思维 思维品质

数学课堂不仅要关注“人人都学会数学地表达”,更为重要的是“通过数学学会表达”。教师应该如何关注数学表达,培养学生的表达能力,从而提升学生的数学思维品质?

一、数学表达及数学思维的内涵

表达,就是将自己的思考借助语言、语调、表情和动作等传递出来。对于课堂教学来说,表达的意义有以下几点:第一,学生集中注意力地看和听,这是学习的“输入”;第二,学生在教师的引导下积极地思考,这是对知识的“加工”;第三,学生在教师的要求和允许下表达自己的想法,这是学习的“输出”。

(一)数学表达的特点

什么是数学表达?《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,数学课程要培养的学生核心素养,“会用数学的语言表达现实世界”是其内容之一,即数学为人们提供了一种描述与交流世界的表达方式,利用数学语言可以简约、精准地描述数量关系与空间形式,表达现实生活与其他学科中事物的性质、关系和规律,会用真实的数据表达、解释与分析现实世界中的不确定现象,欣赏数学语言的简洁和优美,逐步养成用数学语言表达与交流的习惯。小学生处于具体运算阶段,他们的数学表达经历从操作表达到图形表达的过渡,而后进入抽象的语言表达阶段。但是在某一数学概念的表达上,并不需要如此长的时间跨度,操作表达、图形表达及语言表达三者也是缺一不可的。

(二)数学表达与数学思维的关系

“数学是思维的体操。”思维不仅是数学教学的核心,也是数学核心素养培养的落脚点。那么,数学思维具体指的是什么?数学表达与数学思维之间有什么联系?数学思维是人们通常所指的数学思维能力,即能够用数学的观点去思考问题和解决问题的能力,它包括发散性思维、理性思维、创造性思维、批判性思维等。数学思维具有一般思维的特征,在数学课堂中,思维的深刻性、广阔性、敏捷性、灵活性、批判性、独创性等这些品质都是可以充分体现出来的,因此我们将其称为数学的思维品质,这也是核心素养培养的目标。数学表达表征数学思维,学生在数学学习过程中形成的认识、观点、解决问题的思路和方法等都可以通过一定的外显形式进行传递。因此,数学表达蕴含着鲜明的个性特征,展现了学生独有的数学思考。

二、以数学表达促进学生数学思维品质提升的实施策略

(一)“想表达”——启发数学思维

表达是思维的外显形式。好的表达首先需要学生有表达的愿望,然后将想表达的内容经过大脑思考在合适的环境中输出。

1.模拟真实情境,激发表达兴趣

苏教版四年级数学教材上有这样一道思考题:一个大西瓜,需要2只小猴一起抬,3只小猴要把西瓜从离家300米远的地方抬回家,平均每只小猴要抬多少米?这样的情境属于童话情境,具有童趣,为了让学生有参与感,教师在教学时鼓励学生先模拟情境:3人代表3只小猴,合理分配抬“西瓜”。这样的场景激发了学生的表达兴趣,学生能够主动地用语言描述出“他们行走时每到100米就换一只小猴”“每只小猴实际行走了2个100”,继而能够用图来表达自己的想法,思维正在发生。

借助图形,学生直观感受到每只小猴实际行走的路程,列出算式300÷3×2=200(米)。此时,教师结合图形再引导学生观察3只小猴实际行走的总路程,帮助学生换个思路去理解,列出算式:300×2÷3=200(米)。

2.借助评价,鼓励表达愿景

学生不愿意表达的原因有两个:一是胆怯,二是害怕自己说错,被同学嘲笑,被老师指责。想让学生“敢表达”“想表达”,还需要师生共同建立评价机制。在数学课堂上,鼓励学生发现同伴发言中的闪光点,可以借助评价“你说得真清晰”“我可以听懂你的发言”“你讲的很有道理”。当然,教师首先要以身作则,对学生的每次发言给予鼓励评价,即使学生说得不对,教师也可以这样评价:“这名同学能勇敢地表达自己的看法,你的发言给了大家不同的思路和启发,感谢你!”在这样的氛围中,学生不会因为怕说错而拒绝表达,也就不会出现中、高年级的课堂上学生越来越沉默的现象。

(二)“会表达”——形成思维策略

“会表达”指的是学生能把自己的想法说清楚,让别人听明白,同时也能在表达中促进学生用数学的眼光观察世界,让思维更有逻辑性,并逐步形成独具特色的数学思维策略。

1.读懂数学语言,让思维有支架

有经验的教师从一年级开始就注重学生数学表达能力的培养,而数学语言是数学表达的基础,课本中也经常出现各种情境图,大多数是学生喜欢的动物、小朋友等,图画呈现的事件又和儿童的生活息息相关。在教学中,教师要让学生观察情境图,并充分地读图,用规范的数学语言将情境中的数学信息描述出来,在读图中熟悉并理解图的语言。

教学苏教版数学一年级上册“10以内的加法和减法”第一课时的例题图,教师鼓励学生用自己的话说一说图中的数学信息。有的学生可能会说图中有5个小朋友,也有学生会说有3个小朋友在浇花,又来了2个小朋友,甚至有学生说有3个女生、2个男生。教师可以在课件制作中,设计先后出场顺序,让学生动态感悟“又走来”的含义:它表示数量的变化。在指导学生看懂表面的图意后,教师引导学生用数学的眼光发掘隐含在其中的数学信息和问题:原来有3个小朋友在浇花,又走来2个小朋友,一共有几个小朋友?接着引导学生运用数学语言规范表述的同时让表达更有序,在这样规范、有序的表达中学生可以更好地理解数学信息。

除了表达图片信息,学生还需要准确表达基本图示的意义。如用“……”表示“一一对应”,而“一一对应”是解决相差数、和倍数问题的基础;用“虚线的圈”和“斜线”表示去掉,一年级出现的“大括号”是解决求总数、部分数的基础。

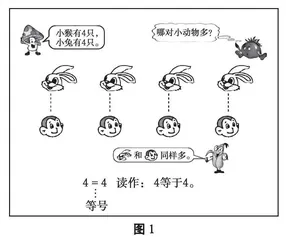

苏教版数学一年级上册中“认识10以内的数”就出现通过一一对应图(如图1)来理解“=”“>”“<”的意义。这节课的主要内容是比较大小,教师在教学时让学生先数出物体的个数,将其一一对应,再进行数的比较,最后让学生用数学语言完整地表述比较的结果,如小兔和小猴比,它们的数量同样多。这时学生对一一对应的图示方法就有了初步的认识,也直观地理解了数学符号的意义。

图1

2.构建表达框架,让思维有结构

高质量的表达,一定不是靠零碎、冗长来获取“完整”。想要让表达有质量,需要从结构上组织语言系统,让表达有框架,才能实现思维结构化。我们发现,优秀数学教师的课堂中,学生个个都想说,且说得内容丰富、得体、到位,学生的表达能力拔节生长。首先,教师的表达要做到精准,如“关于这个问题,谁有想法了?”提醒学生说出完整的思考过程,“谁能听明白这位同学的解题方法?”意在培养学生的转述能力,“课堂上如果只有一种答案,那多单调啊”鼓励学生运用批判性思维。其次,教师也要帮助学生构建表达框架,对某一问题会用“我有几点想法,一是……二是……三是……”的形式说出解题思路,培养表达的逻辑性和层次性,“我发现……”“我知道了……”“我有点不明白的地方是……”培养学生陈述和寻求帮助的能力,“我不同意你的想法,我认为……”“对于你的发言我有几点补充”培养思维的批判性和创造性。

3.创设多样化表达模式,让思维有深度

提到数学表达,许多人的第一反应就默认是语言表达。而数学的语言是多种多样的,除了单纯的语言,也可以利用图形、动作等表达数学思考,数学语言的清晰表达及深刻性离不开图形和操作。因此,教师应提供多种数学表达方法,将操作表达、图形表达和语言表达进行融合,让表达更丰富。在教学“简单的周期”时,在学生初步感知“每几个一组”“重复出现”的现象后,教师设计了如下任务:①摆一摆、画一画、写一写,创作一个像这样有规律的图案。②四人小组内说一说是怎么设计的。

我们发现,学生的表达是多样化的,有的学生自己画图形,有的学生利用学具摆出规律,有的学生用数学语言来描述“我摆(画、写)的是( ),每( )个一组,每组摆(画、写)的依次是( )”,还有的学生将发现的规律用圈一圈、隔开、有节奏地读等方式表示出来。学生运用操作、画、说等一系列表达方式后,他们的思维有了交织,也更有深度。

数学表达是用来表征思维的,同时在表达过程中又伴随着理性学习、高阶思维、主动倾听等深度学习的特质。因此,教师需要从关注数学表达开始,培养学生在学会数学表达的过程中学会数学思维,从而提升思维品质,实现深度学习,最终指向数学核心素养的培养。

【参考文献】

[1]王志兰.从数学表达开始,引领学生走向深度学习[J].小学数学教师,2022(3).

[2]陈静.数学表达:支持深度学习的关键能力[J].教育研究与评论(小学教育教学),2019(9).

[3]郑毓信 .从“数学表达能力的培养”到“深度教学”[J].教育视界,2020(5).