基于学习任务群的童话单元教学探索

作者: 李晗

【摘 要】《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出了三个层面的学习任务群。童话属于发展型学习任务群的“文学阅读与创意表达”系列,需要教师从教材特点和新课标的内涵出发,以思维发展为核心,按照“梳理内容、设计情境、明确目标、架构学习任务群、组织学习活动、实施多元评价”的路径进行单元教学设计。使学生在整体性、一致性、连贯性的任务群中,实现文化、语言、思维、审美的共融生长。

【关键词】学习任务群 童话 单元教学

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出了三个层面的学习任务群。童话属于发展型学习任务群的“文学阅读与创意表达”系列。低年级教学在阅读与表达方面要求学生能通过阅读、观察等思考探究,分享自己解决问题的办法。因此,在童话教学中,教师要深刻把握学习任务群的内涵与要求,探索并优化学习任务群进行单元教学。

笔者以统编版二年级下册第七单元为例,尝试从任务群视角来进行童话单元教学,探索具体的策略,通过“教—学—评”一致,促进学生核心素养的提升。

一、学习任务群的内涵理解

关于学习任务群,有两种观点,一是认为语文学习任务群是语文课程内容的组织与呈现方式,通过任务链将学习内容层层推进;二是学生通过完成一个个学习任务,达成学习目标、实现个体成长。前者是基于课程视角的理解,是瞄准“学什么”;后者是基于学习视角的分析,聚焦“怎么学”。无论哪种理解,都具有以下具体要素。

(一)学习任务群必须以单元理念为基石

大单元教学的出发点是起统率作用的“大”观念、一个个学习任务、一个个进阶问题。教师必须依据统编版语文教材单元主题重组课文或围绕主题自主选择内容作任务群的设计,不仅要发掘单篇的教学价值与单篇之间的结构,更要将单篇教学置于单元情境任务中,实现单篇教学的增值性。学生要在真实的生活情境中,去践行蕴含语文学科逻辑的任务,进行完整性的、一体化的语文实践,层层深入,逐步走向并实现语文核心素养的升级。

(二)学习任务群必须以核心素养为导向

语文新课标这样定义学习任务群:义务教育语文课程结构遵循学生身心发展规律和核心素养形成的内在逻辑,以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群。也可以说,单元整体教学就是核心素养导向的任务型教学,本质上是将语文素养的核心(语文知识)转化为核心素养的过程。教师善于将语文要素(知识、方法、技能及习惯等)进行上位的有效统整,从而凝练成本学科的学习观念。

(三)学习任务群必须以实践活动为表征

王宁教授指出,学习任务群是在真实情境下,确定与语文素养生成、发展、提升相关的人文主题,进一步组织学习资料,设计多样的学习任务,让学生通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等自主活动,自己去体验环境、发展个性,增长思维能力,形成个人的语言运用系统。任务群的语文学习,鼓励学生从真实的情境中去体会思想、感悟语言魅力、用学到的知识去解决相应问题。这种实践性学习,更贴近真实而复杂的生活,更利于不同个性的学生进行多元学习,实现语文与生活的无缝衔接、文字与思想的深度融合、惰性知识向活性素养的进阶。

二、童话单元学习任务群特征分析

童话,是每个儿童成长过程中必不可少的阅读内容。它以生动的形象、简单的语言、奇特的想象、浅显的道理而成为最符合儿童认知水平的语文学习内容。那么,童话单元的学习任务群应该有着怎样的明显特征呢?

(一)童话单元学习任务群有真善美的育人价值

童话故事一般都是通过儿童化的语言来讲述一个个生动的故事,教给儿童一些道理。而童话单元的学习任务群,便是要引导学生通过语文活动,“投身”到对故事的阅读中,去感受童话世界里可爱的人物形象,既能够从故事过程中领悟人生哲理,又能够从细节处接受精神滋养。

(二)童话单元学习任务群有宽广深的思维想象

童话中的主人公,是“童化”的形象,不但如此,他们身上还具有一些特殊能力,这些都是基于生活又高于生活的,其主要目的是引导学生通过想象,来实现对现实生活的认识与改造。因此,童话单元学习任务群,必须有思维含量,可以激励学生围绕核心任务,去放飞好奇、勇于质疑、深入思考、大胆想象。

(三)童话单元学习任务群有多元化的“童化”表达

用浅显的语言去表达深刻的道理,是童话的最大价值。但学生学习童话之后对这些故事的理解、对这些人物的情感倾诉、对这些道理的个性表达,是不完全一样的。对于同一个单元的文本,教师可以设计出更多元化的学习任务,引导学生用最适合自己的方式,去表达他们的学习,去获得更符合自己认知的成长。

三、童话单元教学的实施途径

二年级下册童话单元通过一系列的故事,指向了一个主题—“改变”。这为童话单元整体教学提供了基本条件,但如何用定位单元目标、统整单元内容,来设计学习活动群呢?

(一)提炼要素,确定学习主题和内容

确定学习主题,不仅要基于以上对本单元人文主题的解读,还应遵循三个逻辑:遵循生活逻辑,即学生愿意学;遵循学科逻辑,即学生必须学;遵循学习逻辑,即学生能够学。这些与“改变”有关的童话故事,我们可以确立“改变真有趣”这个学习主题,以“探究生活中有意思的改变”来作为核心任务,这就契合了学生的学习需求。

(二)整合资源,设计情境任务及框架

学习任务群中的“任务”,均来源于“阅读与鉴赏”“表达与交流”“梳理与探究”,以一个个学习活动的形式,有效地激发学生主动学习、积极探究。

大象在一个个小伙伴的质疑中,终将这与众不同、耷拉着的耳朵竖立起来了;小毛虫从一只可怜笨拙的毛虫,变成了翩翩起舞的蝴蝶。它们自身都在寻找改变,但也只有在尝试中才能发现改变是否具有价值。教师可以引导学生阅读《月亮姑娘的衣裳》,学生以小组合作的形式,完成这第一个任务—我会自己变。

蜘蛛不断改变售卖的商品,但是每家店都开不长久;青蛙听取别人的建议,将烂泥塘变成了一个环境优美、适宜居住的好地方。学生在情境中游走、在故事里穿梭,去触碰不经意的改变所带来的思考。这两篇课文组合成第二个任务—我会让“它”变,同时,教师可以让学生补充阅读童话故事《猴子种果树》《愿望的改变》。

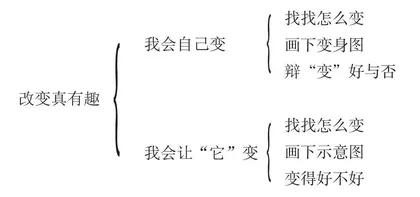

根据以上对单元情境任务的设计,本单元学习任务框架如下:

(三)逆向设计,精准设计目标和评价

任务单元的教学目标应该对应语文核心素养的内涵,结合本单元学习主题以及学生现阶段思维发展特征,设立如下教学目标:(1)能在故事情境中,了解变化的内容以及发生改变的原因,激发阅读时的求知欲,激发语文学习的兴趣;(2)能在具体的故事情境中,学习探究依据现象分析原因的思维方法,在直观的思维基础上进一步发展逻辑思维;(3)能在真实的故事情境中,借助关键词句、示意图等把握故事的主要内容,逐步提高理解文本的能力;(4)能运用图文结合、演一演等方式,抓住主要内容讲讲故事,逐步提高语言表达的条理性和准确性。

结合教学目标来设定可视化、可操作、可评价的要求。以第一个情境任务“我会自己变”为例,教师可以设计以下具体的评价内容:(1)阅读《大象的耳朵》,体会人物心情,读好大象的话,理解大象改变想法的原因,结合生活经验理解“人家是人家,我是我”;(2)阅读《小毛虫》,结合具体词句,说说小毛虫经历了哪些变化,并能借助提示讲故事;(3)合作学习《月亮姑娘的衣裳》,选择合适的方法讲讲这个故事,并能主动探究三个故事中“改变”所带来的结果,结合生活经验谈一谈自己和“改变”的故事。

以上评价内容,可以采用量表的形式,也可以采用“点赞、颁奖、加分”等方式,对“读、讲、演、写”等系列童话学习任务作评价,以评促教,以评促学,实现“教—学—评”一体化,促进教学目标更好地完成。

(四)多元联动,推进学习活动和任务

单元学习以“任务”为起点,帮助学生形成结构化的知识,改善认知结构。针对以“改变”为主题的单元教学,两个情境任务前后关联,每个任务中又设计了三个逐层递进的学习活动,使学生在结构化的学习中发展思维。

第二个学习任务中涉及的两篇课文都比较长,蜘蛛改变的是售卖的商品,青蛙改变的是泥塘,前后经历了哪些变化呢?首先,学生通过自主阅读,借助关键词句,梳理故事的过程,可以是《蜘蛛开店》课后的示意图,也可以是思维导图。其次,使用表示先后顺序的连接词,就可以把一连串的变化说清楚,把握故事的主要内容。接着,学生讨论交流这样的变化带来的结果是好是坏。学生不难体会正是青蛙听从了动物们的建议,将那不起眼的烂泥塘一步步改造成了自己都舍不得卖的地方,这样的改变是有价值的。那蜘蛛的改变有价值吗?请学生续编故事,大胆猜测接下来会发生什么故事。在续编故事的过程中加以点拨,学生的续编就不会是单一的模式,而是可以从改变商品的定价、售卖的方式等方面入手,这种经营模式的改变,对于蜘蛛来说是有价值的,而这样不同角度的续编,对于学生来说,思考会更加完善。

以上教学活动的设计关注了思辨性的阅读,除此以外,还要关注作者是如何表达的。如《小毛虫》一课从小毛虫的视角科普了小毛虫的生长规律,并自然地揭示故事背后的道理,学生要吸收的不仅是这字面的内容,还要读明白作者构思这篇童话的方法。首先,请学生结合文字和插图,去发现小毛虫的变化,以此来理解“万事万物都有自己的规律。”其次,走近小毛虫变成茧、从茧变成蝴蝶的经历,特别着重积累其中的四字词语和具有新鲜感的词语,在情境中理解并识记。最后,借助积累的词语,以及课后的提示,以小毛虫的口吻进行自我介绍,将这个过程充分内化。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]陆志平.语文大单元教学的设计思路[J].语文建设,2020(17).

[3]《语文建设》编辑部.语文学习任务群的“是”与“非”:北京师范大学王宁教授访谈[J].语文建设,2019(1).