小学数学跨学科主题学习的实践探索

作者: 王艳红 薛燕

【摘 要】跨学科主题式学习是以“整合”的方式,把学科、师生、学习时空、学习技术等核心元素有效地结合起来,将不同学科的知识和技能融合在一起,在解决现实问题的过程中学习,体现“做中学”“用中学”。聚焦核心素养培养,深研跨学科主题学习的内在蕴意和行动路径,在真实的学习情境中,触发学生内在的学习动机,激发学生参与学习活动的主动性与运用数学思维的意识。在分工合作中,学生自主建构知识脉络,融合各学科知识、技能、经验,提高解决问题的能力。

【关键词】核心素养 跨学科主题学习 小学数学

21世纪的教育背景下,核心素养的培养成为基础教育改革的重要目标。《义务教育课程方案(2022年版)》的发布,标志着我国教育体系对核心素养的重视达到了新的高度。其中对“综合与实践”领域的重视,对跨学科主题式学习与培养核心素养关系的阐述,要求一线教师改变传统的单科教学观念,向跨学科主题学习转变。

《义务教育课程方案(2022年版)》要求各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。跨学科主题学习旨在打破学科间的壁垒,有效突破不同学科之间的传统界限,促进跨学科协同育人,引导学生深入理解知识,提升核心素养。如何在小学数学教学中有效实施跨学科主题学习,使之成为核心素养培养的有力工具,是教育实践与理论研究需要深入探讨的问题。

一、数学核心素养与跨学科主题学习

(一)数学核心素养的概念与内涵

数学核心素养是在数学学习过程中逐步发展和形成的具有数学基本特征的思维品质、关键能力以及情感、态度与价值观的综合体现,主要包括数学抽象、逻辑推理、数学建模等,具体体现在数学思维、数学能力和数学应用方面。

(二)跨学科主题学习的理论基础

跨学科主题学习是基于学生的知识基础,围绕某一研究主题,以某一学科课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法而开展的综合性的学习活动。它依托教育的整合性、实践性理论,以及学生能力全面发展的理念,受到建构主义、情境学习、多元智能及问题解决教育等多重理论影响。此学习方式契合当前教育政策要求,强调综合素养与应用能力,与《义务教育数学课程标准(2022年版)》中“综合与实践”的要求相契合。

数学跨学科主题学习旨在将数学知识与其他学科知识融合,引导学生运用数学思维分析、论证,并用数学语言表达,解决现实问题;在发现和提出问题、分析和解决问题的过程中,有效融合数学与其他学科知识,培养学生的实践探索精神、批判性思考、创新意识和团队合作能力;让学生体验知识的相互关联和应用价值,发展学生解决问题的综合能力,是培养人才的有效途径。因此,小学数学跨学科主题学习,既是对传统分科教学的补充,也是培养学生核心素养的有效手段。

二、小学数学跨学科主题学习实践案例分析

根据学情、校情、地域特点、数学本质等,教师基于真实情境,设计富有趣味的、具有操作性的主题活动,为学生构建自然而然地融合跨学科任务、问题、观念、概念的学习场域,引领学生在解决问题的过程中,不断深化对数学和其他学科知识的理解,促进学生核心素养的发展。

本次跨学科学习实践活动的主题为“小杆秤,大智慧—有趣的平衡”。活动的核心素材源自教材,以下介绍教师从教材资源到课堂实践的扩展结果,以及提高可操作性、提升教育价值的设计和实施结果。

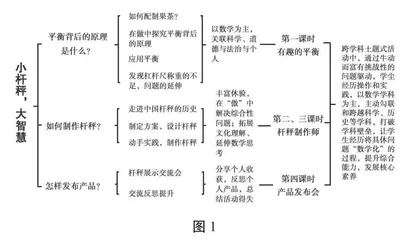

(一)基于教材设计主题及框架

教材以生活中的杠杆为情境,以科学课中对杠杆基本操作的学习经验为基础,探究“杠杆原理”背后的数学知识。这样的设计虽已体现跨学科理念,但还不够丰富。设计教学时,联想到中国杆秤的设计原理和使用方法都体现了平衡的原理,并且杆秤还是一种有效的测量工具,有利于设计学习任务。因此,以“小杆秤,大智慧”作为实践活动主题,丰富了平衡的内容,增强了活动的趣味性、发散性,有效提高了学习任务的实用价值。设计主题活动框架如图1所示。

图1

主题活动框架是教学设计的关键一环,反映出本设计以数学学科为主,以杆秤作为媒介勾连和跨越科学、历史、劳动等学科,融合多学科知识综合解决问题。这样的设计打破了学科壁垒,体现了跨学科主题学习的理念。在图1框架中,以问题和任务融合连贯的结构推动学生经历各种跨学科学习活动。第一课时以配制果茶为任务,驱动学生解决了平衡原理的问题。第二、三课时以制作杆秤为任务,引导学生在调动跨学科活动经验的基础上,反思对平衡的认识,经历批判性思考过程。第四课时发布产品既是问题“怎样发布”,又是任务“产品发布会”。显然,学生需要除调用语文、艺术等跨学科经验之外,还需要通过团队合作,在讨论和协商中提升沟通、协作、表达能力,以及合作意识。

教师让学生经历“做”数学、将具体问题“数学化”的过程,以杆秤为纽带形成融合跨学科知识和经验于一体的“1+N”跨学科主题学习框架。

(二)基于框架形成实施方案

1.真实情境——从虚拟性转向真实性

基于学情对教材资源进行拓展与再设计,在真实情境中提出驱动问题:

夏季,如何做一款健康又好喝的果茶?接下来就让我们亲手配制一款果茶。

上述问题涉及的数学核心概念有推理意识、模型意识与创新意识。这一情境的设计相比于教材直接问“你听说过杠杆原理吗?”更具有真实性。教师提出真实问题,让学生感受到有用的数学,激发了学生的求知欲。真实情境中的问题自然而然地引导学生调用跨学科知识和经验,更有价值地融合生成有效的学习场。具有真任务的问题情境是跨学科主题学习防止主题泛化、情景虚化的有效对策。学生置身于喜闻乐见的真实世界和生活情境中,进行持续深入的操作体验,学习自然发生,在“做”中运用科学的思维、科学的研究发现数学知识的本质。

2.素养目标——从知识化转向素养化

将目标关注在学科核心素养的生长点和跨学科素养的联结点上,使跨学科主题学习各要素协同一致,成为一个有机整体。

学生在参与配制果茶等材料主题活动时,不仅经历知识的提取与整合,学习方法的优化和选择,在与同伴的沟通与协作中还学会从跨学科视角认识世界、理解现实、解决问题。学生在解决问题的过程中体会数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与生活之间的联系,提升了解决问题的能力,培养了科学思维和探索精神,这正是素养目标从知识化转向素养化的具体体现。其中,探究杠杆原理背后的数学问题—比例、变量之间的关系,涉及测量、实验数据的收集、对比归纳与分析等,发展推理、模型意识;学生借助杠杆尺运用科学思维及学习方法进行实验,用模型分析解释现象,探究出杠杆原理背后的数学问题,在第一课时最后发现杠杆尺在称重时的不足,从而引出中国杆秤,走进杆秤历史,加深文化理解—制作杆秤时的劳动创意实践等都指向各学科核心素养。多门学科有机融合使本次跨学科主题学习从生活中来,到生活中去,向学科内延伸,向学科外延展,更具社会价值和生活意义。

3.“链式”任务——从零散转向结构化

本主题活动以“平衡”为核心,通过驱动性问题,巧妙地将学习过程分解为三个主任务:配置果茶、制作杆秤、发布产品。每个任务都是前一个任务的延伸和深化,共同促进学生深入理解“平衡”这一概念,在实践中应用,在实践中反思,在实践中融合解决问题的综合能力,三个主任务构成了一个链式任务体系。

首先,配置果茶作为链式任务的起点,旨在引导学生利用杠杆尺在称食材的过程中,科学地探索平衡的本质。这一任务不仅锻炼了学生的观察能力和实验能力,还让学生初步体验平衡的重要性。

其次,制作杆秤作为第二个主任务,进一步加深了学生对平衡的理解:杆秤是一种古老的测量工具,其原理就是基于平衡。学生需要了解杆秤的结构和工作原理,并通过动手制作来体验平衡在实际应用中的价值。这一任务有利于培养学生的动手能力和创新思维,同时也让他们更加深入地理解平衡的概念。

最后,发布产品作为链式任务的终点,是对前两个任务的综合应用。通过发布产品,学生需要将自己配制的果茶和制作的杆秤进行展示,将自己的学习成果进行评价展示,进一步增强学习的动力和兴趣。完成这一任务不仅能锻炼学生的沟通能力和团队协作能力,还能让他们在实践中体会数学在生活中的应用,在实践中进行应用和创新,实现知识的内化和迁移。

整个链式任务体系呈现层层递进、逐步深化的特点。每个任务都是对前一个任务的深化和扩展,它们形成一个完整的学习闭环。这种紧密的联系不仅有助于学生更好地理解和掌握知识,还能培养他们的逻辑思维能力和问题解决能力。聚焦到每一课时的任务也是联系紧密、自然衔接,有效推动学生活动,呈现结构化,且任务有一定的开放性,拓展学生的探究空间,促进思考,发展核心素养。

4.学习活动——从传授式转向体验式

在真实任务驱动下,学生体验式、沉浸式地操作探究、表达、学习等都很充分。制作杆秤、产品发布,学生经历制订方案、完成作品等过程,运用多学科知识综合解决实际问题,提升了学科素养和跨学科素养。这种从传授式转向体验式学习方式的转变不仅增强了学习的趣味性,更深化了学生对知识的理解与记忆。

5.教学评价——从单向度转向多维度

本次跨学科主题学习,遵循整合性的评价逻辑,运用了任务清单、评价量表等学习式评价,让学生在自评和他评中学会评价与自省,在真实性的评定中评估学习水平。

评价维度涉及学习任务完成情况、学生协作情况、跨学科知识应用、学习态度及品格发展等方面。从可测量的外在表现、具体化的学习过程以及与他人的协作交流三个维度,引发学生自身对学习过程的反思。

在进行跨学科主题学习时,从教师的“教”与学生的“学”不同的维度进行观评课,关注学生的学习过程,关注他们在解决问题中的思考和反思,确保跨学科主题学习的效果,促进学生核心素养的提升。

三、教学实践反思

本案例呈现了跨学科融合在具体实践中的实施,创设了一个融合共生的学习环境,让学生在解决实际问题的过程中实现知识、技能与态度的三维整合,利于适应未来社会对个体全面发展的需求。实践证明,跨学科主题学习作为一种创新的教学模式,打破了传统学科教学的分化与割裂,强调各学科在方法技能、研究领域、价值规范等方面互相交叉、渗透、移植和借鉴。学生能用更开阔的思路弥补学科间的不足,将未来的社会实践提前到学习阶段,用跨界的眼光看待现实世界,从而产生新的创意。

要充分发挥跨学科主题学习的潜力,我们还需关注一些挑战。例如,如何在实施过程中实现真正的学科整合,避免“跨而不合”和“合而不深”的现象,以及如何在评价体系中体现学科素养,确保教学和评价的一致性。另外,教师的角色转变也至关重要,教师需要从学科知识的传递者转变为学生学习过程的引导者和合作伙伴。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 潘香君.小学数学跨学科主题学习的系统设计与实施[J].教学与管理,2024(17).

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4] 罗生全,黄朋,潘文荣.跨学科主题教学的系统设计与实践进路[J].湖南师范大学教育科学学报,2023(5).