新时代志愿者精神培养赋能小学生人格塑造提升的行动研究

作者: 冯美虹

【摘 要】本研究旨在探讨新时代志愿者精神如何促进小学生人格塑造和社会责任感的培养。采用行动研究法,在苏州市相城区黄桥实验小学进行了为期一年的教育实践,涉及150名一至六年级的学生。研究设计包括志愿服务活动的策划、执行和反馈。研究结果显示,参与志愿服务的学生在社会责任感、合作精神、自尊心、自我效能感和创新能力等方面有显著提高。

【关键词】新时代教育 志愿者精神 小学生人格塑造 社会责任感

在新时代背景下,志愿服务已成为促进社会进步的关键力量。尤其在教育领域,小学生的志愿服务不仅有助于培养其社会责任感,而且更有助于其人格的塑造。目前,尽管国内外已有一系列关于小学生志愿者活动的研究,但这些研究往往集中于对现有教育项目的效果分析上,缺少对活动具体实施方式的深入探讨。本研究旨在通过构建一套新时代下的教育理念与实践框架,将志愿者精神融入小学生的学习与生活中,系统地促进学生的人格塑造和社会责任感的培养。

一、志愿者精神的内涵

志愿者精神是根植于深厚的社会责任感和个人对公益的承诺,理论上它既汲取了社会交换理论之精华,认为个体在追求个人利益的同时,会权衡其对他人的影响,力求在自我利益与社会责任间找到平衡,也融合了社会资本理论的观点,强调通过社会网络中的互助与合作建立信任和规范,这不仅可以推动社会的高效运作,还可以增强个体的社会责任感。在教育领域,这种精神的培养是塑造学生健全人格的关键。通过参与志愿服务,学生不仅能培养关心他人、团队合作与解决问题的能力,还能在实际行动中体验到帮助他人的快乐,从而深化对社会责任的理解和认同。

二、志愿者精神对小学生人格的影响

(一)人格塑造

学校开展了“正诚少年力行‘好人’的微志愿行动”活动,该活动体现了志愿者活动在小学生人格发展中发挥着重要的作用。学生通过参与此类活动,可以培养良好的社会责任感、合作精神、创新能力,以及自尊心和自我效能感,这些都是构建其长期人格发展的基础。

(二)案例分析

在学校组织的社区清洁活动中,学生不仅拓宽了视野,而且提升了自身的创新能力。

活动当天,学生们在“尤苑好人工作室”和“善桥志愿服务站”的协助下,每个小组负责社区的一个区域。学生们不仅清理了散落的垃圾,还学习了垃圾的分类和正确的处理方式。他们通过团队合作,相互协助,高效地完成了任务。

学生在活动中不仅提升了个人的社交能力,更重要的是学会了在团体中如何有效地沟通。通过共同努力,学生们看到了自己的付出对社区环境产生的积极影响,这极大地增强了他们的责任感和自我效能感。

活动结束后,学生们分享了自己的感受。教师和家长也对此次活动给予了高度评价,认为这是一次富有成效的教育实践,不仅提升了学生的个人技能,而且还增强了学校和社区的凝聚力。

通过这次社区清洁活动,学校成功地展示了志愿者精神在小学教育中的应用,强调了实践活动在塑造学生人格特质中的关键作用。

三、行动研究的设计与实施

(一)研究方法

1.研究设计

本研究采用行动研究方法,涵盖定性和定量研究,以确保从多角度捕捉数据,全面解析志愿者活动对小学生人格的具体影响。研究将持续一学年,其间将对所实施的教学策略进行多次迭代评估,以优化教育实践并提高教育成效。主要研究内容围绕学生在参与志愿者活动中的行为变化、人格发展,以及这些变化如何与学校教育目标相协调。通过这种迭代的实践与反思,旨在形成一套行之有效的志愿者精神教育模式。

2.参与者选择

本研究的参与者为黄桥实验小学一至六年级的150名学生。选择这一学生群体是因为他们正处于关键的人格发展阶段,学校的选择基于其在实施创新教育实践方面的积极态度和过往成功案例,能够提供一个支持性的研究环境,有助于深入分析和理解志愿服务活动对学生人格塑造的实际效果。

3.数据收集与分析方法

收集数据的方法主要有四种:观察、访谈、问卷调查和文档分析。所有收集到的数据将通过内容分析法作定性分析,确定影响学生人格发展的关键因素,而定量数据则通过统计软件进行分析,以评估志愿者活动对学生人格特质的具体影响。这种综合方法的应用旨在提供一个全方位的视角,评估志愿者活动在教育实践中的效能和可行性。

(二)实施过程

行动研究的实施过程确保了活动是一个持续的、反思性的教育实践过程,旨在通过具体的活动促进学生人格的全面发展。

1.活动策划

策划阶段是行动研究的基础,涉及活动的详细设计和准备工作。学校策划小组由教师、学校管理人员和外部志愿者组成,他们共同确定活动的核心目标和具体实施方案。此次微志愿活动的目标是培养学生的社会责任感、合作精神和自我效能感。具体来说,在一学年中开展三类实践活动:一是围绕党的生日、教师节、国庆节、重阳节、端午节、春节等节日开展志愿者活动,营造志愿服务的浓厚氛围;二是依托学校“尤苑好人”工作室,开展与甘肃、青海、新疆等地的捐冬衣、手拉手、结对帮扶等暖心行动,培养学生的爱心与自我效能感;三是在春、秋季综合实践和少先队寒暑假雏鹰假日小队中,开展志愿实践活动,如环境清洁、伙伴互助、老人关怀和校园绿化等多项任务,每项任务都有明确的执行标准和预期结果。此外,活动策划还包括制作时间表、资源分配和风险评估,以确保活动的顺利进行。

2.活动执行

执行阶段是行动研究中最动态的部分。在这个阶段,主要通过项目化的方式开展活动。在志愿者活动中通过聚焦现实问题、回归真实情境、搭建研究支架、评价研究成果等手段,形成“立项—入项—探项—出项”的完整活动流程,引导学生在实践活动中提高解决问题的能力,培养学生的创新能力与批判性思维。在此过程中,教师和志愿者监督活动的进行,确保每个小组都能按计划行动,并在必要时提供指导和帮助,在整个过程中,教师利用每一个实践机会进行现场教学,增强学生对活动意义的理解和个人行为的反思。

3.反馈循环

活动结束,学校都会组织一个反馈会议,让所有参与者分享他们的体会。这些反馈通过问卷调查、个别访谈和集体讨论进行,旨在收集关于活动效果、学生参与度和个人成长的数据。收集到的信息被用来评估活动的成效,识别成功的策略和需要改进的地方。此外,学生的自我反思报告也是评估的重要部分,有助于教师了解学生的内心感受和成长变化。

通过详细的策划、执行和反馈过程,学校的微志愿行动不仅对学生的当下行为产生了影响,而且促进了学生对社会责任和个人角色的深刻理解。这种持续的、系统的行动研究方法有效地将教育理念转化为实践,为学生的全面发展创造了丰富的条件。

四、研究结果与讨论

(一)主要发现

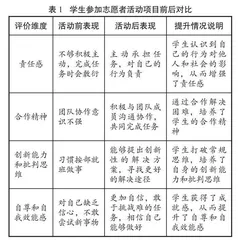

本研究通过行动研究方法,集中探讨了志愿者活动如何影响小学生的人格塑造。学校通过研究问卷、访谈、文本记录等评价结果后发现,参与志愿服务的学生在社会责任感、合作精神、自尊心、自我效能感以及创新能力等方面均有显著提升,见表1。具体而言,学生在参与社区服务如环境清洁和关怀老年人等活动后,不仅认识到个人行为对社会的积极影响,还在团队合作中学会了尊重他人、共同解决问题。此外,面对活动中的挑战,学生通过创新思维提出解决方案,增强了应对复杂问题的能力。这些体验不仅增强了学生的自信,也深化了他们对个人行为与社会福祉关系的理解。

(二)影响及启示

首先,教育者应考虑如何系统地将志愿者活动融入课程设计。其次,建议未来的教学方法更多地考虑学生的主动参与和实践体验。此外,研究还表明,通过参与志愿者活动,学生的问题解决技能和创新思维得到了加强。最后,这些发现为当前教育理论提供了实证支持,表明将志愿者服务作为教育工具能够有效促进学生的道德和认知发展。

研究表明,系统的志愿服务活动不仅增强了学生对个人行为和社会责任的认识,而且促进了他们在解决实际问题时的合作与创新思维。此外,本研究的发现对于当前教育政策和实践提供了新的视角,即通过志愿实践活动可以有效地培养学生的核心技能,同时强化他们的社会和道德责任感。

【参考文献】

[1]王雪纯,姚继军,周世科.劳动何以塑造中小学生人格:基于省域内大规模调查数据的实证分析[J].教育科学研究,2022(11).

[2]徐超群.如何有效开展小学生志愿服务活动[J].当代家庭教育,2022(3).

[3]姜颖,杨丽珠.小学生人格常见问题的现状分析[J].基础教育,2020(2).

[4]魏娜,王哲.通过志愿服务塑造中小学生美好心灵[J].中国德育,2018(7).

注:本文系2023年江苏省中小学生品格提升项目“正诚少年力行‘好人’的微志愿行动”的相关成果(项目编号:2023-22)。