小学数学单元作业设计的三“定”原则

作者: 张勤

【摘 要】一份高质量的单元作业设计至少要遵循三个原则:一是在目标上需强调发展学科核心素养;二是在内容上既关注作业的整体性及知识前后的关联性,又关注基础性知识和延展性知识之间的层次性;三是在形式上应重视多样性,可供学生依据自身实际情况挑选。

【关键词】单元作业 教学目标 教学内容 教学形式

单元作业是一种基于单元整体而依次进行规划、设计、实施及评价的课时作业集。相对于普通的课时作业,单元作业的内容更具结构性、关联性及实践性,因此在编排单元作业时要遵循统整性、层次性和差异性三大原则。

单元作业的优势何在?第一,单元作业是紧紧围绕同一单元主题和内容,较为系统地设计作业目标、内容及评价方式,这样能在一定程度上避免重复性作业、机械作业和低效作业,大大减少学生的作业总量和时长,能起到一定的减负作用;第二,单元作业与传统的以单纯的知识考查及技能训练的作业相比,它更关注学生的知识构建是否完整、素养的提升是否全面、能否经历自我养成的过程,它能较大程度地发挥作业本身具有的提质功能,也能助力学生自主学习和深度学习。

为此,一线教师应从设计目的与操作层面构建高质量小学数学单元作业设计体系。笔者将结合自己的教学实践具体谈谈小学数学单元作业设计在操作层面上的三“定”。

一、基于单元教材“定”目标

为什么学生的作业负担一直这么重?主要是因为长期以来,教师往往只是设计和布置课时作业,很少系统化地对学生的全面发展作思考,导致学生的作业过于碎片化、重复及机械化。学生也被迫深陷题海,苦不堪言,提不起学习的精神。

小学数学作业作为课堂评价与反馈的一条途径,在某种程度上反映了教学目标的实现程度。基于此,小学数学作业的目标与教学目标应高度对应。当下课改的总目标是“核心素养”,其在内涵架构上涵盖“双基”、“问题解决”及“学科思维”三个层面。这三个层面关注人的综合素质—知识、能力与素养,其中知识和能力是素养的载体,素养是知识学习与能力提升后逐步形成的世界观和方法论,三者密切联系。从教育教学角度看,知识、能力、素养体现了教学目标的三个维度。

在课堂教学实践中,教师几乎每天都要设计教学目标、布置作业,却很少像思考教学目标一样思考作业目标。当前,大多数小学数学作业的目标停留于口头或心中,教师关注的仍是数学知识与技能的实现程度,很少去关注学生在完成作业的过程中其能力及素养的提高。高质量的小学数学单元作业目标具有多维性,具体而言,小学数学作业的目标应包含三个方面:一是知识维度,巩固所学数学核心知识与技能;二是能力维度,应用与发展学生与数学相关的核心能力,如发现、提出问题的能力等;三是素养维度,提升学生的数学核心素养,提高其数学思维品质。

正因如此,教师在设置单元作业目标时应从以上三个维度来思考。要将知识、能力和素养整合起来,将素养进行分解,抓住素养培养的核心与关键制定目标。需要注意的是,素养目标又可分为情感、态度、价值观和能力两个子目标。

在单元作业目标制定的时候还要考虑进阶,要体现素养的进阶和思维的进阶,素养的进阶要遵循新课标中对学科核心素养的层级表述。思维的进阶可依据布鲁姆对认知目标的分类(记忆、理解、应用、分析、评价、创新)逐步由低阶思维向高阶思维发展。

在实际的教学中,数学教师应在设计单元整体作业前仔细研读新课标、教参和教材,把握单元结构,认真梳理知识,充分思考单元知识和学生日常生活的联系,进而统筹规划作业,设定单元作业目标,厘清作业设计思路,使单元作业包含整个单元的所有重要知识点,并且统领各个课时的教学目标。

例如,苏教版数学五年级下册“圆”这一单元的作业可以设定知识、能力和素养三个维度的目标。

一是会找生活中的圆、认识圆各部分名称、会用圆规画圆、能在圆中画出扇形,会测量圆形物体的周长、探索并掌握圆的周长计算公式、会用公式解决问题,探索并掌握圆的面积计算公式、能正确计算圆的面积、会用公式解决一些实际问题。

二是通过观察与操作,探索并掌握圆的周长与面积计算公式的其他推导方法,发散学生的思维,培养学生的创新意识,增强运用数学解决实际问题的能力,提升发现问题、提出问题的意识。

三是在具体的作业情境中,感受数学与生活的紧密联系,增强民族自豪感和自信心,浸润数学文化,感受数学的美。

二、基于单元目标“定”内容

在确定了单元整体教学目标后,教师需要思考应怎样借助较为系统和完整的作业细化一整个单元的教学内容,最终让目标与内容相符,进而发展学生的数学高阶思维,不断提升他们的综合素养。与此同时,作业内容的设计也应与作业目标一致,展现思维进阶的过程。基于认知目标分类及思维型教学理论,作业内容可以按照基础巩固型、能力拓展型、应用探究型三个层次来设计,实现作业的思维进阶。在设计的时候可以基于每个层次一一对应,也可以将层次进行整合重组。可依据学生的不同水平将各个层次的作业作多样化的排列组合。比如,对于基础比较薄弱的学生,可要求他们主要完成基础巩固型作业;对于能力较强的学生,则要求完成能力拓展型和应用探究型作业。

五年级下册“圆”这一单元中重要的知识点较多,包括对圆这一曲线图形特点的感知、圆的周长和面积计算公式的理解与应用等。教师在整体设计单元作业时需将教学内容细化。比如,在设计第6课时“圆的面积(1)”这一课时作业时,要基于本课时3个课时作业目标:(1)理解并掌握圆的面积公式推导;(2)熟练运用圆的面积公式解决简单的实际问题;(3)体会“转化”这一数学思想。

首先以“圆的面积计算公式的推导”为中心,引导学生回忆并较为熟练地运用圆的面积计算公式。

基础巩固型

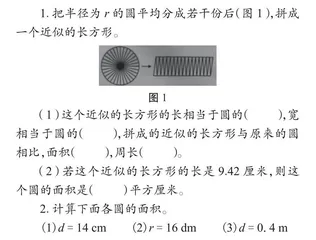

1.把半径为r的圆平均分成若干份后(图1),拼成一个近似的长方形。

(1)这个近似的长方形的长相当于圆的( ),宽相当于圆的( ),拼成的近似的长方形与原来的圆相比,面积( ),周长( )。

(2)若这个近似的长方形的长是9.42厘米,则这个圆的面积是( )平方厘米。

2.计算下面各圆的面积。

(1)d = 14 cm (2)r = 16 dm (3)d = 0.4 m

然后,让学生灵活地应用圆的面积公式并仔细辨析圆、半圆、正方形等图形面积的区别。

能力拓展型

3.下面说法不正确的是( )。

A.一个圆的半径越大,它的面积就越大

B.半圆的面积就是和它半径相等的圆的面积的一半

C.一个圆的半径扩大3倍,它的面积就扩大9倍

D.如果一个圆和一个正方形的面积相等,那么它们的周长也相等

4.快乐广场的中心有一个直径是80米的圆形花坛,现在要在这个花坛周围再扩建20米宽的花坛。扩建后的这个花坛的面积是多少平方米?

最后,以“转化”这一数学思想为基准,设计应用探究型作业,引导学生进一步思考圆的面积公式还可以通过转化成什么图形进行推导。

应用探究型

今天,我们学习了圆面积公式的推导过程,你们还能想到哪些其他圆的面积公式推导方法?下面是两种有趣的推导方法,一起来动手做一做吧。

1.(1)把圆形沿虚线切开,将小扇形像图2一样摆好,仔细观察,这个大三角形相当于圆的( ),高相当于圆的( ),圆的面积( )黑色大三角形的面积。

(2)因为大三角形的面积是S=a×h÷2,如果圆的半径是r,那么圆的面积是S=( )×( )÷2=( )(用r表示)。

2.(1)认真摆一摆:把圆平均分成16等份,摆成如图3所示的等腰梯形,该梯形的高与圆半径有什么关系?该梯形的上下底之和与圆有什么关系?(提示:要关注圆的等份个数哦)

(2)用心填一填:(底和高用字母r表示)

三、基于学生学情“定”形式

数学教师要想设计出一份较高质量的单元作业,需要深入了解学生的实际学习情况。因为单元整体作业的设计是需要对学生的兴趣、智力和能力等多方面进行考量,这样设计出的作业才有一定的梯度,既能让所有学生都完成基础性作业,也能让一部分学习兴趣浓、学习能力强的学生选择一些挑战性作业或跨学科作业,甚至自己设计作业,不断地拓宽视野,提高综合素养。因此,单元整体作业必须改变常规的以解决问题为主的作业模式,可引导学生经历探究、体验、实践的过程之后通过语言或者文字的形式进行表达,还可以让学生动手进行实物模型的设计。

作业的形式和难度与完成过程密切相关,不仅反映学生的能力,也直接影响其情感态度。高质量的小学数学单元作业应体现多样性,具体而言主要体现在三方面:一是作业情境与学生的真实生活相联系;二是要充分考虑学生的认知基础,还要体现学生之间的个体差异,让作业具有选择性;三是要体现合作性、探究性和开放性。

例如,在“圆的面积(2)”这一课时,教师设计了一项应用探究型作业:1个半径为10厘米的圆形纸片,通过折叠形成一幅新的作品,使它的面积尽可能小。计算出面积,并说明是如何完成的。

这项作业的基本内容是计算圆的面积,对于五年级学生来说并不难,但作业中蕴含了设计、计算、过程说明三个内容,“面积尽可能小”打破传统、逆向思维,吸引每个学生参与其中,根据自己的能力或小组合作积极探寻,作品的美感、过程阐释展示了学生的能力,也锻炼了学生的思维、语言表达能力。每个学生在完成这样一项作业的过程中都有自己的目标,在投入的同时能够体会到趣味性和挑战性。

教师应基于单元整体视角,不断地通过分析、整合和重组形成单元作业体系,帮助学生深度进行单元整体的学习,发展其学科核心素养。

综上所述,单元作业的设计很好地体现了课程育人的功能,重视学生综合能力的发展,在发展学生核心素养方面发挥了重要作用。

【参考文献】

[1]王月芬. 重构作业:课程视域下的单元作业[M]. 北京:教育科学出版社,2021.

[2]席爱勇.基于结构化视角的单元整体设计路径[J].基础教育课程,2019(5).

注:本文系南京市中小学教学研究第十四期立项课题“基于核心素养视域下小学数学单元作业的实践研究”(编号:2021NJJK14—L39)的研究成果。