体味兴发感动 训练语言表达

作者: 陈丽好

【摘 要】“兴发感动”作为叶嘉莹先生诗歌理论的核心,强调“心物交感”。统编版语文教材注重把中华优秀传统文化融入语文课程所包含的语言、思维和审美教育中。在古诗词教学中,教师往往忽略语文课程“学习语言文字运用”这一核心任务,而造成文道割裂的现象。因此,教师应依托“兴发感动”,搭建多元支架,聚焦思维发展,以促进学生语文核心素养的发展。

【关键词】兴发感动 多元支架 教学策略

语文课程担负着继承和发扬中华优秀传统文化的使命,古诗词作为中华优秀传统文化的载体,蕴含着不可估量的文化和教育价值。语文新课标在“文学阅读与创意表达”学习任务群的教学提示中指出,重视古代诗文的诵读积累,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验,提高审美品位,这与“兴发感动”强调的读者主动的、自觉的领悟相吻合。在教学中,教师须针对古诗词教学中的种种问题,依托“兴发感动”,搭建多元支架,以期实现“文道统一”下学生语文核心素养的发展。

一、“兴发感动”的理论内涵

刘勰在《文心雕龙·明诗》中说道:“人禀七情,应物斯感,感悟吟志,莫非自然。”叶嘉莹曾在《迦陵论词丛稿》中指出,兴发感动的由来,产生于作者内心和与外界事物接触时引发的一种直接而敏锐的感动,这种感动可以来自大自然的花开花落,也可以是人事界的悲欢离合。她认为心物交感是“兴发感动”产生的最重要的原因。

叶嘉莹认为,“赋”“比”“兴”是中国诗歌创作传统中传递生命之感而发的三种表达方式,古人在创作诗词时会将其作为表达技巧来抒发情感。“赋”就是“即物即心”,作者笔下之形象就是其内心情意的直接表达。“比”就是“以此例彼”,作者先有对事情的感受,再借用物象来引起读者的感发,是“由心及物”。“兴”就是“见物起兴”,就是一种感发。叶先生强调,对诗歌的欣赏可分成三个层次:一是感官上的感受,二是感情上的感动,三是感发的联想。前两者都有一个具象,而第三类常常是超乎具体情形、事象之外的一种意境。

二、小学语文古诗词教学问题症结

古诗词具有言简义丰的特点。在教学时,教师往往因为文本解读不当或陷于“教学模式化”,而出现以下问题:

(一)目标失衡化

教师往往把教学重点放在字词解释、修辞手法等方面,对知识点作生硬分析,陷于单一、静态的知识教学,形成僵化的教学模式,即“朗读古诗词—学习生字词—借助注释翻译—明确意象—体会诗人情感”,纯粹以语义分析替代感性领悟,轻视语言文字理解与运用能力的训练,忽视学生独立思维能力的生发。

(二)内容割裂化

有些教师偏重单一诗篇教学,缺乏整合意识。古诗之间缺乏关联,忽视其中蕴含的美育元素,长此以往会影响学生的思维方式和审美意识,忽略“诗词”背后的“人”,内容理解扁平化,忽视语言本身情意化的特点。

(三)评价单一化

语文新课标注重评价主体的多元与互动,以及多种评价方式的综合运用,强调“教—学—评”一致性。教师在教学时往往以背诵、默写、释义作为评价内容,评价方式与内容相对固化,“教学”与“评价”割裂。

三、小学语文古诗词教学策略探究

(一)多维诵读,触动感知

语文新课标强调诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,展开想象,领悟诗文大意。叶嘉莹先生提及要善于通过声音传达内心感发的力量。教学时,教师一定要引导学生对声音与感情及景物的结合有所体认。

古诗词具有“词淡意远”的特点,而诵读与理解相辅相成,朗读时往往伴随丰富的想象,是反复强化对古诗情感理解的过程,是作品的内容和诗人情感在自己心中、眼前活动起来的过程。

教学《九月九日忆山东兄弟》一课时,教师可以作以下情境引读:

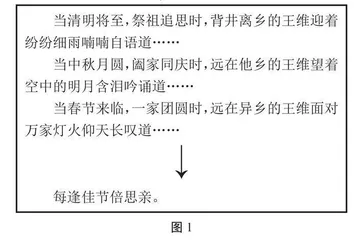

15岁的王维离乡到洛阳客游,谋取功名,此时17岁的他写下此诗。好男儿志在四方,为实现个人理想,未能归家实属无奈之举,如图1。

在教学《出塞》一课时,教师可以作以下情境引读:

望着那一轮明月,戍边的征人想起了什么?如图2。

(二)多元支架,助推感动

1.立足生活,搭建情境支架

“兴发感动”的审美过程是一个“作者有感而发—评论者感悟生发—读者受到启发”的过程。古诗词的时代背景与学生生活相距甚远,古今语言表达有所差别。语文新课标倡导创设真实而富有意义的学习情境,凸显语文学习的实践性。在教学古诗词时,教师可以创设真实可感的情境任务助推学生对文本的理解。

如教学《清平乐·村居》时,教师可让学生代入角色进行体验式想象,演绎翁媪之间的对话,模拟大儿锄豆、中儿织笼、小儿卧剥莲蓬时各自的神态和动作等,在想象中还原一幅幅生动可感的画面,对诗歌的空白处进行审美再创造,化无形为有形,将文字符号经过学生的编码转化为具体可感的形象。

情境的创设会打破时空界限,以生活为起点与文本对话。“如果此时你与词人辛弃疾一起漫步溪边,溪水潺潺,碧草如茵,溪畔有户人家,夫妇俩饮酒聊天,青年辛勤劳作,小儿卧剥莲蓬,其乐融融,你的心情如何?”在与词人同行这样的“沉浸式情境”中创设表达的语境,在语言运用中拓展学生认知的广度,从而为语言的发展奠定坚实的基础。

2.知人论世,搭建认知支架

学习古诗词应结合当时创作的时代背景,以及诗人的人生境遇等去立体感知,链接资料,力求全面了解诗歌内容。了解作者的经历与写作背景,透过作者的人格、性情来阐释诗词的风格特色,以寻隐藏于诗词背后和作者心中理想之“人”。

在历代诗人笔下,“秋”多代表悲愁之意,但在苏轼的《赠刘景文》中,苏轼将“悲秋”和“喜秋”相融于诗中,写“荷尽菊残”之悲秋是为了衬托“橙黄橘绿”喜秋之美好,表现出苏轼旷达积极的人生态度。在教学时,教师可以补充或拓展此诗创作背景,让学生了解当时的苏轼是想帮刘景文重拾信心。聚焦诗中意象,菊花傲霜斗寒的形象是宁折不弯的精神写照;“橙黄橘绿”一语双关,表面上指的是秋季丰收之态,实际上喻指人生中积极的态度,坚定的人格操守。屈原在《橘颂》中就通过赞美“橘”外观可喜、质性坚贞以表达不愿随波逐流更改心志的决心。

在此认知支架的搭设下,补充学生阅读经验,进行情境对读,以情意之感动促感发之意趣,一切的情意皆在诵读中抒发,如图3。

3.创造想象,搭建活动支架

“兴发感动”的第三个层次是读者对作品的欣赏、评价和再创造,只有读者融入古诗词中,古诗词方有生生不息的活力。每个字句都有一个指向,指向通篇的一个感发的作用。

为此,聚焦于“象”,联“象”成画,揣摩意境方可有效促进学生感悟生发。北宋诗人晁以道认为题画诗的最高境界是“诗传画外意,贵有画中态”,苏轼的题画诗《惠崇春江晚景》流传至今,而惠崇的画作《春江晚景》早已失传。在教学《惠崇春江晚景》时,教师可紧扣诗中之象“翠竹桃花、春江戏鸭、蒌蒿芦芽、河豚”,让学生思考:如果将这些景物画到一幅画上,该如何安排其位置?通过任务驱动学生抓画中态,想画外意,思维生发促进形意结合,以引发情意之感动。

教学《三衢道中》时,以“画游览路线”为主活动,促使学生头脑风暴,思考:出门旅游时,你最关心哪些问题?学生自然聚焦游览时间、游览路线和游览景色,继而进行联想:诗人在从三衢山回去的路上,除了看到绿荫,听到黄鹂清脆的叫声外,还会看到、听到,甚至闻到什么呢?

以填空补白的形式进行语言训练,见图4。

(三)比照整合,体味感发

“以诗”感悟共性,“解诗”体悟特性,用一首古诗作为另一首古诗的解读线索,让彼此拥有各自相对独立的语境,又互为对方的语境。学生可在比照中发展批判性思维,形成新的鉴赏学习思路。在教学中可触类旁通,以诗解诗,可用同类题材、同时期、同作者的诗来解诗,拓展学生的思维。

教师可呈现同一诗人的古诗,让学生探究每首古诗的创作背景,形成清晰的古诗脉络。如学习《早发白帝城》时,教师可拓展《望庐山瀑布》《望天门山》,将其整合形成组诗,以“绘制李白的行走地图”的任务,驱动学生感知李白笔下的秀丽山河,感受自由、无拘无束的诗人形象。

根据主题拓展相关古诗,教学《墨梅》时,教师拓展《咏梅》《雪梅》等与梅花相关的古诗,让学生感受梅花作为中华文化符号所承载的独特形象。

教师在进行组诗教学时,比照诗歌的共通之处,以更好地把握诗情。在进行《芙蓉楼送辛渐》《塞下曲》《墨梅》组诗教学时,教师可以抓住关键诗句进行关联比照,形成互文互义的格局(图5)。

三首诗作者、内容不同,但其中蕴含的家国情怀和高洁品性却是相同的,在诗句的穿插互动、内涵互补之下,此时学生和诗人的情感态度已形成高度统一。

古诗词教学需坚持文道统一,依托“兴发感动”,通过多维诵读,触动感知;多元支架,助推感动;比照整合,体味感发。在教学中,教师应有意识地指导学生在语言实践活动中发散思维,主动地积累、梳理、整合语言,以实现学生在古诗词的浸润下,推“物”及“我”,建构独特的生命“感发”;丰富文化积累,激发其审美再创造力,促进学生语文素养的发展。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]叶嘉莹.迦陵论词丛稿[M].石家庄:河北教育出版社,1997.

[3]毛超.核心素养下部编语文教材古诗词教学策略初探[J].中国教育学刊,2018(S1).

[4]张蒙,王维超.古诗词教学之审美追求[J].语文建设,2018(18).

[5]张莉莉.指向高阶思维的小学古诗教学策略[J].语文教学通讯,2022(33).