小学数学教学培养学生数据素养的有效途径

作者: 刘素珍

【摘 要】从小学开始培养数据意识、用数据说话的习惯对于学生的成长和发展具有重要意义。文章从学习内容、学习方法、工具应用、技能训练四个方面提出在小学数学教学中培养学生数据素养的有效途径。跨学科融合的培养数据素养的项目式学习模式、数字化工具的开发及应用,能够有效地解决小学数学数据素养培养中的痛点和难点问题。

【关键词】数据素养 项目化学习 数据可视化

在信息化社会,数据素养已经成为一种基本能力。对于小学生来说,培养数据素养不仅可以提高他们的数学能力,还可以帮助他们更好地理解和适应社会。然而,目前,小学数学教学中对数据素养的培养并没有形成一个完整的体系,往往只是作为数学知识的一部分进行教授,缺乏系统性和连贯性。在教学过程中,教师往往过于注重理论知识的传授,而忽视了数据素养的实践性,导致学生在学习过程中缺乏实际操作的机会。

数据素养是数学能力的重要组成部分,数据素养需要学生进行逻辑推理和分析,这有助于培养他们的逻辑思维能力。如何在小学数学教学中有效地培养学生的数据素养,帮助他们更好地适应大数据时代的发展需求,是当前教育工作者面临的一个重要问题。

一、开展项目化学习,养成用数据说话的习惯

项目化学习是一种以学生为中心,强调实践、探究和合作的学习方式,具有综合性、情境性、评价多样性等特点,这些特点使得它在小学生数据培养方面具有独特性和切合性。

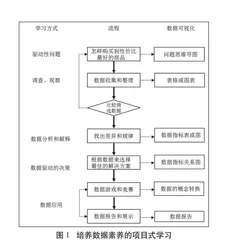

在项目化学习中,数据分析作为一种重要的工具,可以帮助学生更好地完成任务,从而提高学习效果。通过数据分析,并用可视化工具呈现,学生可以更加客观、准确地评价项目的优劣,从而为项目的优化提供依据。因此,培养学生用数据说话的习惯,对提高学生的综合素质具有重要意义。教学中以“超市购物之旅”作为数学项目进行数据意识养成训练,见图1。

开展项目化学习,培养用数据说话的习惯策略如下:

(一)设计以数据为核心的项目任务

教师在设计项目任务时,应充分考虑数据的收集、整理和分析,让学生在完成任务的过程中自然地接触到数据分析。例如,教师可以组织学生进行一次“超市购物之旅”,让学生在购物过程中学会计算价格、比较商品、计算折扣等数学知识。在这个过程中,学生需要收集各种数据,如商品的价格、折扣信息等,并用这些数据来分析和解决问题。

(二)引导学生关注数据的价值

教师应引导学生认识到数据的重要性,让学生明白数据不仅是一堆数字,而且蕴含着丰富的信息和价值。

(三)教授数据分析的基本方法和技巧

教师应教学生收集、整理和分析数据的方法,让学生掌握数据分析的基本方法和技巧。例如,在“超市购物之旅”项目中,教师可以要求学生记录下每件商品的价格、折扣信息等,并计算出实际支付的金额。然后,教师可以引导学生对这些数据进行分析,如哪种商品的价格最高、哪种商品的折扣最大等。通过这样的数据分析,学生可以更好地理解数学知识,并养成用数据说话的习惯。

(四)创设实践场景,让学生体验数据分析的过程

教师可以通过组织实践活动,让学生在实际操作中体验数据分析的过程,培养学生的数据分析能力。

(五)鼓励学生用数据说话

教师应鼓励学生在项目汇报、讨论等环节用数据来支持自己的观点,培养学生用数据说话的习惯。

设计有趣的数学项目,可以让学生在实际操作中感受到数学的魅力,发展学生的数据意识。项目中以驱动问题为引导,通过调查、观察等方式获取数据,并对其分析解释,学生会被要求基于收集到的数据作出决策,即他们需要根据数据结果来选择最优问题解决方案,各小组以数据报告为依据,进行方案竞标(游戏)活动,通过竞争的方式提高学生的数据分析和解释能力。在项目完成后,教师要引导学生反思与总结。学生可以从几个方面进行思考:项目的目标是否达成?在项目过程中遇到了哪些困难?如何解决这些困难?通过这样的反思与总结,学生可以更好地认识到数据在解决问题中的重要作用,从而更加重视用数据说话。

二、创设真实情境,发展数据获取能力

在小学数学教学中,创设真实情境是发展学生数据获取能力的有效方法。将数学知识与实际生活情境相结合,可以让学生在亲身经历中感受数据的意义和价值,提升获取数据的有效性。

首先,教师可以引导学生从实际生活中寻找数据。例如,在教学统计学相关知识时,教师可以让学生记录电表、水表度数来统计家庭每月的用电量、用水量等数据,或是直接记录班级垃圾桶中饮料瓶信息来统计学生喝饮料行为习惯等数据。通过亲身参与数据收集的过程,学生能够理解数据的来源和意义,提高对数据的敏感度。教学中笔者创设了一个情境,学生需要决定如何分配学校的预算来改善学习环境。他们被要求收集和分析数据并作出决策,见表1。

通过基于收集到的数据作出决策,学生能够更加客观地了解学校的问题和需求,并选择最佳的解决方案来改善学习环境。

其次,教师可以创设模拟真实情境的数据故事教学活动。例如,在教学加减法时,教师可以创设超市购物情境,让学生扮演顾客和收银员,通过购买商品和结算的过程来学习加减法。在这个过程中,学生需要处理各种数据,如商品价格、找零等,从而锻炼数据获取和处理能力。

最后,教师还可以利用信息技术手段创设真实情境。例如,在教学几何图形时,教师可以利用三维建模软件展示立体图形,让学生从不同角度观察图形,并测量相关数据。通过这种方式,学生能够更加直观地理解图形特点和相关数据,提高数据分析和应用能力。

三、善用数字工具,提高数据处理能力

数字工具具有直观、形象的特点,可以帮助学生更好地理解数据和处理数据。善用数字工具可以有效提高小学生的数据处理能力。

1.制作并使用数据图表和图形:让学生收集一组数据,如家庭成员的年龄、身高或体重等,并使用电子表格软件创建一个数据图表。学生可以选择柱状图、折线图或饼图等不同的图表类型,以直观地展示数据。

2.数据可视化工具:让学生选择一个感兴趣的主题,如天气、人口增长或动物迁徙等,并使用数据可视化工具创建一个交互式的数据可视化仪表板。学生可以通过这个仪表板展示和解释他们的数据。

3.数据调查工具:让学生设计一个数据调查问卷,并使用在线调查工具,如问卷量表等收集数据。学生可以询问同学或家人的兴趣、喜好或意见,并将收集到的数据整理和分析。

4.身边数码工具:使用数码工具进行测量和制图。在学习测量和制图时,学生可以使用数码工具(如AR尺子、量角器等)进行测量和制图。如学生可以通过测量校园内建筑物的高度、宽度等数据,制作一幅校园平面图。

通过这些具体实例和做法,学生可以学会收集、整理和分析数据,并运用数字工具将数据可视化来呈现。这将帮助他们培养数据处理能力、逻辑思维和沟通能力,为未来的学习和职业发展打下坚实的基础。

四、利用数字概念转换,加强数据应用技能

将数据进行概念转换是一项常见的数据应用技能,它可以对原始数据进行抽象和转化,使其更好地满足分析需求。具体而言,将数据进行概念转换通常涉及以下两种情况:

(一)将数据转换成更有意义的概念

通过数据发掘和统计分析等技术,可以将原始数据转化为更高级别的概念或特征,从而更好地理解数据和问题本质。例如,在“超市购物之旅”项目中可以将用户的购买行为转换为购买意向或购买偏好等概念,以便更好地预测用户的需求和行为。

(二)将数据转换成更具体的概念

有时为了更好地解释和分析数据,需要将抽象的概念转换为更具体的指标或变量。例如,可以将满意度调查中的“非常满意”“满意”“不满意”等抽象评价转换为具体的数值或等级,以便进行更精确的分析和比较。

总之,将数据进行概念转换是数据应用中非常重要的一环,它可以帮助学生更好地理解数据的意义和价值,为决策提供更有力的支持。

那么,如何引导学生理解和学会数据的概念转换?来看具体实例:

生活中,当我们需要吃饭时,通常会说“给我来一碗饭”,而不会说“给我来150克的饭”。在这里,150克是一个实际数据,但是难以感知,所以用一碗的概念来转换。

同样将数据可视化,有时需要对数据进行概念转换,可加深学生对数据的感知。常用方法有对比和比喻。

在小学数学教学中,使用对比法进行数据概念转换的场景有很多。图形转换与数量对比(如比较两片叶子面积大小)、单位转换与数量对比(如比较1米和100厘米的长度)、数值转换与数量对比(如比较和 的大小)、实际情境中的数量对比(如比较两件商品的价格)等都属于这一类型。

还可以使用比喻进行数据概念转换。一度电就是一台功率为1000W的电器工作1小时所消耗的电能,小学生难以理解,这时可用比喻来进行概念转换:节约1度电相当于让节能灯连续点亮100个小时,让电视连续播放10小时。

此外,通过开展跨学科实践,也是一条培养学生数据素养的有效途径,它不仅可以扩大数据交流空间,而且能扩大学生对数学的应用和理解范围,同时促进不同学科之间的交流和合作。这样的实践不仅能够提高学生的学习兴趣和动力,还能够培养他们的综合能力和创新思维。

在小学数学教学中,培养学生的数据素养是一项重要的任务。通过整合数学和各学科课程、创设情境、利用数字化教学资源和开展数据素养的实践活动,可以有效地培养学生的数据素养,从而提高他们的数学能力、逻辑思维能力和社会实践能力。

【参考文献】

[1]陈碧芬. 中澳小学数学教材“数据分析观念”比较[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版),2021(3).

[2]史宁中,马云鹏,刘晓玫. 义务教育数学课程标准修订过程与主要内容[J]. 课程·教材·教法,2012(3).