汲作业之水,溉教学之源

作者: 杨玉梅语文作业在语文的教学过程中至关重要。要落实“双减”政策、减少作业量,不仅要关注学生对基础知识的掌握情况,更要使学生得到全面发展。这就要求小学语文教师在设计作业时不断创新。然而,“双减”政策下小学语文作业现状仍然存在许多问题。

一、“双减”政策下小学语文作业现状

(一)作业布置目的不明确

“双减”政策出台的目的是优化作业布置,减轻学生的课余负担,提升学生的综合素养。而教师依旧拘泥于课堂知识,拘泥于教材,作业形式单一,作业布置也比较随意,目的性不明确。

(二)作业达成效果不明显

第一,学生不够自觉,也不会主动找老师去问问题。第二,家长通常工作繁忙,无法真正辅导孩子学习,毕竟术业有专攻,这就很大程度上造成家长空守宝山却不知道怎么去用。第三,课堂时间有限,教师不可能“一对一”给每个孩子重讲,只能挑选具有代表性的再做讲解。以上三点很大程度上造成作业达成的效果并不明显。

二、“双减”政策下小学语文作业现状的原因分析

(一)教师对作业的理解有误

教师未正确意识到学生才是作业的主人,而是机械地把自己的愿望强加给学生。用量的改变来期盼达成质的飞跃,这就导致学生书面作业时间过长。而对于非书面作业的布置,教师无法给予学生方法指导,学生也无所适从,以致出现“走马观花”“流于形式”等无效预习的情况。

(二)教师对教材的把控有限

新课程改革的开始,由于对新教材的陌生,对新课标理解程度有限,对新的考试评价方式的模糊把握,很多小学语文教师精力有限,难以将新课程标准的精髓、教材编写者的意图、学生考试命题者的想法、学生的学习发展状态规律和自己的教学体验与反思进行反复的综合性思考。因此,虽然教材是“新”的,但是教师们在进行与老教材中相同篇目的讲解过程中,容易完全沿袭曾经的讲授思路,忽视大单元教学和学习任务群的整合性思考,不能够进行足够科学的预设,造成了教学时间被浪费,学生学习效率也不高。还有一些教师的课堂教学只是形式化地进行小组讨论,同样进一步减弱了课后作业的针对性,导致作业达成效果不佳。

三、改进小学高段语文作业有效设计的对策建议

(一)以教材单元目标为载体

“部编版”语文教材按照“双线”组织单元的形式将人文主题和语文要素融入其中,“双线”组元,使得单元教学目标更加聚焦,教学指向更加明确。一个单元的单元导语包含了本单元的主题以及学生学习的重难点,是单元教学目标。因此,教师作业的设计应该以单元目标为载体,从整体上把握学生应当达到的知识和能力目标,再根据选文的特点、学生的差异进行合理的安排。

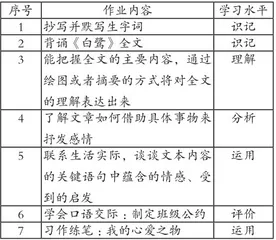

教师的作业设计要摆脱唯知识训练这种单一的作业目的,紧扣单元教学目标,从而让学生每一项作业更具针对性。以部编版小学语文教材五年级上册第一单元为例,教师在设计作业时就应当从单元目标出发,不仅让学生了解借物抒情这种写作方法,还应该让学生感悟“一花一鸟蕴含情思”的审美目的。

具体布置如下表所示。

(二)以课前预习为切入点

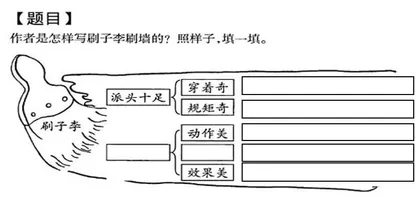

课前的学习单作业设计也是极其重要的,要使学生能够充分地利用时间,科学合理地安排时间用于学习,做到抓紧时间,张弛有致,合理调节。比如我在教授《刷子李》的时候,为了让课堂效率更高一点,提前精心准备了学习单,让学生在上课前对课文内容有了大致的了解。

具体内容如下图。

课前的学习单可以有效提高课堂效率,课后小练笔作业也是检查课堂效果的方式之一。比如教授《刷子李》的时候,小练笔可以这样设置:在我们的生活中有许多“奇人”,有的擅长跑步,有的擅长踢毽子……(飞毛腿、毽子高手、投篮王、跳绳达人等)请同学们试着用上面学过的方法,写一写你身边的“奇人”片段。

(三)以课堂教学目标为基点

以课堂教学目标为基点的作业设计能够帮助教师检测教育教学的效果,帮助学生巩固知识基础。比如《慈母情深》这一课,课堂教学目标之一就是让学生感悟场景、细节中蕴含的情感,表达自己的感受。为了让学生能深刻感悟场景和细节,教师作业设计的目的之一就是能让学生情感体验自然流露,教师可以设计让学生回忆自己父母工作的场景、父母深爱自己的细节进行体会。教师作业目标的设计是作业类型等各个环节设计的基础和方向,应当树立“整体性”的设计理念,从语文课程目标、教材单元目标、课堂教学目标出发,落实目的的正确导向,真正体现育人价值。

(四)以趣味作业为深入点

“趣味型”作业就是让学生感兴趣、觉得有滋味,这样学生才会积极主动参与。在设计巩固字词类的作业时,教师可以把传统的抄写任务换成让学生猜字谜、进行词语接龙、你画我猜的形式,让学生在欢快的气氛中记住字音、字形;在设计体会人物特征的作业时,可以让学生以小组为单位进行舞台剧表演,让他们在讨论交流、表演的过程中感悟人物的性格特征。比如设计五年级上册《父爱之舟》的作业,由于本课的重难点之一就是让学生体会场景、细节中所蕴含的感情,在作业设计上让学生将目光聚焦到其中一个场景上进行深刻的感悟,从穿衣打扮、心理活动等细节描写刻画一个节俭朴实、深爱儿子的父亲形象,让学生感受当时社会生活环境的贫寒艰苦,体会伟大而深沉的父爱。

总之,“双减”政策下,只有作业的“变”,教师的“增”,才能达到学生的“减”。教师要获得观念上的更新和理论上的提高,积极促进群体的合作研究,通过相互听课、集体设计、教学反馈、问题会诊、教学案例等方法交流体会,相互切磋,群策群力,优势互补,提高作业的质量,才能提高教学质量。要想实现“双减”下的“双高”,就要做到高效课堂、高效作业,最大化地巩固课堂所学,在多样的作业类型、丰富的作业内容、适宜的作业数量、多元的作业评价中促进学生知、情、意、行和谐统一发展,最终提升学生的语文核心素养。

作者简介:江苏省无锡市宜兴市太华小学语文教师。